この記事の目次

「源のすけ」とは平家公達の奥方

まず注目したいのは、遺書の冒頭の部分で、「源のすけみまかり給へり」となっていることです。

「みまかる」は、亡くなることですが、郡司景家(ぐんじかげいえ)に対して用いた「失せぬ」などより、丁寧な言い方の上、「給へり」という敬語までつけています。遺書を書いた藤原経房が、源のすけを妻にしたことは、遺書の最後に書かれていますが、自分の妻にこのような敬語を使うのは、あきらかに妻の身分が自分より上だからです。

左少弁は本来正五位下ですが、藤原経房は壇の浦の御座船の中で、従四位上になったと考えられます。典侍の位階も従四位上(下)だから、二人の位は対等です。が、経房が敬語をつかっているのは、彼女のうしろ楯である父親か夫が高位の人物だからです。また、遺書の初めの、二位殿に召された人々でも、「典侍、大納言佐…」と、彼女を最初に書いています。これも「源のすけ」が、お供の一行のうちで、父親か夫の身分がもっとも高かったからでしょう。

平家の妻たちが「典侍」として同行していた

典侍は、内侍の中のわずか2~4人と定められていますが、この時、典侍といわれるのは、平家一族の妻たちでしょう。

先の大納言局佐(だいなごんのつぼねのすけ)も典侍です。彼女の夫は、平清盛の五男重衡(しげひら)です。平重衡の兄の妻たちも当然、典侍の資格はありますが、長男の平重盛(たいらのしげもり)は亡くなって久しく、三男平宗盛(たいらのむねもり)の妻も亡くなっています。四男平知盛(たいらのとももり)の妻は治部卿局(じぶきょうのつぼね)として、生けどられた女房の中に名を列ねていますが、典侍とは記されていません。

滝沢馬琴も典侍といわれる女性は多いとしながら、結局、大納言局佐と師典侍(そちのすけ)の二人だけの説明に終わっています。

帥典侍は、平時忠(たいらのときただ)の妻ですが、これも生けどられた女房の中に名があります。平時忠は、同じ平氏でも高棟王の系統で、平清盛の妻時子と後白河院の后滋子の兄として、権勢をふるっていました。妻の師典侍は、重盛・宗盛の妻たちがすでに亡くなっていたこともあって、安徳天皇の乳母になり、典侍役を与えられていました。この二人のほか、あと1~2人、典侍がいてもよいでしょう。

平維盛の妻・北の方が「源のすけ」である可能性

すでに死亡している女性と壇の浦で捕らえられた女性を除けば、年齢的にも源のすけに近い人物は、平維盛、資盛、清房、有盛の妻たちですが、このうち強力なうしろ楯が健在な平資盛(たいらのすけもり)の妻は除外すべきでしょう。残るは平維盛、有盛、清房の妻ですが、平清房(たいらのきよふさ)は従五位下、平有盛(たいらのありもり)は従四位下と位階も低く、妻が典侍になる可能性が低いのです。

とすれば残るは、都に残された平維盛(たいらのこれもり)の妻しかいません。平維盛の妻は、鹿ヶ谷の平家討滅の陰謀に加わったとして逮捕追放された権大納言正二位藤原成親の二女です。(清房の妻は五女)

年齢その他の状況から、平家公達の奥方たちの中で、もっとも源の典侍(源のすけ)の可能性が高いと考えられる平維盛の妻、すなわち藤原成親(ふじわらのなりちか)の娘はどんな女性だったのでしょう。

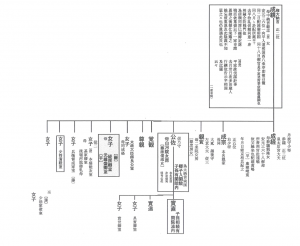

まず『尊卑分脈』を見てみましょう。

平維盛の妻・北の方を『尊卑分脈』から読み取る

源のすけの可能性がもっとも高いと思われる藤原成親の娘について、その系図を尊卑分脈で見てみます。

下の囲みの中の藤原成親の二女は平維盛の妻であると書かれています。すなわち罫で囲み網かけした女子は(藤)経房卿室で元(平)維盛室であるとなっています。

・五女は(平)清経室です。

・四男公佐の母は俊成の娘で、彼は閑院流を継いでいます

・注目箇所は罫で囲みゴチックにしました。

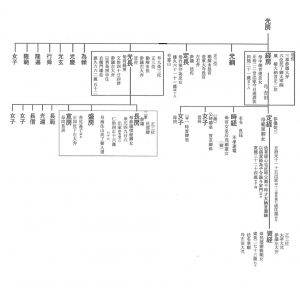

清盛の息子の奥方達はその時

重盛=成親妹 夫婦とも死亡している

基盛=基盛は応保2(1162)年24歳で死亡

宗盛=平時信女(むすめ) 妻は早く死亡

知盛=治部卿局夫は入水、妻は壇の浦で捕えられる重衡=大納言佐壇の浦で源氏に捕らえられる(前述)

清房=妻は不明 清房自身は壇の浦で討死

重盛の息子の奥方達はその時

維盛=成親女(むすめ) 妻は都へ残される、だが最も有力な候補

資盛=基家女(むすめ) 彼女の父親は健在なので、うしろ楯は安心

清経=成親女(むすめ) 成親の五女にあたるので、年令が若すぎること、清経自身の位は従四位下。彼は寿永2年世を優んで入水

有盛=妻は不明有盛は壇の浦で討死、おそらく若い

帥盛=帥盛は元暦元(1184)年、14歳で討死

平維盛の妻「北の方」と「源のすけ」の年齢

ここでは、源の典侍と北の方との年齢を比べてみたいと思います。源のすけは建保5年、55歳で亡くなっています。

平維盛の北の方の正確な年齢はわかりませんが、いろいろの事柄から類推すると、まず平維盛との別れの場面で、平維盛の言葉から北の方が2歳くらい歳下であることがわかります。

平維盛の妻・北の方の年齢を「建寿御前日記」から読む

『新古今集』の選者、藤原定家(ふじわらのさだいえ)の姉にあたる人で、後白河院の后、建春門院(けんしゅんもんいん)に仕えた建寿御前(けんじゅごぜん)という人の『建寿御前日記』(別名『たまきはる』『建春門院中納言日記』)という日記が残っています。

これは書きためていたものを、晩年清書したのではないかとも、また弟の藤原定家が整理したのではないかとも言われていますが、建春門院の局に仕えていたときのことを、さまざま女性らしい筆で記録しています。「そこに『女房の名よせ』という章があり、自分と同じ頃に、宮廷に仕えた女房たちの名前を、60人以上思い出して並べています。

その中に、「新大納言殿(しんだいなごんどの)という女房がいて、この女性は自分の姪であり、彼女は平家維盛の妻で、成親の大納言別當の娘だ。(私の)姉の京極殿が生んだ。12、3歳で宮廷に召されて、2、3年お仕えした。大変可愛がられてお側近くにお部屋をいただいていた」という記述があります。

「新大納言殿平家維盛の妻成親大納言別當といひしむすめ。この京極殿の腹なり。十二三にて召されて二三年ぞさぶらはれし。御所ちかきつぼね給はりて、かぎりなくもてなさせ給ひき。」(『健寿御前日記』より)

12、3歳で後白河・建春門院の宮廷に仕え、このとき平維盛に見初められたといいます。また、平維盛が「青海波」を優美に舞った後白河法皇の「五十の御賀」のときにも、「私の姪もいたが、彼女の衣装のことは覚えていない。なにしろ自分の衣装のことで頭がいっぱいだったので」と、書いています。

この書は、ご主人である建春門院をはじめ、当時の女房や公達たちの華やかな衣装の色合いを、克明に記録していて、一種のファッション雑誌の赴きさえありますが、「五十の御賀」のときのことは、とりわけ鮮やかな記憶だったらしく、自分の衣装のことを細かに記録しています。

この記述を信じるなら、「五十の御賀」が催されたのは、安元2(1176)年のことで、12、3歳から2、3年仕えたとすれば、この時北の方は、12~16歳ぐらいになります。

源のすけは、その時、14歳。

平維盛の年齢からみる北の方と源のすけの年齢

また、夫の平維盛が平家の陣を抜け出して、熊野灘で投身自殺をしたといわれている年は、元暦元(1184)年、平家都落ちの翌年です。「源のすけ」が亡くなった建保5年の33年前です。その時の平維盛の年齢は24歳~27歳といわれます。北の方が、その2歳下とすれば、22~25歳になるので、それらを考慮すると、北の方と源のすけはだいたい同年と考えることができそうです。

平維盛の息子「六代」の物語の虚構

平維盛の北の方と源のすけ二人の年齢もほとんど同じだということがわかりました。また、左大弁吉田経房との婚姻が事実であれば、一度出家しながら、還俗して再婚したことになるので、『平家物語』が伝えるような出家はしていないのではないでしょうか。

しかし、もう一つ大きな問題は、息子六代(ろくだい)の存在です。平維盛には、息子と娘がいたといいます。息子は六代と呼ばれ、娘は夜叉姫(やしゃひめ)といいます。平維盛が都を去る時、子らも父親の袖にすがって泣きました。そのとき、六代は10歳、夜叉姫は8歳だといいます。

もし、ほんとうに北の方の子どもならば、その子らを置いて、母だけが、西国へ下ることは考えにくいことです。ほんとうの子どもなのか、六代は実在したのでしょうか。

平維盛の息子「六代」の名前

まず、六代という奇妙な名前ですが、平家は、正盛・忠盛・清盛・重盛・維盛と続いているのに、六代には○盛という名前が残っていません。どこにもその片鱗さえ見えないのです。六代というのは、平家が歴史に登場した正盛から数えて六代目という字名に過ぎません。

源頼朝が北条政子と出会う前、伊東祐親の娘との間になした子は、3歳で滝の底に沈められましたが、それでも千鶴丸という名前は残っています。

平維盛の息子「六代」の年齢

次に、六代の年齢です。平維盛と別れたときの年齢は10歳前後だといいますが、10歳だとしても、母である平維盛の妻・北の方は、12,3歳から15歳くらいで子を生んでいなければ計算が合いません。数え年15歳で子どもを生むことは、当時としてもかなり珍しいことです。まして12歳ということはあり得ません。

六代が切られた年齢も、16歳というのもあれば、29歳というのもあり、30数歳というのまであります。六代に関しては、あまりにも曖昧な部分が多いのです。

六代の話は「六代説話」という仏教説話に基づいているという説がありますが、いずれにしても六代の物語は、作者たちの創作だろうと思われます。

平維盛の息子「六代」について:『平家物語』での記述

平家が壇の浦で滅びたあと、源頼朝は、「まだ平家の子孫が残っているはずだ、たとえお腹の中にいる赤ん坊でも、平家の血を引くものであれば、腹かき割っても殺してしまえ」というこわい命令を出したといいます。褒賞が欲しい源氏の武士たちは、そのために、少し見目かたちのいい貴公子がいると、すべてひっ捕らえて、あるいは水に入れ、あるいは土に埋めて殺してしまったといいます。

『源平盛衰記』には、幼いわが子を殺された女性が、そのしゃれこうべを懐に、乞食になって、街をさまよう悲惨な話を載せています。

源頼朝は、平治の乱(1159年)のとき、父義朝とはぐれて捕らえられました。このとき兄の悪源太などはすでに亡くなっていたので、源氏嫡流は源頼朝でした。当然、死罪のところを、池禅尼(いけのぜんに:平忠盛の妻・清盛の継母)のとりなしで免れ伊豆へ流されました。

そのおかげで、源氏の旗揚げを図り、逆に平家を滅ぼすことが出来ました。少しでも平家の血筋を残しておくことは、源氏のためにならないことを、自らが最もよく知っていたのです。

「平維盛には大きくなった息子がいるらしい。これは平家嫡々であれば、なんとしても捕えよ」源頼朝の命を受けた北条時政は自ら京へ来て六代を探しますが、見つかりません。諦めかけていたとき、ある女房から、大覚寺の奥の菖蒲谷の寺に、平維盛の息子が潜んでいるという情報を得て、人を遣わして様子を探ります。このところの描写は、『源氏物語』の若紫の場面にそっくりです。

「僧坊の垣の隙間から見ていると、白い子犬を追って、美しい若君が走り出て来た。すぐ後から、乳母らしい女房が、あわてて出て来て、人に見られたらどうなさるのですか、と急いで若君を引き入れた」

間違いないと見た遣いの武士は、北条時政に告げ、若君は捕らえられます。このとき、泣きながらも、必死で抵抗するのは、乳母です。平家や盛衰記などでは、すべて「母・乳母」と並記していますが、母は、北の方とも書かれず、まったく添えものめいて見えます。

いよいよとなったとき、高雄・高山寺の文覚上人(ぶんかくじょうにん)に助けを求めに行くのも、乳母です。

「維盛卿の北の方が親しくしている人の子どもを、預かって育てていましたところ、維盛卿のほんとうのお子さんだから殺すと、源氏が捕っていってしまいました」と、乳母は文覚に訴えます。

文覚という僧侶は、かつては伊豆にいる流人の源頼朝に、「あなたこそ、源氏の嫡流なのだから、いまこそ旗揚げせよ」とそそのかした張本人です。しかし、今回は、その若君を一目見て、その美しさに惹かれて、鎌倉へ命乞いに行くのです。

そしてまさに切られようとしたとき、駈けもどってきた文覚によって、かろうじて若君は命を救われ、妙覚(みょうかく)という法名になって、文覚に預けられたとあります。

その後修行に専念していた妙覚は、30数歳になっていましたが「さる人(維盛)の子」であるという理由だけで処刑されてしまいます。そこで「それよりしてこそ平家の子孫はながくたえにけれ」と十二巻の物語は終わります。

平維盛の息子「六代」について:『吾妻鏡』での記述

一方、『吾妻鏡』では、文治元(1185)年の12月の記事に重盛の息子丹後侍従忠房(たんごじじゅうただふさ)は後卿兵衛基清(ごきょうひょうえもときよ)これを預かる。」「平宗盛の息子二人と平通盛の息子一人が捜し出された。さらに、菖蒲澤で平維盛の嫡男を生捕りにしたが、文覚上人と師弟の関係なので、鎌倉に話して申し請けることが許された。」とあり、「平重盛の猶子(養子)の前土佐守宗実(さきのとさのかみむねざね)もしばらくあずかりとする」となっていますが、「宗盛の息子はすぐ首をはねた」と書かれています。『吾妻鏡』は、重盛の一族に対しては寛容だが、宗盛には厳しいかったようです。池禅尼に源頼朝の助命を示唆したのは重盛だといわれるからでしょう。

建久5(1194)年の記事に、文覚上人の使いとして、京都からやってきた六代禅師(六代のこと)をしばらく鎌倉に留めた上、「もし、源氏に対して謀反の心がないならば、住職として一つの寺を与えよう」と、源頼朝自身が語っています。しかしその後、寺を与えたとも処刑したとも書いていません。もっともこの間の記録が欠落していて、年表では建久9年、鎌倉で斬殺されたことになっています。

平維盛の妻「北の方」の父・藤原成親

治承元(1177)年6月、僧俊寛(しゅんかん)の鹿ヶ谷(ししがたに)の別荘で、平家打倒の陰謀が企てられました。その首謀者とされたのが正二位権大納言藤原成親(ふじわらのなりちか)で、平維盛の妻となった女性の父親です。

陰謀といっても、「清盛はけしからん、平家は打倒しなければならない」と、後白河法皇まで加わっていた酒席で、みんなで気勢を上げたに過ぎないように思われるのですが、それに加わっていた一人、多田行綱(ただゆきつな)が、怖くなって平清盛に密告したのです。

怒った平清盛は、まずその中の一人、西光法師(さいこうほうし)を捕らえました。気の強い西光は、「お前なんぞ、14、5歳まで宮中へも出入りできないような低い身分で、みんなから馬鹿にされていたのに、たまたま太政大臣にまで成り上がったに過ぎないではないか」と、面と向って平清盛を罵倒しました。そのため、西光に対する処刑は、残酷を極めたといいます。口をさかれた上、さんざんの拷問の末、殺されました。

一方、藤原成親は、「ちょっと話があるからやって来い」という平清盛からの使いに、正装してノコノコと、西八条の清盛の屋敷までやってきて、そのまま捕らえられます。

青年時代の平清盛は、藤原成親の家にしばしば出入りし、二人の仲は特に眤懇でした。藤原成親の妹は、平清盛の長男平重盛の正室であり、娘はその嫡男、平維盛の妻になりました。これまで「平治の乱」のときに、藤原信頼(ふじわらののぶより)に味方してしまった失敗などは、平重盛がかばってくれました。今度も大丈夫だろうという甘えがあったのです。

しかし、平重盛の口添えで、その場で殺されることはなかったにしても、備前の国(現岡山県)の児島へ流された上、崖の下に植えられていた「ひし」(刺股の一種で、二股になった鋭い刃物に柄をつけたもの)の上へ突き落とされ、刺し貫ぬかれて殺されます。

藤原成親の誤算と娘の悲劇

鳥羽院の近臣を父に持つ藤原成親は、わずか5歳で従五位に叙せられ、7歳で越後守になり、後白河院にも重く用いられました。途中の失敗も出世の大きな障害になることもなく、順風の人生ででした。妹と娘を平家に嫁がせて、その地位を不動にしたつもりでした。ところが、次の内大臣は、自分だと思っていた矢先、平清盛の三男平宗盛にさらわれました。その不満が鹿ヶ谷の陰謀になったといいます。

藤原成親の嫡男の藤原成経(なりつね)も、俊寛、康頼(やすより)とともに、鬼界島に流されますが、皇子(安徳)誕生の特赦で許されます。俊寛一人、鬼界島に残される悲劇は、歌舞伎の『平家女護島』などであまりにも有名です。

平家の嫡男、平維盛に嫁いだ成親の娘は、父を義祖父に殺されました。蝶よ花よと育てられた若い女にとって、それがどんなことだったか、『平家物語』はなにも伝えていません。

平維盛は典型的な貴公子

藤原成親の娘の夫、平維盛は平家の嫡男です。平清盛の長男は重盛、その子が維盛です。平維盛は正盛から数えて五代目になります。平家の嫡流として、平家全盛のころの維盛は、光源氏になぞらえられる華やかな存在でした。

安元2(1176)年3月、3日間にわたって開かれた後白河法皇の「五十の御費(いそのおんが)」で、「青海波(せいかいは)」を舞う平維盛の姿は、後々までの語り種となりました。

「光源氏のためしも思ひいでらるるなどこそ」(建礼門院右太夫集)と人々が言い、「青海波の花やかに舞ひいでたるさま、維盛の朝臣の足ぶみ、…似たるものなく清らなり」(平家公達草紙)と称えられます。その衣装についても、第1日目は「みなくれなゐ、やなぎの上着、えびぞめの唐衣。3日、やなぎとかや桜とかや」(建寿御前日記)と、立ちあらわれる美しさに、このような人に思われてみたいものだと、女房たちは囁き交しました。

平維盛の総大将としての評価と平家凋落

平維盛の父重盛は、小松大臣と呼ばれ、父清盛の専横に対して、それを諌(いさ)める人物として、描かれていますが、治承3(1179)年に病で亡くなりました。藤原成親が殺された鹿ヶ谷事件の2年後であり、平清盛の死の2年前です。

重盛亡き後、平維盛は平家の総大将として、数万の兵を率いて北陸道の戦いに出かけます。藤原定家の『明月記』治承4年9月の「世上乱逆追討(らんぎゃくついとう)耳に満つと謂(いえ)ども、之を注せず。紅旗征戎(こうきせいじゅう)吾が事にあらず。」という有名な箇所は、このときのことで、藤原定家は、世の中は逆賊征伐で騒がしいが、自分とはかかわりのないことだよと、詩人らしく顔を背けているが、紅旗を靡(なび)かせて先頭に立つ平維盛の「生年廿三、容儀躰拝(ようぎたいはい)絵にかくとも筆に及びがたし」という勇姿は、このときが最後でした。

勇ましく都を出たものの、富士川の戦いでは、水鳥の羽音を敵の襲撃と勘違いして、慌てふためいて逃げ、寿永2年の倶利伽羅峠(くりからとうげ)では、木曽義仲の作戦にはまって、平家軍は自ら谷底へ落ちていきます。総大将平維盛は命からがら逃げのびますが、味方はわずか二千余騎に減ってしまいました。

これらの戦いで、藤原経房の遺書にある景家の一族かと思われる上総(かずさ)太夫忠綱(上総守忠清の長男)、飛騨太郎判官景高(飛騨守景家の長男)などは戦死したとされています。

都は木曽義仲に占拠され、後白河法皇にも背かれて、力つきた平家は、自分たちの邸宅に火を放ち、安徳天皇と建礼門院を奉じて、三種の神器とともに西国へ落ちていきます。途中、福原(神戸)の都に入りますが、ここにも火をかけて、船上に逃れていきます。

「昨日は東関の麓にくつばみを並べて十万余騎今日は西海の浪にともづなを解いて七千余人、雲海沈々として、青天既にくれなんとす孤嶋に夕霧隔て、月海上に浮べり…」

「寿永二年七月二十五日に平家都を落はてぬ」 (平家物語巻七)

平維盛だけが妻子を都へおいていく

この都落ちでは、すべての兄弟が家族を連れていく中で、平維盛だけは、なぜか妻子を都に残していきます。

「都には父もなし、母もなし、捨られまいらせて後、また誰にかはみゆべきに(誰に頼れというのですか)」と必死に袖にすがって泣く北の方(奥さん)に対して、「あなたは十三、私は十五のときに見そめて、火の中、水の底へも共に行って、死ぬまで一緒にいたいと思っていたのですが、この際は、前途が不安なので、都へおいていきます」と、平維盛は、不思議な理屈で妻子を残して落ちていきます。

北の方は「ふだん、これほど情ない人だとは思っていなかったのに…」と、衣を被って泣き伏しました。

しかし、実は泣き伏している場合ではなかったでしょう、邸宅に火をかけて行くのが、当時の習いなのですから、泣きながら、火の中を逃げ惑ったのではないでしょうか。

平維盛の妻「北の方」は夫の行方を尋ねて西国へ下った

平維盛は、平安な世では、輝くことができても、乱世では生き延びられない典型的なお坊っちゃん貴公子でした。

都を離れた翌年、元暦元(1184)年、平家は四国の屋島に陣を移しました。

平維盛はひそかに味方の陣から船で南海へと去り、高野山に入ったとなっており、高野山で滝口入道に悩みをうちあけたあと、熊野灘で投身自殺をしたとされています。

平家の御大将が味方を捨てて、なぜ身投げしたのか。多くの戦いで芳しい成績があげられなかったこと、そして嫡男とはいえ、父重盛が平時子の実子ではないことなどで、父亡きあとは主流からはずれたこと、また、重盛も死を希求したが、子維盛の中にも同じような願望が根ざしていたことなどがあげられています。入水自殺した時の平維盛の年齢は24~7歳であったといいます。

もっとも、平維盛は入水していないという伝承も残っていて、平家の落人部落でひっそりと生きたという言い伝えが各地にあります。

ただ能勢の地は、平家の「落人部落」と言われたことのない土地であり、藤原経房の遺書は、それとはまったく性質の違うものなのです。

夫の死を知った北の方は、その後出家したと『平家物語』は伝えます。行方がわからないないものは、すべて出家として処理してしまいますが、たとえ自分を捨てた非情な一族とはいえ、源氏に蹂躙(じゅうりん)される都にいるよりは、彼女は、夫の生死を知るためにも、平家一族を頼って、西国へ下った可能性があります。

親もなく、家も焼失した北の方が、出家を選んだか、出奔を選んだか、もし出家だとすれば、その後吉田経房との再婚の為に、還俗までしたのかという疑問も残ります。

京のはずれ淀から舟に乗って淀川を下れば、大物(現尼崎市)の湊までなら、ほとんど1日か2日の行程です。福原の都(現神戸市兵庫区)までもあまり変わりはないでしょう。平清盛なども何度も簡単に、この新都へ往復していました。そこまで来れば、平家一門との連絡も容易だったでしょう。

平維盛の妻「北の方」は藤原俊成の孫

源のすけが、平維盛の北の方と同一人であるために、年齢の比較、北の方の父親のこと、夫のことに触れました。そして息子六代の存在には疑問があるとすれば、平家を追って、西国へ下ることも簡単であるはずです。

もう一つ考えなければならないことは、なぜ「源」と呼ばれていたかということです。『建寿御前日記』の中で、新大納言殿という女房がいて、これは作者の姪で平維盛の妻・北の方になったと書いてあることは述べました。

新大納言殿といわれたのは、父親、藤原成親の官職が大納言であったからですが、鹿ヶ谷事件で逮捕追放される前、藤原成親は正二位権大納言でした。「権」は仮のもの、臨時のものの意味です。大納言の定員は、平安末期には6人にまで増えていましたが、定員外の大納言を権大納言といいました。藤原成親は、定員外で新たに大納言になったところだったので、その娘は宮廷で新大納言殿とよばれたのです。

藤原俊成は多くの妻を持った子だくさん

藤原成親の系図では、平維盛の北の方は女子としか書かれていないばかりか、母親の名前もないことは『尊卑分脈』で見た通りです。ただし系図から、少なくとも藤原成親には3人の妻がいたことがわかります。そのうち、四男公佐の母は、白河院の女房で、藤原俊成(ふじわらのとしなり)の娘だと記されています。『千載和歌集』を撰した藤原俊成は91歳という長寿で、多くの妻を持ち、大変な子だくさんでありました。その中に、京極も建寿御前も藤原定家も、また歌人の俊成女もいたということです。

だから建寿御前の言う通り、平維盛の北の方は彼女の姪で、その母親は異母姉の京極殿であり、京極(きょうごく)と藤原成親の間に生れた女の子が、平維盛の正室になった「女子」であることになります。すなわち平維盛の北の方は歌人藤原俊成の孫であり、歌人藤原定家の姪になります。

京極は正室ではありませんが、藤原成親との間に、何人か子をなしています。

藤原成親が配流されたときには、すでに二人は別れていたということですが、『建礼門院右京太夫集』には、「成親の大納言の、遠き所へくだられにしのち、院の京極殿の御もとへ」という詞書のもとに、白河院の京極へ贈った歌とその返歌を載せています。

いかばかり枕のしたもこほるらむ なべての袖もさゆるこのごろ

旅衣たちわかれにしあとの袖 もろき涙の露やひまなき

かへし

床のうへも袖も涙のつららにて あかす思ひのやるかたもなし

日にそへてあれゆく宿を思ひやれ 人をしのぶの露にやつれて

平維盛の妻・北の方は「源のすけ」とすると『源』の呼び名はどこから...

さて、「源」の呼び名ですが、藤原成親の系図で四男公佐の注に、「子孫有閑院内」とあり、さらにその子実直の横には、「子孫相続有閑院流」とあります。この人は閑院流を継いだということになります。

保立道久著『平安王朝』(岩波新書)に、『閑院流藤原氏というのは、崇徳天皇誕生とともに、臣籍に降下された源有仁(みなもとありひと)の家系で、この人たちは源という姓で呼ばれていた、例えば、二条院の母は、後白河の最初の妻で閑院流藤原氏であったので、源懿子(みなもとよしこ)と呼ばれている』とあります。また藤原成親の系図の欄外にある※印の女子も横に「源」と記されています。この源は武家の源頼朝などとは別の系譜です。

ただ一人の肉親となった同母兄(弟)が、閑院流を継いで、源を名のったとすれば、父親が生きていたときは、「新大納言殿」と呼ばれ、平家に嫁してからは「維盛北方」と言われてきた女性が、父も夫も亡くなった後、平家の船の中で、「源の典侍」と呼ばれていたと考えるのは、さほど不自然ではないでしょう。

平維盛の妻「北の方」が吉田経房と再婚したという真偽

『維盛北の方の再婚をめぐって』(山根対助著)(日本文学1972年1月号)という論文があります。

北の方が、吉田経房のところへ再嫁したということについては、すべての研究者、研究書が動かせない事実として、疑問すら提起していませんが、この論文では、「経房と維盛未亡人と、この二人が婚姻にいたった経緯を告げる資料は全くないようだ。であるから、尊卑分脈の記載は疑えば疑うことができるけれども、それを認めない積極的根拠もまたない。」として、結局、これを事実として論をすすめています。

「その上で、廉直な貞臣と言われている吉田経房に対する評価には、どこかうさん臭いものが感じられると述べ、その婚姻は好色からであったかも知れず、一方、北の方は時の実力者吉田経房に息子六代の助命をとりなしてもらいたいという意図だったかもしれない」と推論しています。

もっとも平維盛の北の方は、『平家物語』によると、絶世の美人だったようで、吉田経房ならずとも、多くの男性たちの注目を集めたでしょう。「桃顔露にほころび、紅粉眼に媚をなし、柳髪風にみだるるよそほひ、また人あるべしとも見え給はず」と、現代文には訳しにくい最上級の言葉で、賛美しています。

それほどの美人が、20歳近くも年齢の離れた老人に近い吉田経房と再婚したという大ニュースが、九条兼実の『玉葉』にも、藤原定家の『明月記』にも、また、どの書物にも一言も書かれていないのはなぜでしょう(『玉葉』『明月記』ともに欠落部分はありますが、もしそこに書かれていたとすれば、他書に引用されているはずです)。もちろん物語のヒロインは美人でなければ同情をよばないでしょうから、美人だと言うのは、作者たちの修辞法かも知れません。しかし、吉田経房は寿永2年には40歳であり、北の方は二十歳をいくらも出ていません。当時でも、あまりにも年の離れた若い女との婚姻、それも再婚となれば、スキャンダルとみられていたはずです。

「二代后」(『平家物語』巻一)は、近衛天皇の后だった「天下第一の美人」を、後の二条天皇が、好色から強引に后にした話で、このようなことは「めずらしい大事件」で、本人もひどく嘆き、世間も大騒ぎしたと伝えています。

平維盛北の方の場合は、天皇家ほどではないにしても、平家の御曹子の奥方が、実力者とはいえ、左大弁(吉田)経房に再嫁するということは、やはり大事件であったはずで、源氏贔屓で平家を皮肉な目で見ていた九条兼実などが、黙っているはずがありません。

藤原定家にとっても、姪の再婚だから、無関心でいられるとは思えません。それが一行も書かれていないとすれば、二人の再婚はなかったからでしょう。

すなわち平維盛北の方の再婚相手は、遺書を書いた藤原経房だったからで、それは誰からも注目されることのない能勢の山里でのことであったのです。

藤原定家「明月記」に記されている矛盾

藤原定家の『明月記』にも、九条兼実の『玉葉』にも、二人の婚姻の記事はないと書きましたが、実は気になる箇所があります。

『明月記』嘉禄2(1226)年6月の記で、実宣(さねのぶ)という人の結婚について、藤原定家が皮肉な感想を述べている中に、「…最初基宗(もとむね)の聟(むこ)となり之を捨て、外祖後妻(がいそごさい)の聟となる(維盛卿の女。今左右の婿となる。)…」の()内の部分です。

吉田経房の4人の子のうちの「女子」の下に実宣卿母とあります。そこから実宣の外祖父は吉田経房ということになり、その後妻は「常識」では、平維盛の北の方なので、その婿になるというのは、その娘(夜叉姫)と結婚したということになるのですが、この割注は、藤原定家自身が挿入したものではありません。

北の方は、夫維盛の水死を知って出家したと『平家物語』にあります。もし吉田経房との婚姻が事実なら、経房に「庇護」されたぐらいのことは『平家物語』も語ったでしょうが、彼女は行方不明だったので、出家としてお茶を濁したかと思われます。

また藤原定家が自分の姪に当たる「北の方」に対して、外祖後妻というような表現をするとは思えず、率直に維盛卿室と書くでしょう。第一、日記の嘉禄2年は、吉田経房が亡くなってすでに26年も後のことです。夜叉姫が生きていたとしても50歳のはずで、何年か前の話だとしても、あまりにもおかしいのではないでしょうか。

子どもがない側室の場合などは、系図上に名前も残っていないことが当たり前です。吉田経房の妻も、長男を生んだ範家女(のりいえのむすめ)と次男以下を生んだ顕憲女(あきのりのむすめ)は、その母親と記されていますが、後妻や側室が誰かということは、系図からはわかりません。いずれか「子連れ」の側室がいた可能性はあります。だからといって、それは平維盛の北の方であるということではないのではないでしょうか。

従って、この括弧内は、後の人が『尊卑分脈』の記載に従って加えた割注です。さらに言えば、実宣卿母の記載は、この『明月記』の割注から逆に『尊卑分脈』につけ加えられた可能性もあります。

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。

皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!