この記事の目次

新宿の顔、百貨店と映画館の変化

少年B:

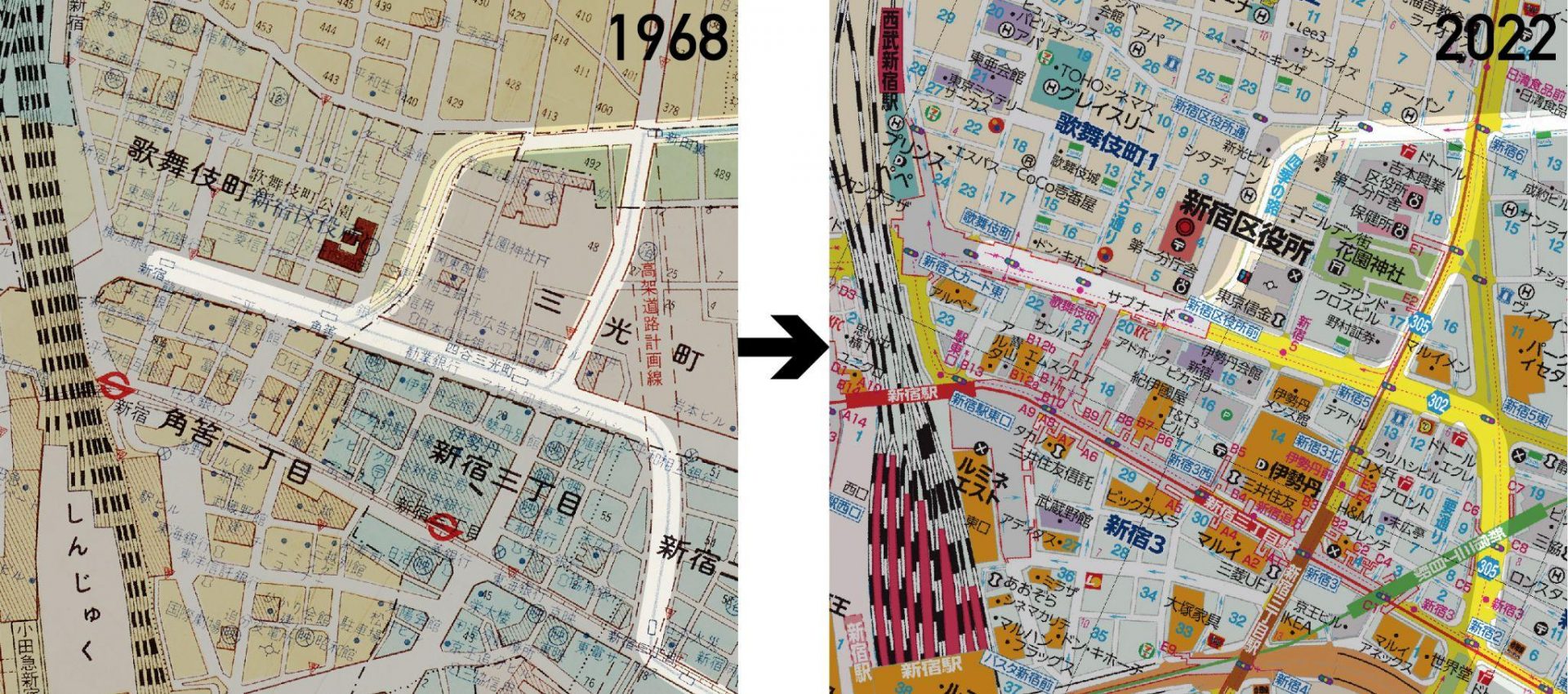

新宿駅は日本一の乗降客数で、もはや東京の一大中心地ですよね。そんな新宿の顔は百貨店や映画館でしょうか。1960年代の地図を見ると、どの街も映画館が目につきますが、新宿駅東口も例に漏れず、たくさんの映画館がありますね。

今和泉:

新宿には今も映画館がたくさんありますが、よく見ると今と顔ぶれが違います。最も駅に近い武蔵野館は「建」のマークがあるので、建設中なんでしょう。新宿3丁目付近に集中してますね。

少年B:

もうほとんどの映画館が名前を変えている……?

今和泉:

松竹は新宿ピカデリーに、東映はマルイアネックス内に入居するバルト9に、コマスタジアム(コマ劇場)は映画館が併設されてましたが、そちらはTOHOシネマズになる等、名前を変えてます。

少年B:

なるほど……。あと、地図を見ていると新宿伊勢丹の存在感は今も昔も大きいですね。

今和泉:

伊勢丹は安定感がありますが、注目はマルイが増えていることです。地図を見ると、建物は大きくなってるし、移転もしています。

少年B:

映画館がマルイに変わったんだ。

今和泉:

2000年代に入ってからも変化が続いてますよね。

少年B:

逆に、新宿三越はなくなってしまいましたねぇ。会社としては伊勢丹と合併してしまいました。

今和泉:

1985年の地図を見ると、三越本館と三越別館がありますが、本館は1929年開業で、ビルは今も健在です。その本館は2005~12年の間「新宿三越アルコット」という専門店ビルになって、ロフトやジュンク堂書店が入っていました。おそらく新宿最大の書店だったこともあって、当時はよく通ったものです……。現在はビックカメラになり、西口のヨドバシと勝負を繰り広げています。

1991〜99年までは南館もあって、三越美術館がありました。三越の撤退後は大塚家具等のショールームになっています。

今和泉:

ところで歌舞伎町ですが、そもそも現在の歌舞伎町2丁目は町名が変わってますね……。

少年B:

西大久保1丁目!?

今和泉:

私もこれは初めて知りました。そして今、西武新宿駅前に大きなビルができたのをご存知ですか? 1968年の地図に書いてある東急文化会館はごく最近までありましたが、つい最近建て替えられまして。

少年B:

あの近くのライブハウスによく行くので気になってました。あれ、何ができたんですか?

▲東急歌舞伎町タワーのラグジュアリーホテル(引用:東急歌舞伎町タワー)

今和泉:

オープンしたばかりの東急歌舞伎町タワーです。ラグジュアリーホテルがマジでラグジュアリーなので、サイトを見てみてください。眼下に歌舞伎町が広がるんですよ。

少年B:

なんというか、コントラストが強い光景ですね……。

今和泉:

その他、1500人規模の大規模ライブハウスもできるようです。

少年B:

1500人規模!? マイナビBLITZ赤坂と同じくらいですよ、それはすごい。わたしの推しもいつか出演してくれないかなぁ……。それにしても、東急って渋谷のイメージでしたが、新宿にも力を入れているんですねぇ。

今和泉:

まぁ、東急がこんな良い立地の不動産の価値を上げないわけがないですよね。それによって、今後の変化の火付け役になっていくかもしれません。

▲2023年4月14日にオープンした歌舞伎町タワー

都電の新宿電停は歌舞伎町にあった

少年B:

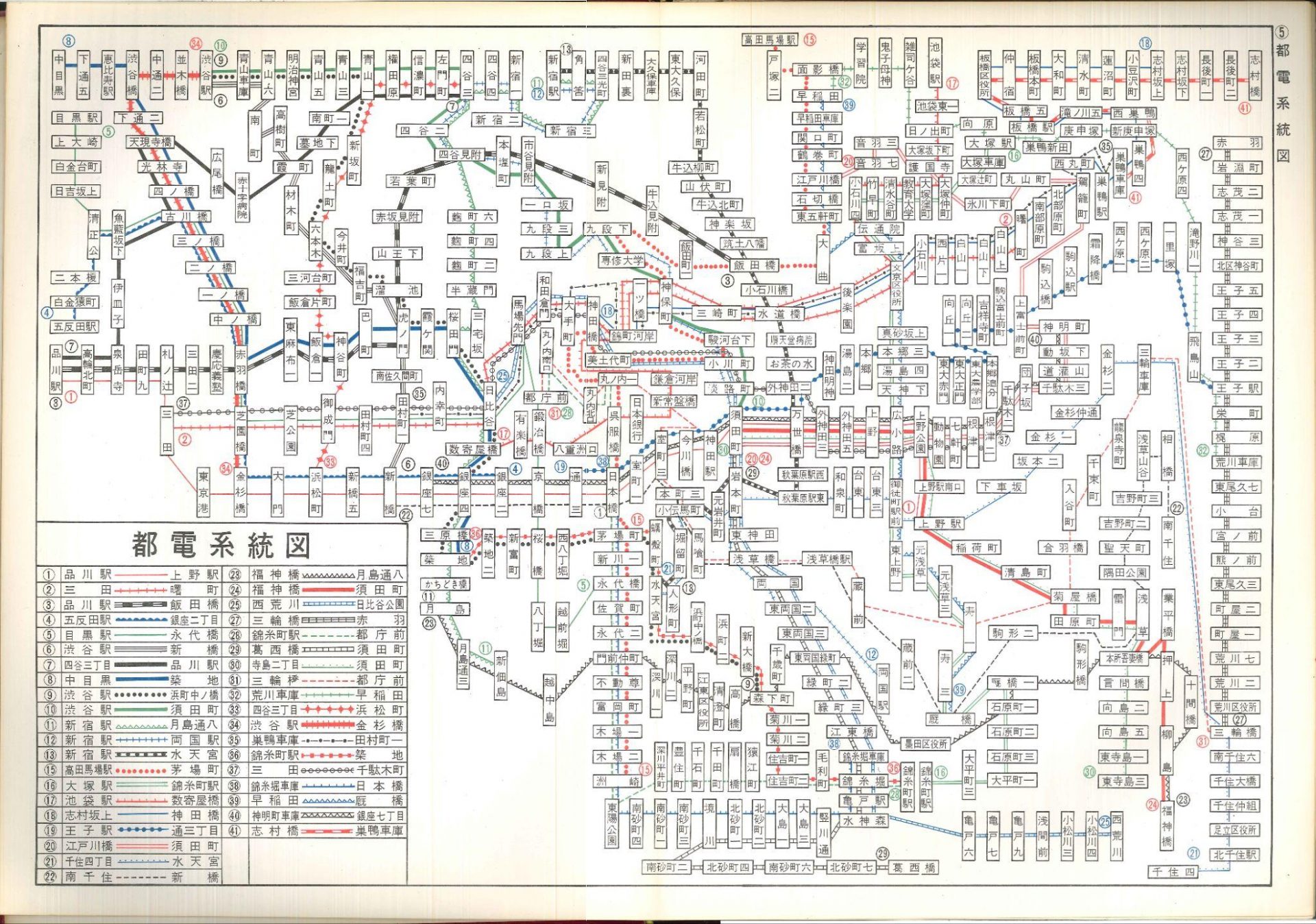

歌舞伎町の地図を見て気づいたんですが、新宿にも都電が通ってたんですね。

今和泉:

そうです。新宿からは12・13系統が発着していました。12系統は神保町、岩本町を経由して両国へ、13系統は大久保通りを通って飯田橋、御茶ノ水、秋葉原、小伝馬町を経由して水天宮前へ向かう路線です。

半蔵門、日比谷を経由して月島に向かう11系統もあったんですが、ちょうど1968年に廃止されているので、この地図には載っていないようですね。

少年B:

都電の新宿電停は国鉄(今のJR)からちょっと離れたところにあるんですね。ちょうど西武新宿駅との間ぐらいのところなのかな。

今和泉:

都電の新宿電停は歌舞伎町の交差点にあったようです。いまは角にドン・キホーテが建っていますね。

少年B:

あんなところにあったの!? この地図だと大和銀行になっているところがドンキですよね。

今和泉:

そうです。この時点で残った12、13系統も1970年に廃止されたので、これは廃止直前の貴重な情報です。13系統の角筈電停の北にちょろっと線路が伸びてますよね? 戦前はこれが本線で、このまま真っすぐ新田裏電停に向かうルートだったようです。戦後は四谷三光町電停経由に切り替わりました。

その線路跡は、1974年に「四季の路」と呼ばれる遊歩道公園になり、これは今でも残っていて、歌舞伎町にしては落ち着く緑の遊歩道です。

少年B:

へぇ~! 戦前の都電ルートが残ってるんだ。新田裏電停から東大久保電停までの間は道路を通ってませんが、これは専用軌道(道路上ではなく、専用の敷地に設けられた線路)ですか?

今和泉:

そうですね。これも後に道路になります。2001年の地図を見ると、線路が道路に、都電大久保車庫が新宿文化センターと都営住宅になっているのがわかります。

少年B:

道路の名前もその名の通り、「文化センター通り」ですね。

今和泉:

ちょっと北側の道に注目してください。よく見ると道が2本ありません?

少年B:

ほんとだ。第一家庭電器の向かいの道、なんか側道みたいなものがくっついてますね。何だこれ。

今和泉:

これが都電の跡です。広いほうの道路が都電のルートで、その脇の細い道路が元々の道だと思います。

今和泉:

ちょっと待ってください、第一家庭電器!?

少年B:

どうしたんですか、そんなにびっくりして。

今和泉:

70〜80年代にかけて、国内最大手の家電量販店だった会社ですよ。1989年には国内200店舗を達成しています。我々世代より上の、40代、50代には懐かしい名前だと思います。父がよく第一家電の話をしていたので覚えています。ここに本社があったんですね。

少年B:

そんなお店があったんですね、ぜんぜん知らなかった……! 新宿の家電屋っていうと、ヨドバシカメラのイメージですね。新宿西口駅の前〜♪のメロディーが。

今和泉:

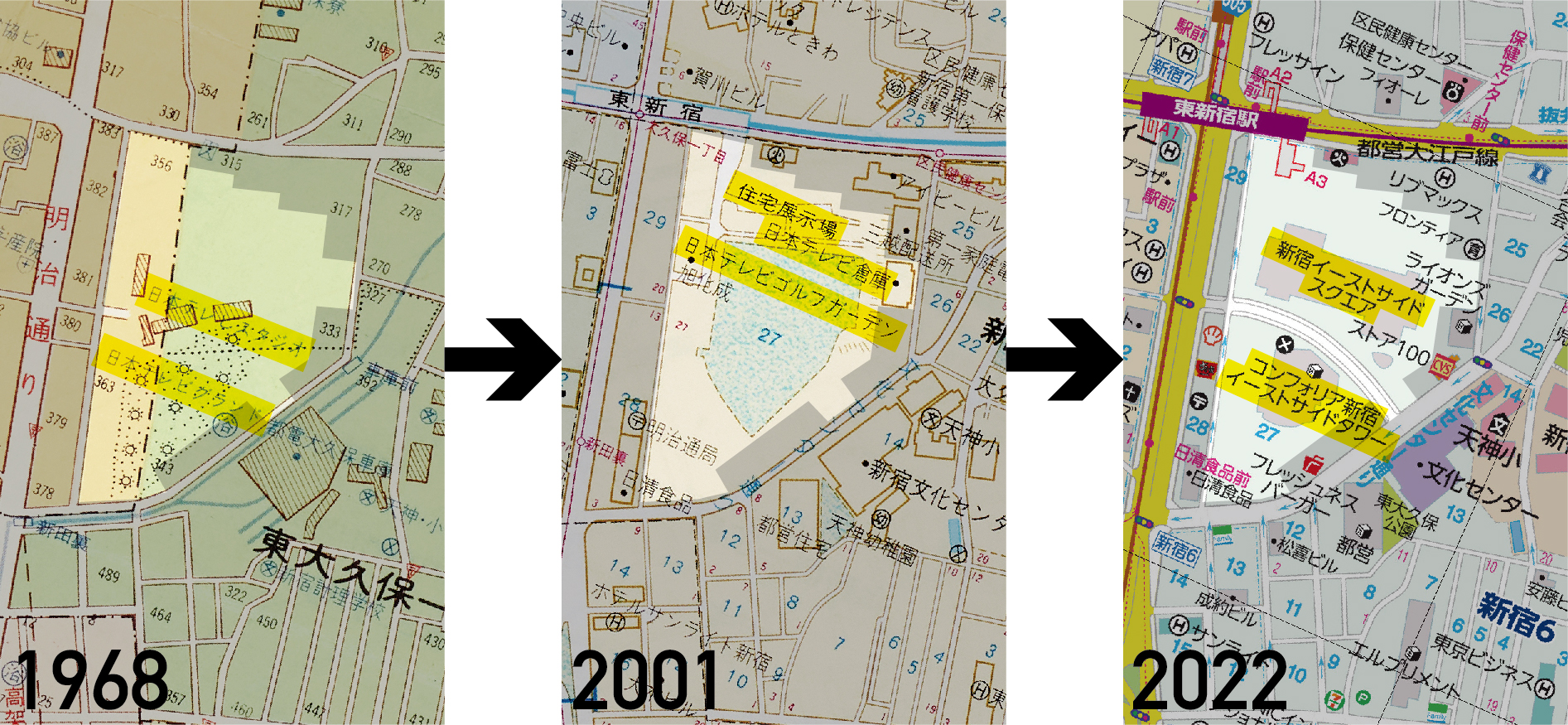

ヨドバシも新宿区なのであとで話題に出しますが……。その前に、さっきの都電の横に「日本テレビ」って書いてありませんでした?

少年B:

日本テレビ……。こんなところにあったんですか?

新宿にテレビ局のスタジオがあった

今和泉:

新宿区は案外テレビ局のスタジオが複数あったんです。他にも、このあたりにもう1局ありましたが、どこでしょう?。

少年B:

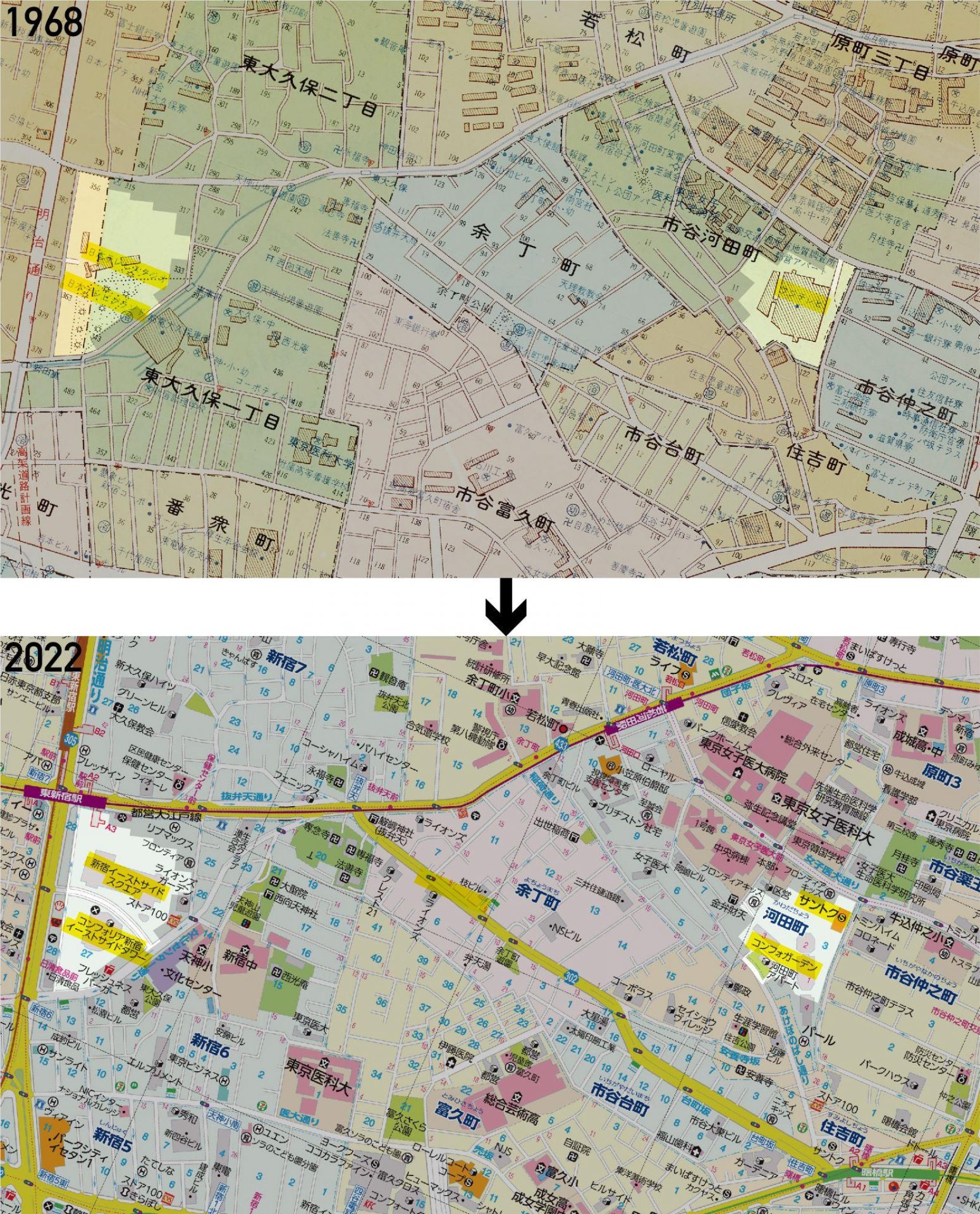

あっ、市谷河田町にフジテレビがありますね! こんなところにあったんですか!? フジっていうとお台場のイメージがありますが……。

今和泉:

ご名答です。フジがお台場に移転するのは1997年ですね。1985年生まれの私たちが小学生の頃までは河田町に本社ビルがあったんです。しかし、日本テレビのスタジオは私も知りませんでした。

少年B:

これも本社ビルですか?

今和泉:

いえ、汐留に移る前の本社は麴町です。このスタジオ、1985年には日本テレビゴルフガーデンになってるようです。

少年B:

スタジオからゴルフ練習場に? ずいぶんな変わりようですね。どうしたんでしょう。

今和泉:

幻のタワー計画があったようですよ。この記事によると、起工式が行われたのが1968年なので、ちょうどこの頃ですね。

今和泉:

ただ、タワー計画のために買った用地というわけでもなく、元々は1958年に野球場建設のために購入した土地だったらしいです。テレビの勢いが出始めた時代の話ですね。球場やタワーの計画が頓挫してゴルフ場になり、今はマンションや高層オフィスビルになり……という、時代を反映した現実的な開発がなされています。

少年B:

夢の跡って感じですね。でも球場にせよ、巨大タワーにせよ、この場所だったらちょっと不便じゃありません?

今和泉:

確かにこの時代の地図を見ればそうですが、今なら東新宿駅から徒歩数分の立地でそこそこ便利です。当時はそこまで読めなかったでしょうけど。

今は新宿イーストサイドスクエアになり、スクエア・エニックスやタイトー、ハンズ(旧東急ハンズ)や三菱地所ホームなどの本社が入っています。コンフォリア新宿イーストサイドタワーというタワーマンションも建っています。

少年B:

建物の名前にタワーが入ってるんだ! うーん、形を変えて夢が叶ったと言うべきか……。

今和泉:

ほんとだ、言われてみれば……!ちなみに、フジテレビの跡地は河田町ガーデンというマンションになっています。

少年B:

どっちもマンションなんですね。60年代の夢のある話を聞くとワクワクするけど、現実的はこうなりますよねぇ……。

「ヨドバシカメラ」のヨドバシってどこ?

今和泉:

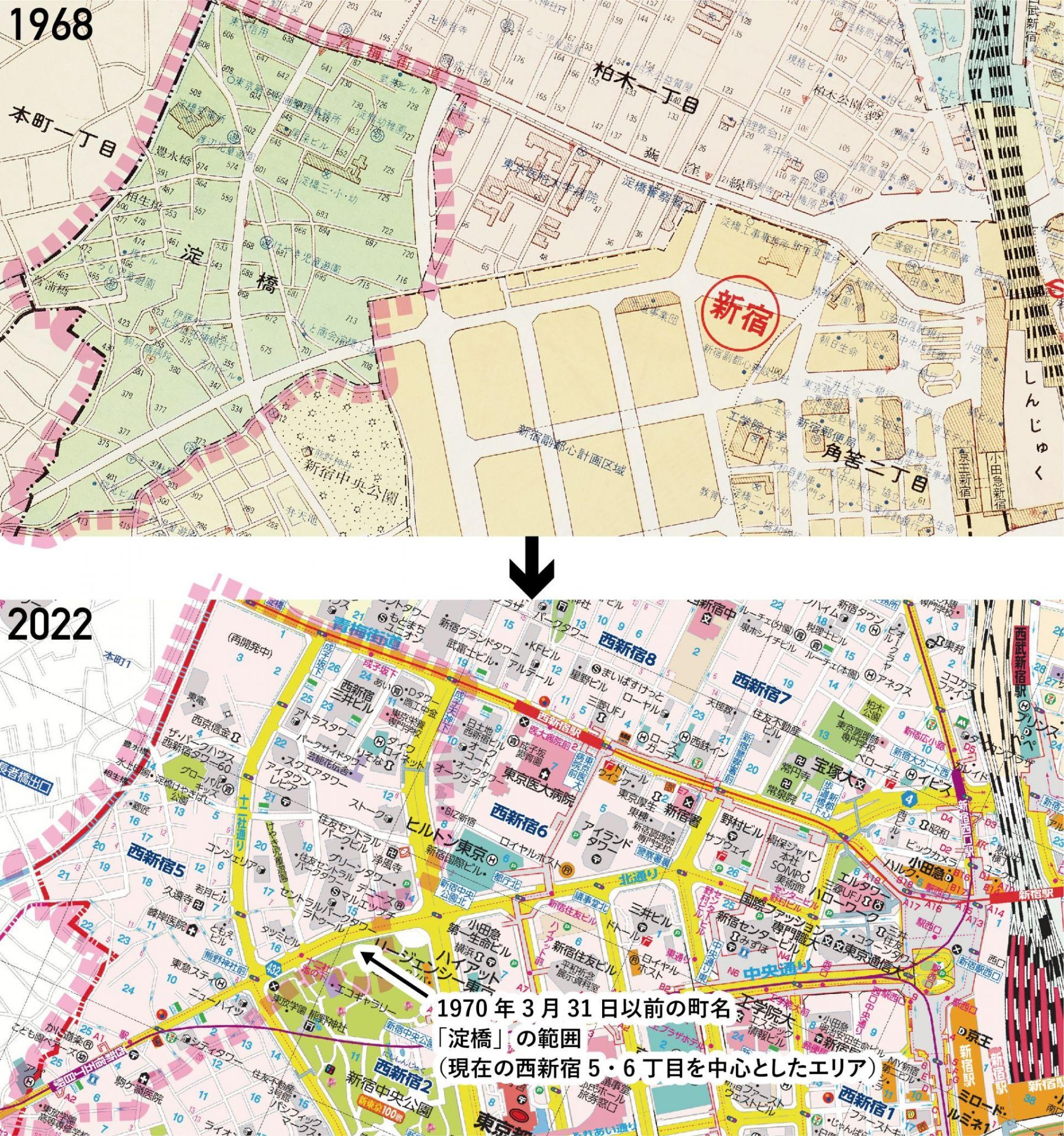

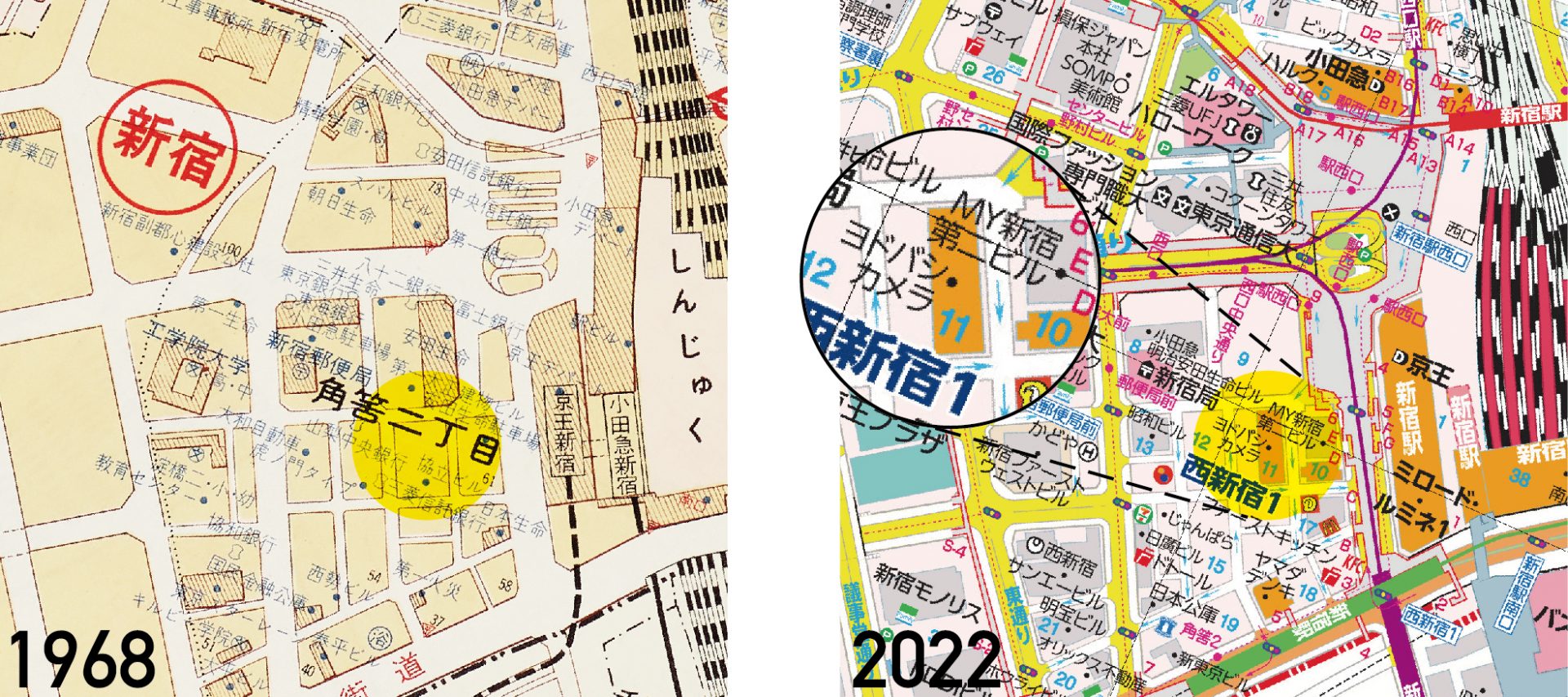

さて、さきほどの第一家電の時代の後に大手家電量販店となったのは、またしても新宿区に本社があるヨドバシカメラです。ちなみに、淀橋は新宿の地名です。1968年の地図を見ると、中野区の境に淀橋という地名がありますよね。

少年B:

青梅街道の南側ですね。変電所や小学校もある。

今和泉:

そう、元々は青梅街道にかかる橋が「淀橋」だったんです。地図にも名前が載っていますよね。新宿区になる前、このあたりは淀橋区でした。

少年B:

橋の名前が町名になり、区名になったんですね。大出世だ! それにしても角筈区や柏木区じゃなかったんですね。

今和泉:

旧町名の角筈や柏木のほうが広いし、人口も多そうで、新宿駅にも近いのに、なぜか区の端(中野区との区境)の淀橋の名前が勝ったんですよね。1932年に淀橋町、大久保町、戸塚町、落合町が東京市に編入し、淀橋区が発足しました。

新宿駅から高田馬場、下落合に中井あたりまで、けっこう広い範囲が淀橋区だったんですよ。

少年B:

そんなところまで淀橋の名前が……?

今和泉:

もし仮に「柏木区」だったら合併後も柏木区になってたんじゃないかと思いますね。

その後、1947年に淀橋区と四谷区・牛込区が合併し、新宿区が発足します。区名としての淀橋はここで消え、町名としての淀橋は1970年に消えますが、逆に今やヨドバシの名前が全国展開され、広がっている……とも言えます。

少年B:

まさかヨドバシカメラからそんな話になるとは……。じゃあ、新宿駅西口は淀橋区だったんですね。正しい位置に正しい名前があったんだ!

今和泉:

ヨドバシカメラは1960年に渋谷で前身となる会社が創業し、淀橋区時代は経験していませんが、1967年に新宿区淀橋で株式会社淀橋写真商会が設立されました。

少年B:

まさしく、1968年の地図の「淀橋」の区域なのかぁ。でも、地図には載ってませんね。

今和泉:

当時は地図に載せるまでもない、小さなカメラ屋さんだったんでしょうね。ところが、1975年には新宿駅前に新宿西口本店ができます。

西新宿駅ができるのが1996年なので、淀橋写真商会までは新宿駅から歩くかバスで行くしかなかった。地図に載らないような小さなカメラ屋さんに、そんなに人が押し寄せてたのか!? という。

今和泉:

そんなヨドバシカメラはいま、Amazonに次いで、日本第2位のインターネットショッピングサイトらしいですよ。私もよく使っています。

少年B:

この頃の新宿駅西口はどんな感じだったんですか?

今和泉:

まだ都庁ができていませんし、そこまでビジネス街ではなかったと思います。でも日本有数のターミナル駅ではあるし、百貨店もあるので、人はそこそこ来てたはずです。

西口のヨドバシカメラと、東口にカメラのさくらや、後からビックカメラが進出して置き換わり、今や東西にヨドバシとビックが大きな存在感を出しています……。

少年B:

栄枯盛衰、諸行無常って言葉が脳裏に浮かびますねぇ。

「都民ホール」とは?西新宿高層ビル群の変化

今和泉:

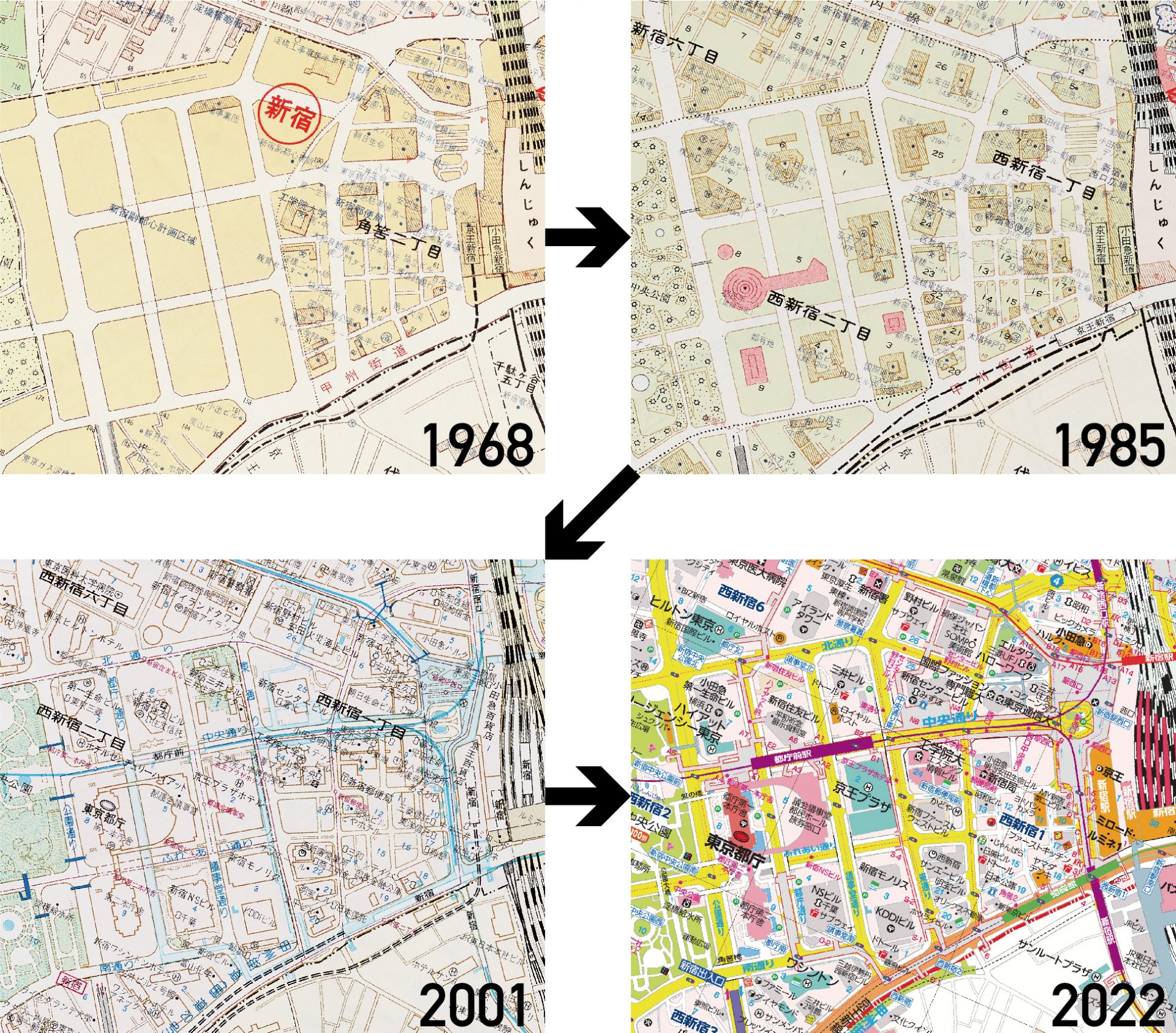

あと、新宿駅西口で忘れちゃいけない西新宿の高層ビル群の話をしておきましょうか。1968年の地図では新宿副都心計画区域になっています。

少年B:

ほとんどがらんどうですね。水道事業団だけが入ってます。

今和泉:

ここは淀橋浄水場の跡地でしたが、水道事業団はその関係でしょうね。この水道事業団は今はなくなって新宿三井ビルになっています。

少年B:

一方、1985年の地図では、謎の都民ホールができています。なんでしょう、これ。

今和泉:

今の都民ホールとは位置も形も違いますよね。丹下健三の設計案が選ばれたのは1986年ですが、その前にあった計画だったんでしょうか……? まったくわかりません。

少年B:

今和泉さんが困惑する都民ホール、マジで謎すぎますね……。そしてこれ、ここにあるはずの都庁が載ってないんですが。

今和泉:

都庁の移転場所が確定したのが85年9月で、この地図は4月の発行なので、その前だからですね。しかし、既にできた周辺のビルの高さが書いてあるのがおもしろいです。地図製作者の高層ビルの高さを伝えたい気持ちが伝わってきます。

今和泉:

もうひとつ、高層ビルの高さだけでなく形状やインパクトを伝えるものとして、以前「デジタル立体マップ」というのもありました。

少年B:

すご……!これはいつのものですか?

今和泉:

これは1999年のもので、デジタルとはいえCGを用いた表現の紙地図です。壮観ですよね。1997〜98年頃に登場した記憶がありますが、これを見たときはびっくりしましたよ。しかし、もう25年も前の話か……。

古い町名と印刷会社が残る牛込神楽坂

今和泉:

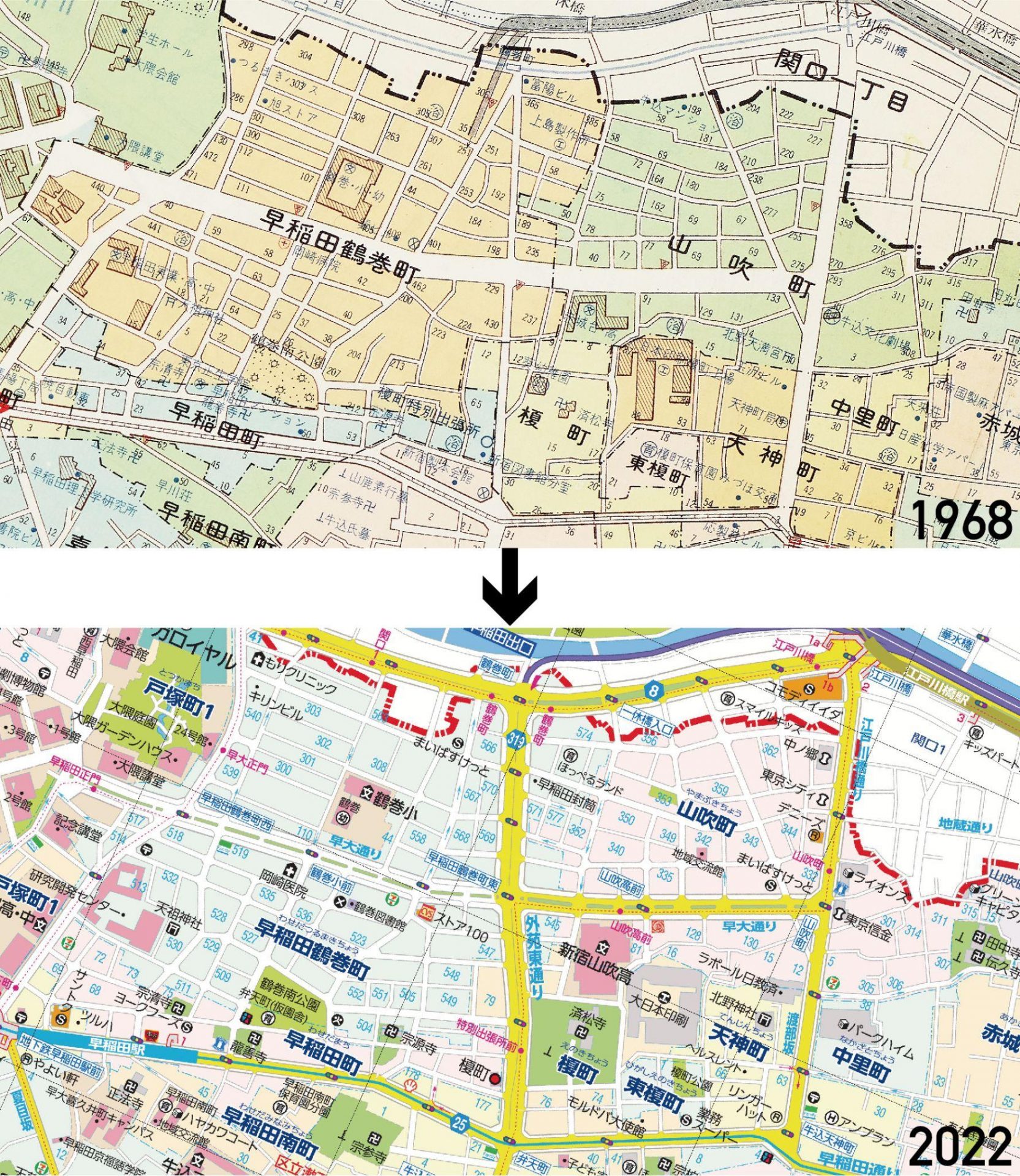

ちなみに、先ほど出てきた淀橋や角筈といった町名はなくなってますが、新宿区全域がそうと言う訳ではありません。

飯田橋・神楽坂・市ヶ谷付近(旧牛込区)の町名を、今の地図と比べてみてください。ほぼ残ってませんか?

少年B:

ほんとだ! 新小川町の丁目が消えてるぐらいで、ほぼそのままですね。

今和泉:

しかしよーく見てみると、町名・町域は変わっていないものの、小さい数字で書いてある番地は変わっています。しかし矢来町や早稲田鶴巻町、山吹町なんかは住居表示を実施しておらず、3桁の数字で書かれる地番が残っています。また、旧四谷区も元の町名がかなり残っています。

少年B:

淀橋はもちろん、角筈や十二社、柏木といった地名が消えた淀橋区とはぜんぜん違いますね。何が違うんでしょう。

今和泉:

淀橋区と牛込区・四谷区は東京市になったタイミングが違います。淀橋区は1932年に東京市に編入されますが、牛込区や四谷区は東京市ができた当初の1878年から東京市内の区でした。

少年B:

歴史が違うんだ。古くからのプライドなのかな?

今和泉:

でも、同じ東京市の初期メンバーでも、現在の千代田区や文京区は町名がガラッと変わってますからね。むしろ、東京都のど真ん中で住居表示をやらない、やってるところも町名を変えてない町がこんなに残っているのはここぐらいです。

少年B:

昔ながらの地名を楽しみたい人はこのあたりを散歩すると楽しそうですね。

今和泉:

そうですね。箪笥町とかなかなか残らないですよね。よくある町名変更だと「神楽坂○丁目」や「市ヶ谷○丁目」、あとは西早稲田があるから、こっちは「東早稲田○丁目」とかになりそうです。

少年B:

今後、住居表示を実施して町名が変わる可能性はないんですか?

今和泉:

今さらないと思いますよ。道路の拡幅や区画整理は済んでいるので、これから変わりようもないですし。

少年B:

このあたりの町は粘り強いですね。

今和泉:

あとは市ヶ谷駅周辺にも注目してみてください。市ヶ谷駅から江戸川橋駅にかけて、出版・印刷会社が多くありますね。

少年B:

これまでの連載では、なくなった工場の話が多かったけど、ここは今も残ってますね。なぜでしょう。

今和泉:

出版社は、著者や広告主が集まる東京に集中しています。あとは高度専門人材を雇えるか、みたいなところも大きいかもしれません。印刷会社はこうした出版業と、印刷を必要とする多くの企業が東京都心に集中していることで、都心にあるのだと思います。

印刷会社の工場ですが、行ってみると大きなオフィスビルの様相です。印刷業って紙で印刷しかしていないイメージがあるかもしれませんが、それは今や一部に過ぎません。

少年B:

そうなんだ!? わたしは前職が建築士なんですが、そういえば印刷会社が技術を生かしてプリント壁紙を作ってるなんて話も聞いたことがあります。

今和泉:

そうそう。あらゆるパッケージや壁紙も印刷で、印刷とは関係なさそうな交通系ICカードもこうした大手印刷会社がやDNPや凸版で作っているんですよ。今や総合メディア企業です。工場として、ただ印刷物を作るだけなら移転するんでしょうけど、現物を見ながらあらゆる企業との企画会議を重ねるなら、東京に会社があったほうがいい。IT企業が都心にあるのと同じ理由ですよね。

少年B:

なるほど……。

今和泉:

印刷会社の1、2、3位の会社が全部このあたりにあるんですよ。

少年B:

神田川沿いに。それはやっぱり、江戸川区と同じで、川沿いで水が豊富だからですか?

今和泉:

江戸川区の川沿いの工場は排水目的ですが、江戸時代は紙漉きにきれいな水が必要で、小さな川沿いにありました。今やもう取水は関係ありませんが、今も引き続き神田川沿いに集中しています。

新宿区の地図は、時代と世相を楽しめる

世界一の乗降客数を誇る、新宿駅がある新宿区。それだけに、街の変化も大胆です。駅の近くには、その当時に日本トップクラスだった会社があり、移り変わっていきます。

その一方で、市ヶ谷駅や飯田橋駅の周辺では、昔ながらの町名や歴史ある印刷会社、出版社がたくさん残っています。それぞれの時代や世相に思いを馳せながら、新宿区の古地図を見てみてはどうでしょうか。

今和泉さんの地図話はまだまだ続きます。

【好評発売中】MAPPLEアーカイブズ 昭和・平成 都市地図 新宿区 Kindle版

昭文社が刊行してきた都市地図には、道路や鉄道、河川など街の骨格となる情報はもちろん、町丁名や地番、学校・役場などの公共的施設から、住宅団地やアパート、スーパー・デパート、工場や倉庫などの民間施設まで豊富に掲載してきました。収録内容も時代とともに変化するなど、地図はその時々の景観や暮らしが垣間見える「街の記憶」でもあります。

この商品は昭和40年代以降に出版した大判の都市地図から、時代の変化がわかる4世代の地図を選出・複製し、どこでも手軽に利用できる電子書籍として編集・構成したものです。

銭湯や映画館、銀行や郵便ポストなど生活密着の情報から、住宅団地の整備、工場跡地の再開発まで、様々な街の様子や移り変わりを地図から読み解きつつ、昭和から平成に至る社会の変化と合わせて時間を辿ってみてはいかがでしょうか。

<商品の概要>

◆収録されている都市地図の刊行年 「1968年」「1985年」「2001年」「2014年」

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

1985年生まれのフリーライター。地図自体に造詣が深いわけではないが、地図を見ながら「こことここの間に道路ができたら便利だなぁ」などと妄想を膨らませるのが趣味のひとつ。(Twitter:@raira21)