更新日: 2022年3月29日

プログラミング教室でスクラッチを体験!子どもの習い事で注目が集まるワケを徹底取材

2020年度より、小学校から必修化となったプログラミング。

プログラミングと聞くとちょっと構えてしまう人もいるかもしれませんが、論理的思考力を育てる目的がメインであり、決してすぐにプログラマーとしての技術を培おう、というものではありません。

学校教育の現場では、スクラッチなど初心者向けの教材を使用して、段階的に学習できるのであまり心配する必要はありませんが、子どもにパソコンの操作を慣れさせておきたい、という人や、子どもがとっても興味を持っているからぜひ体験させたい!という人に向けた、スクラッチ体験レポートをご紹介いたします。

目次

プログラミング教材で人気のスクラッチ(Scratch)とは?

「スクラッチ(Scratch)」は低学年向けのプログラミング教材として、一番メジャーともいえるプログラミング言語です。スクラッチはマサチューセッツ工科大学(MIT)が開発。直観的な操作で子どもでも楽しく創造性を伸ばしつつ、プログラミングの入門的操作が体験できると、世界中から多くのユーザーに支持されています。

無料版を公式サイトからダウンロードすることもできるので、ご自宅でも体験することができます。https://scratch.mit.edu/download

同じくメジャーな「マインクラフト」と比べると、スクラッチは全

スクラッチでプログラミング体験をしてみました!

今回、大阪府吹田市のEXPOCITYにある「REDEE(レディー)」の協力を得て、プログラミング体験を取材させていただきました。「REDEE(レディー)」のご紹介はこの後の記事をご確認くださいね。

今回プログラミング体験をした一樹くんは小学校4年生。3歳上のお兄ちゃんの影響で、小さい頃からゲームは得意です。ふだんはタブレット操作が中心なので、キーボードは苦手の様子(実際にキーボードを操作するシーンはほとんどありませんでした)。初めてのプログラミング体験。ちょっと緊張しています。

「REDEE(レディー)」では、低学年の無料体験ではスクラッチを使用しますが、高学年ではマインクラフトを使用します。いずれもプログラムという指示を書いて自分が思ったとおりに機械を動かすことを目的としています。自分の書いたプログラムによってゲームの中で思いのまま操ることができると、子どもはとたんに大喜びです!

スクラッチでヒヨコを捕まえるゲームを作ろう①

さあ、さっそく実際にスクラッチを使ってプログラミング体験を始めます。今回のミッションは、

① ヒヨコに動きを与える

② ヒヨコを捕まえたら点数をゲットできる

③ 背景を自分で選ぶ

この3点を、講師の指導のもと完成させます。

体験は10組ほどが入るブースで行われました

慣れない空間でちょっと緊張気味の子どもたち。パソコンを初めて触る子どもも保護者と一緒にするので安心です。

最初はブロックパレット(左のブロック)から、必要な項目を選んで、スプリクトエリア(中央のブロック)にドラッグアンドドロップする操作から始まります。

できていない子がいないか、回ってチェックしてくれるので安心

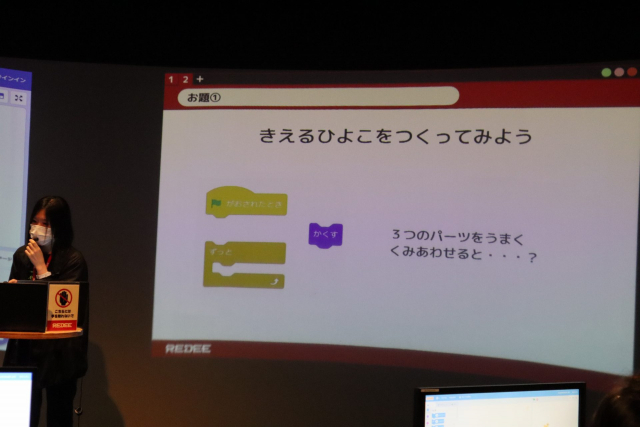

「かくす」や「ひょうじする」のパーツを組み合わせるとヒヨコが点滅するようになるので、まずはパーツを探します。

前面のモニターで課題が大きく表示されます

必要なパーツがそろったら順番に並べます。凹凸に沿って並べるので、感覚的に子供でも操作できます。

これがすでにビジュアルプログラミングになっています!

順番に並べたら「1びょうまつ」の「1」を好きな数字に変えます。より小さな数字にするとヒヨコの点滅が速くなります。

スクラッチでヒヨコを捕まえるゲームを作ろう②

ヒヨコが点滅するようになったら、次はステージ(右上の枠)のヒヨコが動き回るようにします。

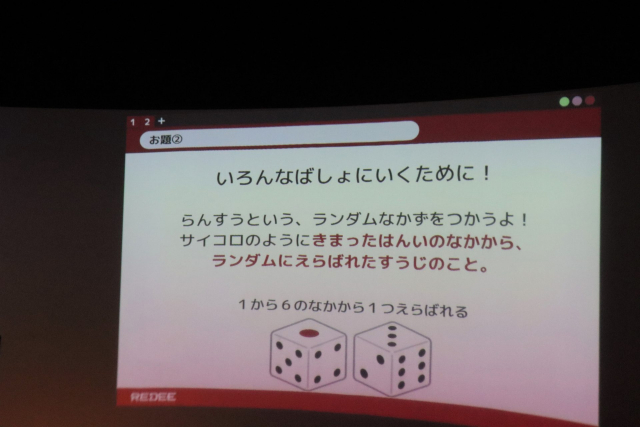

「らんすう」とは「乱数」のこと。不規則かつ同じ確率で現れる数字の列を意味します

「乱数」と「座標」を用いてヒヨコが動くようにプログラミングする行程を、やはり感覚的なアプローチで講師が順を追って説明してくれます。

「ざひょう」はマインクラフトでもおなじみの単語で、すでに知っている子ども数名いました

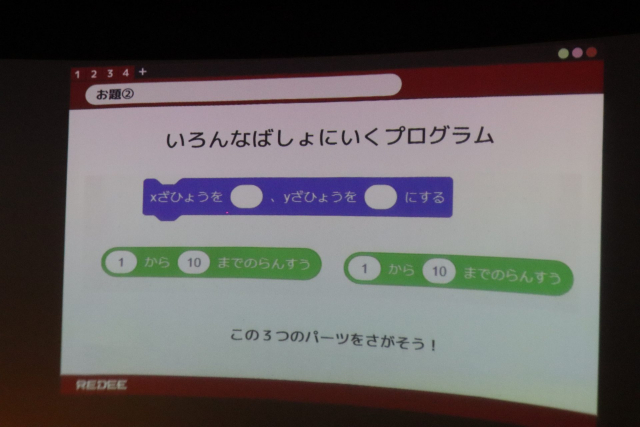

ブロックパレットの中から、この3つのパーツを探します

ブロックパレットの中から3つのパーツを選び、先ほど組み合わせたパーツに合体させます。

さすがデジタルネイティブ。反応が速い…

このままだと、ヒヨコは少しの範囲しか動きません。「らんすう」を100など好きな数字に変えてみます。

当然ながら子どもたちは「200000000000000000」など不可解な数を入れます

ヒヨコがタテヨコに動くようになりました!何となくですが、世の中にはプラスとマイナスの世界があるということも子どもたちは漠然と知ることができました。

スクラッチでヒヨコを捕まえるゲームを作ろう③

さて、ここまで来たらあともう一歩!ヒヨコを捕まえる=得点をゲット、の操作をします。

子どもたちも集中を切らさず、講師の話を聞いています

スクリプトエリアの「へんすうをつくる」を選んで「スコア」と入力(大人が手伝います)し、ヒヨコを捕まえたらもらえるポイントを自分で設定します。

「SUKOA」はさすがに子どもでは入力できないので大人が手伝います

必要なパーツを4つ選びます。このパーツを選ぶ作業は子供たちにとって、すでにお手の物です。「かくす」パーツはヒヨコが1回の表示で1回しか捕まえられない、という指示になります。つまり連打して大量得点はゲットできない仕組みにします。

ブロックが色分けされていて(それぞれに定義がある)感覚的にわかるのもスクラッチの特色となっています

パーツを選んだら、組み立てる、この繰り返しをします。慣れてきたら応用でいろんな指示を作ることができそうです。

スコアの数値も自由。1回捕まえたら1000点!?

スクラッチでヒヨコを捕まえるゲームを作ろう④

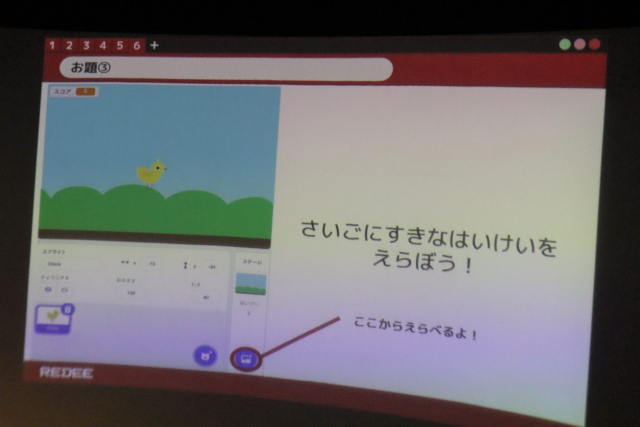

ヒヨコの速さを変え、スコアを付けられるようになったら、最後に背景を選びます。

子どもたちの大好きな瞬間到来!

たくさんある種類の中から、背景を一つ選びます。サッカーをしている一樹くんは、なぜかフィールドではなく、花をチョイスしていました。

それぞれに個性が出ておもいしろい瞬間です

さあ人生初、自分で作ったゲームの完成です。ヒヨコの動きが俊敏すぎて、なかなか捕まえることができません。「1びょうまつ」の数字をどう変えたら捕まえやすくなるのか…そこを論理的に考える、この繰り返しのプロセスが大事なのですね。

同じ仕組みで一樹くんの大好きなインベーダーゲームも作ることができる!とのことで、さっそく自宅でチャレンジしてみようと思いました。

自分でもゲームが作れる!かもしれないと思った瞬間でした

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

昭文社旅行ガイドブック編集部にて編集歴約20年。関西在住の編集者。アウトドア、サブカル(特に漫画はジャンル問わず!)、文学、映画、雑学、オカルト、なんにでも興味津々。旅行・おでかけネタを中心にミックスカルチャーな情報を発信します。