更新日: 2024年2月13日

奈良【西の京エリア】で人気! おすすめの観光スポット

2つの世界遺産の周辺は、落ち着いた雰囲気の住宅街。古都の風情を満喫しながら、見どころをのんびりめぐろう。

目次

【奈良・西の京エリア×観光】伝統を受け継いだ職人の技が集合「がんこ一徹長屋」

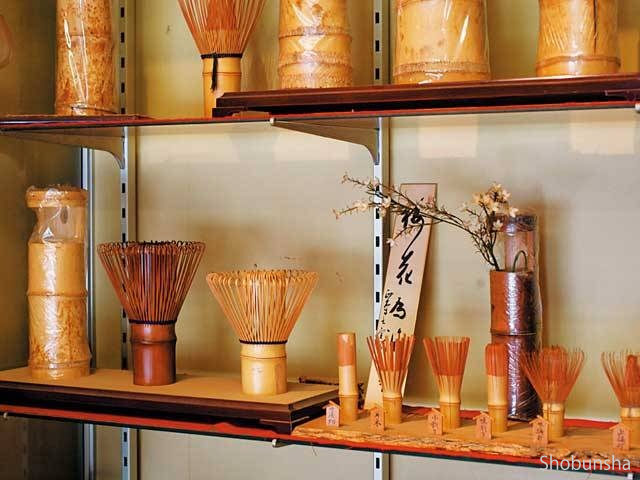

西の京は昔からさまざまな技術を身につけた匠工たちが住んでいたと伝えられる。がんこ一徹長屋では、茶筅、一刀彫、漆器、赤膚焼、奈良筆、ならくみひもなど、大和の伝統工芸の技を磨く職人たち、6人の仕事ぶりを見ることができる。墨の資料館も併設。

磨き抜かれた職人の技を間近で見学しよう

各工房で展示販売をしている。体験もあり(要予約)

墨の資料館

戦前から現代までの墨や、著名作家の書、水墨画、版画などの作品を展示。鎌倉時代に作られたという奈良墨の歴史や製法も学べる。敷地内に墨の販売コーナーも設置している。

がんこ一徹長屋

- 住所

- 奈良県奈良市西ノ京町215-1

- 交通

- 近鉄橿原線西ノ京駅から徒歩5分

- 営業期間

- 9~翌7月

- 営業時間

- 10:00~16:30(閉館17:00)

- 休業日

- 期間中月曜、祝日の場合は翌日休(12月29日~翌1月5日休)

- 料金

- 無料

【奈良・西の京エリア×観光】全国から参拝者が訪れる「大安寺」

開基は聖徳太子と伝えられる古刹で南都七大寺のひとつ。ガン封じの寺として有名。本尊の十一面観音は多くの人が参拝する秘仏で、秋に特別公開される。

十一面観音の特別公開は10月1日〜11月30日、馬頭観音立像は3月1〜31日

大安寺

- 住所

- 奈良県奈良市大安寺2丁目18-1

- 交通

- 近鉄奈良線近鉄奈良駅から奈良交通大安寺方面行きバスで10分、大安寺下車、徒歩10分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:00(閉門17:00)

- 休業日

- 無休(12月31日休)

- 料金

- 拝観料(本堂・収蔵庫)=大人400円、高校生300円、中学生200円、小学生100円/秘仏特別開扉時期拝観料(3・10・11月)=大人500円、高校生400円、中学生300円、小学生200円/(30名以上の団体は1割引)

【奈良・西の京エリア×観光】大仏殿造営時の”試みのお堂”「喜光寺」

養老5(721)年に行基が開創した古刹だが、現在の本堂は室町時代に再建されたもの。行基が東大寺造営の際に、本堂を参考にしたという伝承から、“試みの大仏殿”と呼ばれる。行基終焉の地としても知られており、夏期(6月中旬〜8月上旬)には境内を覆い尽くす約70種類250鉢を超える蓮の花が楽しめる。

東大寺大仏殿の建立に尽力した行基と蓮の寺として知られる

弁天堂の池には睡蓮が咲く

【重文】

阿弥陀如来坐像(あみだにょらいざぞう)

平安時代に造られた本尊、木彫の仏。顔の表情は静かで穏やか、肩から胸にかけての衣文の線は流麗で、彫りはやや浅く、それがかえって阿弥陀如来の慈悲深さを感じさせる。

喜光寺

- 住所

- 奈良県奈良市菅原町508

- 交通

- 近鉄橿原線尼ヶ辻駅から徒歩10分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:30(閉門)、7月の土・日曜は7:00~

- 休業日

- 無休

- 料金

- 拝観料=大人500円、小・中学生300円/(障がい者手帳持参で割引あり)

【奈良・西の京エリア×観光】日本最古の天満宮「菅原天満宮」

菅原家の発祥地に氏神社として創建されたと伝えられ、天穂日命、野見宿祢命、菅原道真公の三神を祀る。神社の東100mには道真公の産湯をとったという池があり、道真公生誕の地として崇敬されている。また、境内には臥牛や筆塚など道真公にゆかりのあるものが多い。試験合格の祈願はもとより、文筆向上を願う人のお参りも多い。

2月上旬〜3月上旬頃には盆梅展が開催される

菅原天満宮

- 住所

- 奈良県奈良市菅原町518

- 交通

- 近鉄橿原線尼ヶ辻駅から徒歩10分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由(盆梅展開催時は9:00~16:00)

- 休業日

- 無休

- 料金

- 盆梅展開催時の観梅料=500円/

【奈良・西の京エリア×観光】薬師寺を守護する神社「薬師寺休ヶ岡八幡宮」

薬師寺の南大門の南に位置する、薬師寺を守護する神社。寛平年間(889~898)に大分県宇佐から現在地に勧請された。現在の社殿は慶長8(1603)年の建物。社殿は全体に西に面し、本殿・脇殿とも小高い石積みの壇上に建つ。僧形八幡神、神功皇后、仲津姫命の三神を祀る。三神像は奈良国立博物館に寄託。

中世に始まった祭祀集団、宮座の伝統が受け継がれている

JR奈良・新大宮の新着記事

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

【筆者】jigen

SNS

まっぷるの奈良、山陰地方を担当。担当エリア以外にもオモシロネタを発信します!