更新日: 2024年2月12日

福井【鯖街道・熊川宿】かつての宿場町を観光! おすすめスポット!

若狭の海の幸を京都へと運んだ鯖街道の宿場町として栄えた熊川宿。宿場町の面影を残す街並を巡り、その歴史を訪ねながら、名物のくずを使った甘味をたっぷり堪能しよう!

目次

【福井・鯖街道&熊川宿】アクセス

【鉄道・バス】

JR上中駅

⇩ 西日本JRバス 9分

若狭熊川

【車】

舞鶴若狭自動車道小浜IC

⇩ 14㎞ 20分

熊川宿

熊川宿は、天正17(1589)年、豊臣秀吉に重用され、若狭の領主となった浅野長政によって造られた宿場町。江戸時代には、近江(現在の滋賀県)との国境に接する宿場として大いに繁栄をみせた。街道に面して多様な形式の建物が建ち並んだ街並は、現在、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、古い建物を再利用した資料館や喫茶店が点在している。

鯖街道って何?

18世紀後半、若狭から京都へ向けて大量に鯖が運ばれるようになると、そのルートは「鯖の道」、そして「鯖街道」と称されるようになった。その様子を与謝蕪村も、「夏山や 通ひなれたる 若狭人」と歌に詠んでいる。

2つの駐車場を上手に利用しよう

駐車場は宿場の西端と東端に設けられているので、目的に応じて使い分けたい。とくに東端は道の駅なので、基点にも使えて便利だ。

【福井・鯖街道&熊川宿×観光】熊川宿の魅力がまとまった便利なスポット!「道の駅 若狭熊川宿」

熊川宿の玄関口であり、観光拠点としても活躍。鯖街道の歴史を漫画で紹介するミュージアムや、物産店、食堂などがある。

国道303号沿いに駐車場があるので利用しやすい

オリジナル鯖寿司は食堂では3貫750円、売店では1本2500円

熊川いっぷく時代村

毎年10月開催のイベント

山車巡行や人力車、ブリキの金魚レースなどを実施。飴細工の屋台も並ぶ人気のイベント。

いつもは静かな宿場が、この日は人と熱気であふれかえる

熊川いっぷく時代村

- 住所

- 福井県三方上中郡若狭町熊川熊川宿

- 交通

- JR小浜線上中駅からJRバス近江今津駅行きで9分、若狭熊川下車すぐ

- 営業期間

- 10月上旬

- 営業時間

- 9:00~16:00

- 休業日

- 情報なし

- 料金

- 要問合せ

道の駅 若狭熊川宿

- 住所

- 福井県三方上中郡若狭町熊川11-1-1

- 交通

- 舞鶴若狭自動車道若狭上中ICから県道22号・218号、国道303号を高島方面へ車で10km

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 物産館は9:00~18:00、12~翌2月は9:30~17:30、お食事処四季彩館は10:00~17:30(閉店18:00)、12~翌2月は~17:00(閉店17:30)

- 休業日

- 木曜、年末年始、繁忙期は要確認

- 料金

- 鯖寿司=2500円(10切)/焼鯖寿司=1100円(8切)/くず羊かん=650円(1箱)/くず湯=330円~(1袋)/

【福井・鯖街道&熊川宿×観光】昔と変わらぬ場所で旅人たちの往来を見守る「熊川番所」

若狭と近江の国境に設置されていた番所の一部を復元改修。当時と同じ場所に残された番所建築は非常に珍しい。

切妻、桟瓦葺の番所建築を当時の姿のまま復元

語り部ガイド

地元を知る語り部ならではの、熊川宿のディープな歴史が聞ける。詳細は若狭町観光交流室({4554}0770-45-9111)へ。

料金は語り部1人あたり1000円(交通費)、要予約

熊川番所

- 住所

- 福井県三方上中郡若狭町熊川18-2

- 交通

- JR小浜線上中駅から西日本JRバス近江今津駅行きで10分、橘町下車すぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 10:00~16:00(時期により異なる、要問合せ)

- 休業日

- 火・水・金曜、祝日の場合は開館(冬期は臨時休あり、年末年始休)

- 料金

- 大人50円、中学生以下無料(団体20名以上は2割引)

【福井・鯖街道&熊川宿×観光】スイーツからうどんまでくずメニューが大充実!「葛と鯖寿しの店 まる志ん」

築約180年で現在も住まいとしての古民家を改装した店内は、どこか懐しい心落ち着く空間。その中で、できたてならではのくず本来の粘りと透明感のある、本くずを使った甘味が味わえる。

注文を聞いてから作られる、名物の葛きり800円

くずもちにくずソフトを合わせた、葛もちパフェ700円

麺にくずを練り込んだ、「ざる葛うどん」800円は食感が絶妙

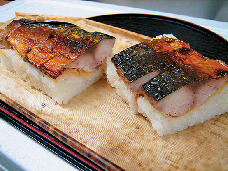

香ばしい焼き鯖寿し3000円〜

国産生鯖を手作りで仕上げた〆鯖と福井県産コシヒカリを使用した鯖寿司だ。1本3000円〜

熊川くず

清涼な水と冬の厳しい寒さによって生み出された、良質な「熊川くず」は、日本3大くずのひとつに数えられる。

滋養に富み、独特の香り、風味と粘りで人気が高い

葛と鯖寿しの店 まる志ん

- 住所

- 福井県三方上中郡若狭町熊川39-11-1

- 交通

- JR小浜線上中駅から西日本JRバス近江今津駅行きで9分、若狭熊川下車すぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 10:00~16:00

- 休業日

- 水曜(盆時期は振替休あり、年始休)

- 料金

- 葛きり=800円/葛もちパフェ=700円/おろし生姜葛うどん=900円/鯖寿し(1本)=3000円/焼き鯖寿し(1本)=3000円/

【福井・鯖街道&熊川宿×観光】熊川宿の歴史と情緒を刻んだ町家建築「旧逸見勘兵衛家住宅」

江戸時代末期の建築といわれ、主屋と文庫蔵からなる。伊藤忠商事2代目社長・伊藤竹之助の生家としても有名。

中条橋のたもとにある建物は町の文化財にも指定

くずようかんは2個260円(3月下旬〜12月中旬販売)

用水路

「前川」とも「熊川用水」とも呼ばれる用水路は、宿場の景観に欠かせない設備。今もなお使用され、町を潤している。

川から取り入れた清涼な水が流れる

熊川いっぷく時代村のブリキの金魚レース

旧逸見勘兵衛家住宅

- 住所

- 福井県三方上中郡若狭町熊川30-3-1

- 交通

- JR小浜線上中駅から西日本JRバス近江今津駅行きで9分、若狭熊川下車すぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 勘兵衛茶屋は10:30~16:30、時期により異なる、要確認

- 休業日

- 勘兵衛茶屋は月~金曜、祝日の場合は営業(年末年始休、冬期は臨時休あり)

- 料金

- 入館料(一般公開無し、勘兵衛茶屋営業日は入場可)=大人100円/くずようかん=260円(2個、3月下旬~12月中旬販売)/

【福井・鯖街道&熊川宿×観光】体験教室や作品展示など行える「熊川宿体験交流施設 与七」

利用者の申請によって様々な展示や体験活動が開催できる(事前申請要)。また、休憩スペースやトイレがあるので、ひと息つくのにぴったり。

趣ある建物で、さまざまな文化に触れよう

熊川宿体験交流施設 与七

- 住所

- 福井県三方上中郡若狭町熊川36-1

- 交通

- JR小浜線上中駅から西日本JRバス近江今津駅行きで10分、下新町下車すぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~17:00(変更の場合あり)

- 休業日

- 無休(年末年始休)

- 料金

- 要問合せ(イベントや体験活動を開催する場合は使用料が必要)

【福井・鯖街道&熊川宿×観光】宿場の歴史を多彩な資料や展示で紹介「若狭鯖街道熊川宿資料館 宿場館」

かつての熊川村役場だった建物を改修した資料館で、熊川くずの製造や鯖街道関係の資料、民具などを展示。

昭和15(1940)年に建てられたノスタルジックな建物

当時の暮らしをリアルに再現した人形も

若狭鯖街道熊川宿資料館 宿場館

- 住所

- 福井県三方上中郡若狭町熊川30-4-2

- 交通

- JR小浜線上中駅から西日本JRバス近江今津駅行きで9分、若狭熊川下車すぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:00(閉館17:00、時期により異なる)

- 休業日

- 月曜、祝日の場合は翌日休(年末年始休、冬期は臨時休あり)

- 料金

- 入館料=大人(高校生以上)200円、中学生以下無料/(20名以上の団体は2割引)

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

【筆者】まっぷるマガジン編集部

SNS

観光情報を観光地ごとに紹介する雑誌スタイルの旅行ガイドブック「まっぷるマガジン」。その取材スタッフや編集者が足で集めた「遊ぶ」「食べる」「買う」「見る」「泊る」のおすすめ情報をご紹介しています。