伊豆諸島・小笠原

伊豆諸島・小笠原のおすすめの観光スポット

ガイドブック編集部が厳選した伊豆諸島・小笠原のおすすめの観光・旅行スポットをご紹介します。くさやを包み込んだパンやたっぷりサイズのサンドイッチ「ブーランジェリー」、大自然のパワーを感じる「恋ヶ奧の大杉」、「STARFISH AND COFFEE」など情報満載。

伊豆諸島・小笠原の魅力・見どころ

太平洋に浮かぶマリンレジャーと満天の星が魅力の島々

太平洋上、南北約1200キロメートルに渡って点在する島々。火山によって形成され、今も活動中の火山がある。そのため温泉の恵みがある島が多く、野趣あふれる露天風呂も楽しめる。美しい海はマリンレジャーに最適で、釣りやダイビング、シュノーケリングのほか、イルカやクジラなどのウォッチングも盛んだ。伊豆諸島には最大の島である大島を筆頭に、ビーチが魅力の新島や温泉が楽しみな式根島、独特の文化が残る八丈島がある。東京から船で24時間の距離にあり、手つかずの自然が残る小笠原諸島は世界遺産に登録されている。

- スポット:262 件

- 記事:6 件

伊豆諸島・小笠原のおすすめエリア

伊豆諸島・小笠原のおすすめスポット

1~20 件を表示 / 全 262 件

ブーランジェリー

くさやを包み込んだパンやたっぷりサイズのサンドイッチ

手づくりのパンやケーキなどを販売しているお店。くさやを包み込んだパン、たっぷりサイズのサンドイッチなどもあり、ドライブのお供にぴったり。小腹が減ったら立ち寄って。

ブーランジェリー

- 住所

- 東京都八丈町三根1687

- 交通

- 底土港から徒歩20分

- 料金

- エクレア=310円/アンパン=130円/ショートケーキ=360円/カツサンド=230円/くさやパン=330円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 7:30~23:00

MARUHI

店頭に並んだぎょさんが目を引く

お土産から日用品まで揃う。店頭に並んだぎょさんが目印。飾りの付いたオリジナルぎょさんもある。

MARUHI

- 住所

- 東京都小笠原村父島東町

- 交通

- 二見港から徒歩5分

- 料金

- 小笠原の塩=540円/薬膳島辣油=840円/貝がら付きぎょさん=各1050円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:00~18:00

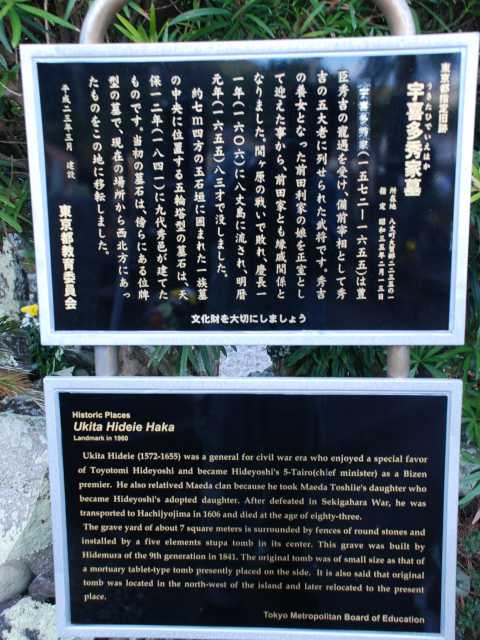

宇喜多秀家の墓

関ヶ原の戦いに敗れ、配流された宇喜多秀家の墓

豊臣家5大老のひとり、宇喜多秀家が埋葬されている。彼は慶長11(1606)年、33歳の若さで主従13人とともに流罪になった流人第一号。在島50年、83歳でその人生を終える。

千波地層切断面

巨大な地層が目の前に

千波から間伏に至る道路建設の際にあらわれた長さ約1kmに渡って続く一大地層。火山灰と軽石が織りなす見事な縞模様は、別名バームクーヘンとも呼ばれている。

千波地層切断面

- 住所

- 東京都大島町野増エンシュウアイノウ

- 交通

- 元町港から大島バス波浮港経由大島町陸上競技場行きで15分、地層切断面下車すぐ

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 情報なし

ichimine

大島の牛乳と卵で作ったプリン

岡田港からすぐのところにあるお土産店。店内の一角に手作りのプリンが並ぶ。価格も手頃なのでぜひ立ち寄って。

ichimine

- 住所

- 東京都大島町岡田5

- 交通

- 元町港から大島バス大島公園行きで18分、岡田港前下車すぐ

- 料金

- 大島こだわりプリン=180円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~17:00

末吉温泉・みはらしの湯

満天の星を見ながらの露天風呂も楽しめる

海、空、風と八丈の素晴らしさを実感できる眺望の露天風呂や展望風呂が魅力の温泉。泉質はナトリウム塩化物強塩泉。座敷もあるので湯上り後もくつろげる。露天風呂は男女日替わり利用だ。

末吉温泉・みはらしの湯

- 住所

- 東京都八丈町末吉581-1

- 交通

- 八丈島空港からタクシーで30分

- 料金

- 入浴料=大人500円、小学生200円/入浴料(1日フリーパス)=大人600円、小学生200円/ (回数券12枚綴大人5000円、小学生2000円、高齢者(70歳以上の八丈町民のみ)は小学生料金で利用可、八丈町民の障がい者は町に申請後許可証がおりれば無料)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 10:30~21:00(閉館21:30)

ガラス工房TARA

グラスやガラスのオブジェを販売

ガラス工房TARAのショップ。夕方から開店し、オリジナルのグラスやガラスのオブジェを販売している。小笠原の海を思わせる青いグラスが人気。

ガラス工房TARA

- 住所

- 東京都小笠原村父島東町なぎ屋 1階

- 交通

- 二見港から徒歩10分

- 料金

- イルカグラス=1944円/イルカ置物=2160円/

- 営業期間

- おがさわら丸入港時のみ

- 営業時間

- 15:30~18:30

えびすや土産店

出来上がるまで3日間、離島の職人が作る牛乳煎餅

昭和30(1955)年に創業し、伊豆大島の特産品「牛乳煎餅」を3代目の職人が手焼きにこだわり製造販売。各種お土産品ほか、ハンドメイド雑貨やアクセサリー等を多数そろえる。

えびすや土産店

- 住所

- 東京都大島町元町1丁目17-1

- 交通

- 元町港からすぐ

- 料金

- 牛乳煎餅(手焼き)=600円(6枚入)、1600円(16枚入)、3000円(6枚入)/明日葉羊羹タバカン(キョンが目印)=350円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~17:00

波食波食

アイデア勝負の居酒屋メニューが揃う

創作メニューや定食など50種類以上のメニューが揃う居酒屋。気取らず1杯飲みたいときに便利。生パッションハイは、レモンの10倍のビタミンCで焼けた肌にうれしい。

波食波食

- 住所

- 東京都小笠原村父島東町

- 交通

- 二見港から徒歩7分

- 料金

- ペペロンチーノ風焼きそば=800円/刺身定食=1250円/ガーリックポーク定食=1000円/島魚のぶっかけ丼=1250円/生パッションハイ=850円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 11:30~13:30(閉店)、17:30~21:00(閉店)

TOMATON

出港日と入港日のみの島ドーナツが人気

自家製ジャムや焼菓子の販売。昔ながらの丸い島ドーナツが大人気。小笠原ならではの素材を生かした品々を提供する店。

TOMATON

- 住所

- 東京都小笠原村父島西町

- 交通

- 二見港から徒歩10分

- 料金

- 島ドーナツ(プレーン・レーズン入)=95円/季節のジャム=360円~/とうがらしクッキー=325円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:30~18:00

御代ヶ池

御蔵島の自然が残る獣道を通った森にある。入山にはガイドが必要

島の中央にそびえる御山の山頂近く、ツゲやクワ、シイなどの原生林にある火口湖。池には原種のコイが生息し、原始の森に水をたたえる池は新東京百景のひとつ。入山にはガイドが必要。

小笠原母島観光協会

宿や店、ガイドの紹介、物産などの観光情報を提供

沖港船客待合所内にあって観光情報を提供する。また乳房山と小富士の登頂記念証(事前申請)の受付を行っている。建物横には2頭のザトウクジラの像があるので、訪れた際は見てみよう。

小笠原母島観光協会

- 住所

- 東京都小笠原村母島元地

- 交通

- 沖港からすぐ

- 料金

- メグロのピンバッジ=480円/メグロキューピュー=780円/I Love hahajima缶バッチ=200円(白)、250円(キラキラ)/乳房山登頂記念証=300円/小富士登頂記念証=300円/書籍=1080円~/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:00~12:00(閉館)、13:00~17:00(閉館)

民芸あき 空港店

黄八丈をはじめ、島の民芸品を扱う

黄八丈をはじめ、島の民芸品を扱う民芸あきの空港店。黄八丈のアイテムは、コンパクトケースや小銭入れなど本店に引けを取らない充実ぶり。自分におみやげを買い忘れたときにも。

民芸あき 空港店

- 住所

- 東京都八丈町大賀郷2839-2

- 交通

- 八丈島空港内

- 料金

- パッションフルーツジャム=540円/八丈銘菓牛乳饅頭=540円(4個入)/八丈島限定チョコレート=378円/あしたばうどん=756円/八丈ぱっしょんふるーつ梅酒=1512円(300ml)/パッションフルーツドリンク=1404円/あしたばうどん=756円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:00~17:15

八丈服部屋敷

船奉行だった服部家の屋敷跡には樹齢700年のソテツも現存

旧幕時代の船奉行だった服部家の屋敷跡。流人・近藤富蔵の築いた玉石垣に囲まれ、庭には樹齢700年といわれるソテツも現存する。館内には服部家ゆかりの器や道具類を展示している。

八丈服部屋敷

- 住所

- 東京都八丈町樫立2010

- 交通

- 八丈島空港からタクシーで20分

- 料金

- 入館料=無料/樫立踊り・八丈太鼓観覧料=350円/ (15名以上の団体は250円)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:00~15:00(閉館)

長久寺

室町時代建立という日蓮宗下田本願寺の末寺

僧日想が1505(永正2)年に建立した日蓮宗下田本願寺の末寺。島民の菩提寺でもあり、明治10年代には教育の学び舎として利用された。境内には松の大木あり。

すし処 銀八

島ずしを楽しめる

島ならではの島ずしと、ネタの豊富な江戸前ずしの店。シャリは赤酢の江戸前と島の甘めの2種を用意する。冬場にはふぐ料理も全国の地酒とともに味わえる。水着での来店は不可。

すし処 銀八

- 住所

- 東京都八丈町大賀郷2521

- 交通

- 八丈島空港からタクシーで5分

- 料金

- 島寿司と江戸前寿司のセット=2700円/島ずし=2200円/江戸前にぎり=2200円~/銀八ちらし=3500円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 12:00~13:30(閉店14:00)、17:00~20:30(閉店21:00、要予約)

聖ジョージ教会

米国統治時代に建てられた父島の唯一の教会

米国統治時代に建てられた父島唯一の教会。この教会では結婚式も挙げることができる。挙式は約30分、平服可。予約(詳細)は、式の3カ月前までに電話か手紙で連絡を。