更新日: 2024年6月18日

大阪でお参りしたい神社6選 ~神話や地域を守る神さまにご挨拶~

大阪の神社といえば、どこを思い浮かべますか?

各地域でさまざまな祭りが催される大阪には、由緒ある神社がたくさんあります。

今回は大阪の神社のなかで、廃藩置県令が出される前の国ごとの最高の社とされた一宮と、それに匹敵する長い歴史をもつ古社をご紹介します。

どの神社も神話の神さまが祀られていて、その神さまと地域ににまつわるいい伝えが残されています。

今回ご紹介する大阪の神社はどこも広い境内をもつ神社です。時間をかけて木々の中を散策し、すがすがしい神気を感じてみましょう。

大阪でお参りしたい神社:一宮

一宮ってどんな神社?

一宮ができたのは延喜式(えんぎしき)と同じころ、あるいは少しあとだといわれています。延喜式とは平安時代の法令集。その中に延喜式神名帳があり、国家が定めた神社が記載されています。

延喜式神名帳に記載された神社は国家が定めた重要な神社でしたが、そのなかでも一宮は、当時の国割で、その国で人々にもっとも崇敬された神社という位置づけでした。国司(今でいう知事にあたる)は赴任後、最初に一宮に参拝し、五穀豊穣を祈願するのが習わしでした。

平安時代以降の国割は、今の47都道府県とずいぶん違います。たとえば、大阪府なら、摂津国、河内国、和泉国の3つの国があり、その国の中で一宮、二宮、三宮がありました。いまでも愛知県の一宮市、神戸の三ノ宮などにその名残を見ることができます。

国割は、平安時代から江戸時代まで66や68などでしたが、さらに細かく分かれて一宮と称された神社があり、国の数は多くなっています。

それでは、大阪の一宮を訪ねてみましょう。

大阪の神社 一宮編①:住吉大社(大阪市住吉区) ~摂津国の一宮・大阪市以北~兵庫県南東部~

住吉大社(すみよしたいしゃ)は、大阪の神社のなかでももっとも有名な神社のひとつで、全国に2300社余りあ住吉神社の総本社。現在の大阪府の大阪市以北および兵庫県南東部にあたる摂津国の一宮として、初詣の参拝者は三が日で約230万人に及び、今も大阪の人々の信仰を集めています。

大阪湾のほど近くに位置する住吉大社のご祭神は、伊弉諾尊が禊払いを行っている際に海中から出現したといわれる住吉大神(底筒男命・中筒男命・表筒男命の三神)と、住吉大社の鎮斎(神を降ろされた)の神功皇后です。

また、ご祭神の住吉大神が海から出現したことから、「航海安全の神」「禊の神」など海にまつわる神さまが祀られています。このほか「農耕・産業の神」「和歌の神」「弓の神」「相撲の神」など、さまざまな神さまが祀らており、家内安全・商売繁昌などの諸願成就に多くの人が訪れます。

木々が茂る社のなかに朱色が映える反橋

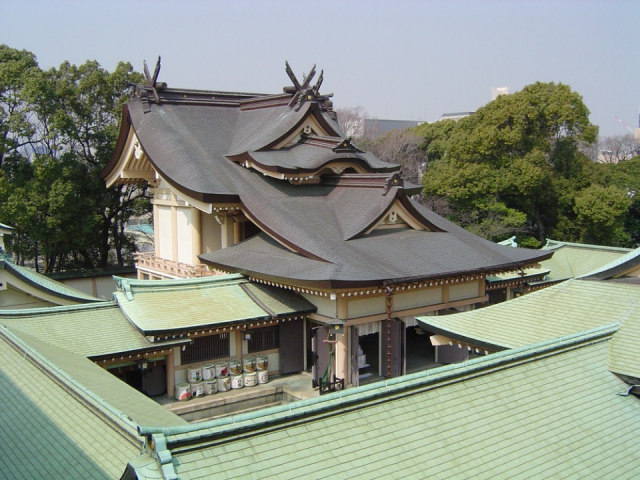

「住吉造」と称される住吉大社の本殿

住吉大社

- 住所

- 大阪府大阪市住吉区住吉2丁目9-89

- 交通

- 南海本線住吉大社駅からすぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 6:00~17:00(閉門)、10~翌3月は6:30~(毎月1日と初辰日は6:00開門)、御守授与所は9:00~

- 休業日

- 無休

- 料金

- 干支土人形=1000円/常勝守=1000円/

大阪の神社 一宮編②:枚岡神社(東大阪市) ~河内国の一宮・大阪府東部地域~

河内国の一宮の枚岡神社(ひらおかじんじゃ)は、河内国一の社格を誇る広大な神社です。

創建は、西暦よりも663年前に神武天皇の命によって神津嶽(かみつだけ)に天児屋根命(あめのこやねのみこと)、比売御神(ひめみかみ)の夫婦神を祀ったことに始まり、白雉元(650)年に現在の地に遷祀されたとされます。また、この地から奈良の春日大社に神さまを遷祀したことから、元春日とも呼ばれています。

主祭神に夫婦の神を祀っていることから縁結び、夫婦円満のご利益が、また、天児屋根命が天岩戸開きを行ったことから神事をつかさどる神とされ、除災招福、開運・厄除けにもご利益があるといわれています。

主祭神のほか、第3殿の経津主命(ふつぬしのみこと)は商売繁盛や病気平癒、第4殿の武甕槌命(たけみかづちのみこと)は必勝祈願など、さまざまな神さまが祀らています。

本宮は拝殿の裏にそびえる神津嶽に配され、神津嶽の山全体がパワースポットとされています。

ご祭神の武甕槌命が神鹿に乗って旅立ったといわれることから枚岡神社では鹿が神の使いとされており、拝殿前の鳥居横には狛犬ならぬ狛鹿が安置されています。この狛鹿は「なで鹿」ともいわれ、なでると家内安全、子供の健康にご利益があるとされています。

なで鹿のお腹には小鹿が抱かれているのがわかりますか?

ぜひ持ち帰りたいラグビーボールと鹿のおみくじ

大阪の神社 一宮編③:坐摩神社(大阪市中央区) ~摂津国の一宮・大阪市以北~兵庫県南東部~

大阪市内の中心部、本町駅から徒歩すぐのオフィス街に位置する坐摩神社(いかすりじんじゃ)、通称「ざまじんじゃ」は、摂津国の一宮として知られます。先にご紹介しました「住吉大社」も摂津国一宮となり、摂津国は例外的に一宮が2つということになります。

この坐摩神(いかすりのかみ)とは、生井神(いくいのかみ)、福井神(さくいのかみ)、綱長井神(つながいのかみ)、阿須波神(あすはのかみ)、波比岐神(はひきのかみ)の5祭神の総称が坐摩大神(いかすりのおおかみ)とされることからといいます。

創建は諸説あるようですが、神功皇后が新羅から帰還した際に、淀川南岸の大江(現在の天満橋の西あたり)にご祭神を祀ったのが始まりとされているようです。

平安時代の「延喜式」には「摂津国西成郡の唯一の大社」と記されており、産土神(氏神)として現在も大阪市内を中心に信仰を集めています。現在の地は豊臣秀吉が大阪城築城の際に、遷したことからといいます。

オフィス街の狭間に鎮座する坐摩神社の本殿

陶器神社の狛犬は陶器でできています

坐摩神社

- 住所

- 大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目渡辺3

- 交通

- 地下鉄本町駅から徒歩3分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 7:30~17:30(閉門)、土・日曜、祝日は~17:00(閉門)

- 休業日

- 無休

- 料金

- 無料

大阪の神社 一宮編④:大鳥大社(堺市) ~和泉国の一宮・堺以南西部地域~

和泉国(現在の堺の西側大和川以南)の一宮、大鳥大社(おおとりたいしゃ)。秋のだんじり祭りのお宮として堺・泉州の人たちにはよく知られる神社です。

ご祭神は日本武尊と大鳥連祖神を二柱として祀ります。

その昔、景行天皇の皇子であった日本武尊は天皇の命により、熊襲(九州南部)、東国(東北地方)をはじめ、各地を平定させては都に戻ることを繰り返していました。伊吹山の荒神を倒すために向かったところ、荒ぶる神のたたりによって病に倒れ、ついに都にたどり着くことなく伊勢国の能褒野(のぼの)で命を落としてしまいました。その地に陵が作られて祀られましたが、日本武尊の御霊が白鳥となって飛び立ち、最後に降り立ったこの地に社を建てたのがはじまりとされます。

もう一柱のご祭神の大鳥連祖神は、和泉国に栄えた大鳥氏という部族の先祖といわれます。

このほか、摂社として大鳥北浜神社、大鳥北浜神社・大鳥美波比神社・大鳥井瀬神社・大鳥羽衣浜神社と併せて、大鳥五社明神と呼ばれています。

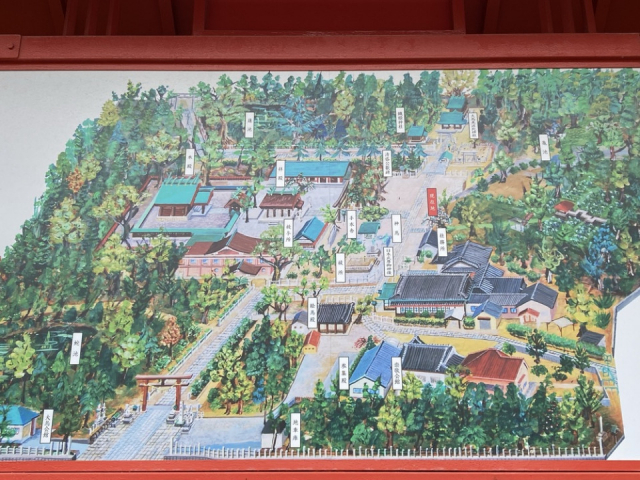

広さと豊かな緑がよくわかる大鳥大社の境内図

大阪でお参りしたい神社:地域に親しまれる由緒ある神社

一宮は、それぞれの国にひとつずつ設けられた神社で、かつての国の数だけ存在しました。

それに加え、大阪には地域や産業を護る神々が祀られ、今も地域を守護して人々に愛されている神社があります。

ここでは、そのなかから選りすぐりの2社をご紹介。

大阪の神社 地域で人気①:生國魂神社~大阪最古の由緒ある神社~〈大阪市天王寺区〉

「いくたまさん」の愛称で大阪の人たちに愛される生國魂神社(いくくにたまじんじゃ)は、創建から2700年という大阪最古の神社で、難波大社(なにわのおおやしろ)とも呼ばれる官幣大社です。

ご祭神は日本列島そのものとされる生島大神(いくしまのおおかみ)と足島大神(たるしまのおおかみ)を祀ります。この二柱は天皇の即位儀礼の八十島祭(やそしまさい)の主神とされ、生國魂神社も宮中祭事に深いかかわりがあるとされます。

もとは現在の難波宮跡あたりにあったようですが、大阪城築城の際に豊臣秀吉が現在の地に遷したといいます。

大通りから1筋入ると目に飛び込んでくる大きな鳥居が目印

生國魂神社

- 住所

- 大阪府大阪市天王寺区生玉町13-9

- 交通

- 地下鉄谷町九丁目駅から徒歩4分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由(祈祷・お守り・おふだ受付は9:00~17:00<閉門>)

- 休業日

- 無休

- 料金

- おみくじ=200円/御守=1000円/厄除祈祷=5000円/お宮参り=10000円/特別祈祷(団体昇殿祈祷)=50000円/

大阪の神社 地域で人気②:石切劔箭神社 ~でんぼの神さまとして親しまれる~〈大阪府東大阪市〉

生駒山のふもとに位置する石切劔箭神社(いしきりつるぎやじんじゃ)、通称、石切神社は「石切さん」の愛称で親しまれています。大阪外環状線沿いに大きな看板を目にしたこともある人も多いのではないでしょうか。

由緒は足利・室町時代末に兵火がかかったことで本殿・宝物が消失してしまったことから定かではないようですが、伝来によると神武天皇の時代に生駒山山中の宮山(上之社)にご祭神である饒速日尊(にぎはやひのみこと)を祀ったこととされるようです。

ご祭神は饒速日尊とその子供にあたる可美真手命(うましまでのみこと)の二柱を祀っていて、いずれも神武天皇とともに大和建国に尽力したといわれます。

ちなみに「石切劔箭神社」の名前の由来は、ご祭神の饒速日尊の強固な岩をも切り裂き貫くという偉大な力からということです。

石切劔箭神社

- 住所

- 大阪府東大阪市東石切町1丁目1-1

- 交通

- 近鉄けいはんな線新石切駅から徒歩7分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由(授与所は7:30~16:30<閉所>、御祈祷は9:00~15:30)

- 休業日

- 無休

- 料金

- 情報なし

大阪の神社は歴史が深く見どころもたくさん

大阪の一宮と悠久の歴史を紡ぐ大阪の神社は、いかがでしたか?

今回は旧国の一宮となる4社と有名どころ2社をご紹介しました。比較的交通の便もよく、行きやすい神社ですので、まずはご自身の地域の一宮へお参りしてみてはどうでしょう?

願いを叶えてもらうためのお祈りももちろんですが、祀られているのがどんな神さまなのか、なぜこの地に創建されたのかを知ってお参りすると、よりご利益も高まりそうな気がします。

そして、願いが叶ったらお礼のお参りもお忘れなく。

堺の新着記事

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

SNS

お酒とおいしいものが大好きで、ステキなお店を見つけるのが超得意です。隠れた名店や穴場スポットなどを発信していきます。