中国・四国 x 旧家

中国・四国のおすすめの旧家スポット

中国・四国のおすすめの旧家ポットをガイドブック編集部が厳選してご紹介します。明治維新の立役者に思いを馳せる「木戸孝允旧宅」、美しい日本庭園をもつ文豪の邸宅「小泉八雲旧居(ヘルン旧居)」、明治を代表する政治家の別邸へ「伊藤博文別邸」など情報満載。

- スポット:79 件

- 記事:25 件

中国・四国のおすすめエリア

中国・四国の新着記事

中国・四国のおすすめの旧家スポット

1~20 件を表示 / 全 79 件

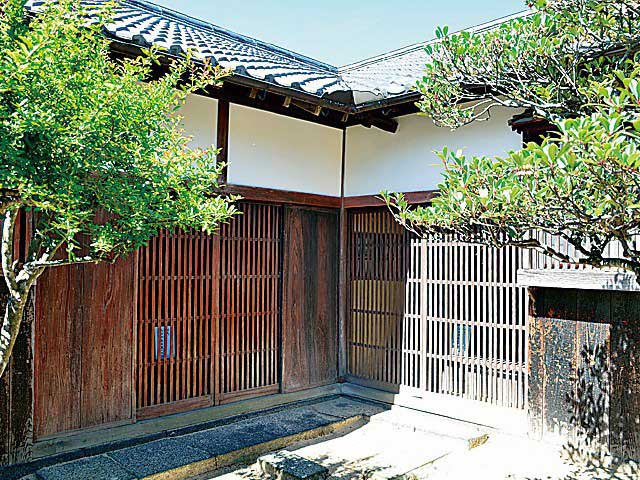

木戸孝允旧宅

明治維新の立役者に思いを馳せる

明治維新の立役者、木戸孝允の生家。藩医の家だったので、患者のための専用玄関もある。孝允が生まれた当時の部屋や庭園が残り、国の史跡に指定されている。

木戸孝允旧宅

- 住所

- 山口県萩市呉服町2丁目37

- 交通

- JR山陰本線萩駅からまぁーるバス西回りで18分、萩美術館浦上記念館・萩地方合同庁舎前下車、徒歩5分

- 料金

- 観覧料=小学生以上100円/ (萩市文化財施設1日券(9施設共通・310円)使用可)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~17:00(閉館)

小泉八雲旧居(ヘルン旧居)

美しい日本庭園をもつ文豪の邸宅

明治24(1891)年の約5か月間、八雲がセツ夫人と新婚生活を送った武家屋敷。母屋の三方には日本庭園があり、八雲は中央の部屋から3つの庭を眺めるのが好きだったそう。彼の著書にこの庭や屋敷が登場する。屋敷の一部公開。

小泉八雲旧居(ヘルン旧居)

- 住所

- 島根県松江市北堀町315

- 交通

- JR松江駅から市営バスぐるっと松江レイクラインで16分、小泉八雲記念館前下車すぐ

- 料金

- 大人310円、小・中学生150円 (20名以上の団体は大人240円、小・中学生120円、障がい者手帳・療育手帳持参で本人と同伴者1名無料)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:30~18:10(閉館18:30、10~翌3月は~16:40<閉館17:00>)

伊藤博文別邸

明治を代表する政治家の別邸へ

明治40(1907)年に東京の大井村に建てられた伊藤博文の別邸で、往時の面影をよく残す玄関、大広間、離れの3棟をここに移築している。旧宅と併せて市の史跡に指定されている。

伊藤博文別邸

- 住所

- 山口県萩市椿東1511-1

- 交通

- JR山陰本線東萩駅から徒歩15分

- 料金

- 観覧料=小学生以上100円/ (萩市文化財施設1日券(9施設共通・310円)が使用可)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~17:00(閉館)

高杉晋作誕生地

長州藩のヒーローが生まれ育った場所

萩市内、菊屋横町のなかほどにある高杉晋作の誕生地。庭には、天保10(1839)年に中級武士の家に生まれた晋作の産湯に使ったとされる井戸や晋作の句碑がある。

高杉晋作誕生地

- 住所

- 山口県萩市南古萩町23

- 交通

- JR山陰本線萩駅からまぁーるバス西回りで18分、萩美術館浦上記念館・萩地方合同庁舎前下車、徒歩5分

- 料金

- 見学料=一般100円、中・高校生50円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~17:00(閉館、時期により異なる)

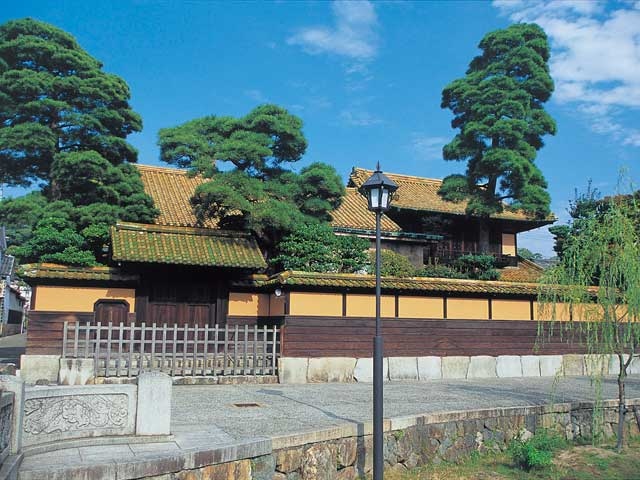

大橋家住宅

倉敷で唯一、町家全体を公開

江戸時代に塩田・水田の開発で財を成した大地主の住まい。建物内では、かつての日用品や家財道具などを展示する。襖や欄間など見事な意匠にも注目したい。靴を脱いで宅内まで入ることができる。重要文化財。

大橋家住宅

- 住所

- 岡山県倉敷市阿知3丁目21-31

- 交通

- JR山陽本線倉敷駅から徒歩10分

- 料金

- 大人550円、小・中学生350円 (65歳以上350円、障がい者無料、団体30名以上は大人450円)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~17:00

口羽家住宅

美しい長屋門が目を引く

口羽家は萩城下に残る上級武士の屋敷としては古く、主屋は18世紀末から19世紀初頭、表門は18世紀後半の建物といわれる。主屋と表門がともに残っているのは珍しい。

口羽家住宅

- 住所

- 山口県萩市堀内

- 交通

- JR山陰本線萩駅からまぁーるバス西回りで40分、ミドリヤファーム入口下車、徒歩7分

- 料金

- 観覧料=小学生以上100円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~17:00(閉館)

出雲文化伝承館

出雲地方の豪農屋敷を見学

出雲地方の豪農だった江角家の母屋、長屋門、出雲流庭園を移した豪壮、かつ閑雅な屋敷を公開している。千利休が建てた「独楽庵」を復元した茶室もある。

出雲文化伝承館

- 住所

- 島根県出雲市浜町520

- 交通

- 一畑電車大社線浜山公園北口駅から徒歩30分

- 料金

- 入館料=無料、特別展は別料金/呈茶(菓子付)=500円/ (障がい者とその同伴者1名観覧料半額)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:30(閉館17:00)

青木周弼旧宅

藩医を務めた蘭医学者の家

13代藩主毛利敬親の侍医を務めた幕末の蘭学医で、幼い高杉晋作の病気を治療したという青木周弼の家。立派な門や忍び返しなどに、藩医の住まいらしい趣が感じられる。

青木周弼旧宅

- 住所

- 山口県萩市南古萩町3

- 交通

- JR山陰本線萩駅からまぁーるバス西回りで18分、萩美術館浦上記念館・萩地方合同庁舎前下車、徒歩5分

- 料金

- 観覧料=小学生以上100円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~17:00(閉館)

旧千葉家住宅

酒造業も営み、本座敷は数寄屋風書院造りの商家だった

江戸時代に代々広島藩の天下送り役を務めていた千葉家(神保屋)は、酒造業も営む商家だった。数寄屋風書院造りの本座敷は広島県指定重要文化財。庭園は、広島県指定名勝。

旧野崎家住宅

「塩田王」の屋敷を訪ねて

製塩業で児島に繁栄をもたらした野崎武左衛門の大庄屋屋敷。約3000坪の敷地に、42mの奥行がある主屋、土蔵群、茶室、水琴窟があり、重要文化財に指定されている。塩づくり体験は予約制。

旧野崎家住宅

- 住所

- 岡山県倉敷市児島味野1丁目11-19

- 交通

- JR瀬戸大橋線児島駅から下電バス児島循環線で4分、藤原組前(大正橋)下車、徒歩5分

- 料金

- 大人500円、小・中学生300円 (土・日曜、祝日は高校生以下無料、障がい者手帳持参で本人と同伴者1名は2割引)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:30(閉館17:00)

熊谷家住宅

大森の町並みで最大規模を誇る有力商人の家

石見銀山で鉱山を経営し、後に町政全般の総責任者である年寄職を務めるなど、大森町内でもっとも有力な商人の屋敷を修復、公開。約30室の部屋を有する総漆喰塗の建物内部では、数多くの家財道具などを展示。重要文化財。

熊谷家住宅

- 住所

- 島根県大田市大森町ハ63

- 交通

- JR山陰本線大田市駅から石見交通大森方面行きバスで26分、大森代官所跡下車すぐ

- 料金

- 入場料=高校生以上520円、小・中学生100円、高校生以上(外国籍)320円、小・中学生(外国籍)無料/ (20名以上の団体・WAON決済は大人420円、小・中学生80円、障がい者は大人、小・中学生とも無料)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:30~17:00(閉館)

長府毛利邸

四季の色に染まる自然回廊を歩く

明治36(1903)年に長府毛利家14代元敏公が建てた邸宅。母屋からは池泉回遊式庭園、枯山水庭園、書院庭園を望む。山野草が生けてある部屋で、抹茶や緑茶を飲みながらホッと一息つける。

長府毛利邸

- 住所

- 山口県下関市長府惣社町4-10

- 交通

- JR山陽本線長府駅からサンデン交通下関駅行きバスで10分、城下町長府下車、徒歩10分

- 料金

- 入場料=大人200円、小・中学生100円/ (20名以上の団体は大人160円、小・中学生80円、各種障がい者手帳持参で無料、1~4級は同伴者1名無料)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:40(閉館17:00)

渡辺家住宅

江戸時代の武家屋敷の造りが見どころ

銀山と大森地区を分ける番所を守った、銀山付地役人の遺宅。武家住宅の構えをよく残している。質素だが、格式を感じられる造り。市指定文化財。

渡辺家住宅

- 住所

- 島根県大田市大森町ニ4-4

- 交通

- JR山陰本線大田市駅から石見交通大森方面行きバスで28分、大森下車、徒歩10分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由(外観のみ)

中岡慎太郎生家

格式高い大庄屋の邸宅を復元

当時の庄屋の家によく見られた入母屋造りの茅葺きで、母屋は約30坪の広さがある。移築後、文書をもとに昭和42(1967)年に復元。中岡慎太郎館からすぐ。

中岡慎太郎生家

- 住所

- 高知県安芸郡北川村柏木140

- 交通

- 土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線奈半利駅から北川村営バス久木行きで20分、柏木下車すぐ

- 料金

- 無料

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:00(閉館16:30)

有隣荘

昭和天皇も宿泊した大原家の旧別邸

大原孫三郎が夫人のために昭和3(1928)年に建てた別邸。屋根瓦の色から地元では緑御殿と呼ばれる。現在は春と秋に大原美術館の特別展会場として内部を公開している。

旧松阪家住宅

竹原を代表する華やかな商家

町並み保存地区にある代表的な商家。唐破風の屋根や菱格子の出窓などの豪華な造りが特徴の竹原市重要文化財。

旧松阪家住宅

- 住所

- 広島県竹原市本町3丁目9-22

- 交通

- JR呉線竹原駅から徒歩15分

- 料金

- 大人300円 (70歳以上は無料、障がい者と同伴者1名無料)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 10:00~16:00

桂太郎旧宅

季節の花々と美しい庭園に憩う

明治時代、陸軍大臣から3度にわたり内閣総理大臣を務めた桂太郎の旧宅。椿や桜など季節の花々が彩り、川の水を引き込んだ流水式の池泉庭園が美しい。

桂太郎旧宅

- 住所

- 山口県萩市川島73-2

- 交通

- JR山陰本線萩駅からまぁーるバス西回りで17分、藍場川入口下車すぐ、徒歩10分

- 料金

- 観覧料=小学生以上100円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~17:00(閉館)

桝屋清右衛門宅

坂本龍馬が身を隠した元廻船問屋

いろは丸事件の際、坂本龍馬ら海援隊の宿舎となった元廻船問屋。龍馬が身を隠したという屋根裏部屋が現存する。龍馬が書いた手紙の複製も展示している。

桝屋清右衛門宅

- 住所

- 広島県福山市鞆町鞆422

- 交通

- JR山陽新幹線福山駅からトモテツバス鞆港行きで約35分、鞆の浦下車、徒歩約5分

- 料金

- 大人200円、小・中・高校生100円

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:30(最終入館)

代官所地役人 旧河島家

町並みで唯一公開している武家屋敷

慶長15(1610)年、初代銀山奉行に召し抱えられて以来、銀山附役人を代々勤めた河島家。武具や生活道具など、当時の暮らしぶりを今に伝える。

代官所地役人 旧河島家

- 住所

- 島根県大田市大森町ハ118-1

- 交通

- JR山陰本線大田市駅から石見交通大森方面行きバスで27分、新町下車すぐ

- 料金

- 入場料=大人200円、小・中学生100円/ (20名以上の団体は大人150円、小・中学生50円、障がい者は大人150円、小・中学生50円)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:30(閉館)