更新日: 2024年2月23日

【金沢城公園】加賀百万石のシンボル 石垣や城郭などの見どころ

百万石の城下町のシンボル金沢城公園は、兼六園のすぐ隣。外様大名で最大の石高を誇った加賀藩前田家の歴代藩主の居城であり、その素晴らしい建築にきっと目を奪われることだろう。

金沢城公園

兼六園のすぐ隣徒歩すぐ

加賀百万石ヒストリア

利家から代々、前田家が城主に

金沢城の本格的な城づくりが始まったのは、前田利家が城に入った1583(天正11)年から。高山右近に指導を仰いだとも伝わる。たび重なる火災で焼失した部分も多いが、平成の大改修で、金沢城公園として復元が進んでいる。

平成によみがえった金沢城

●菱櫓(ひしやぐら)

平面が菱形状になり、周囲を見渡せる。柱も菱形になっているのも特徴。

●五十間長屋(ごじっけんながや)

武器の保管庫であり、非常時は石落としや鉄砲を打つ窓のある砦となる。

●橋爪門続櫓(はしづめもんつづきやぐら)

二の丸の正門「橋爪門」を見下ろし、三の丸に向かう人々を監視した。

威風堂々、金沢城三御門

橋爪門

藩主の住まいである二の丸御殿に至る最後の門であり、格式が高い。

河北門

一の門、二の門からなる枡形門で、金沢城の実質的な正門となる。

石川門

1788(天明8)年建築の遺構で、国の重要文化財に指定されている。

見どころ!築城技術の高さに驚き!!

鉛瓦

屋根瓦は、木の上に厚さ1.8mmの鉛板を張って葺いている。これは戦時に鉄砲の弾に転用することを考えたとの説がある。

隠し狭間

一見すると海鼠塀だが、塀の内側から壁に埋められた瓦を1枚割るだけで、鉄砲を打つ穴が出現。城を襲う敵に備えた工夫だ。

出窓

出窓は建物の意匠的なアクセントになっているだけではない。石垣をよじ登ろうとする敵に石を落とすための空間でもある。

見どころ!金沢城は「石垣の博物館」

粗加工石積み

形や大きさをそろえた割石を積んでいく技法。櫓などの外周部分に多用されている。

色紙短冊積み

意匠性が高く、上部に埋め込んだV字形の石樋から水が落ちる仕組み。その背景に縦長石を3段配置する。

自然石積み

自然の石や粗削りしただけの石を積む。金沢城の初期の石垣に多く使われている。

切石積み

きれいに加工した割石を隙間なく積んでいく方法。本丸入り口などで見ることができる。

玉泉院丸庭園

藩主のプライベートな庭を再現

石垣に囲まれ、高低差22mの立体的な公園。藩主の私的な庭であり、園内の「玉泉庵」では抹茶と生菓子がいただける。

玉泉院丸庭園

- 住所

- 石川県金沢市丸の内

- 交通

- JR金沢駅から北陸鉄道東部車庫行きバスで9分、兼六園下・金沢城下車、徒歩7分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 7:00~18:00(閉園、時期により異なる)

- 休業日

- 無休

- 料金

- 無料

まだある!加賀藩ゆかりのスポット

成巽閣(せいそんかく)

兼六園から徒歩すぐ

優美な装飾が目をひく奥方御殿

加賀藩13代藩主斉泰が1863(文久3)年に母・真龍院のために造営した奥方御殿。細かな意匠や贅を凝らした優美なしつらいが目をひく。国指定重要文化財となっている。

外観からはどっしりとした風格が漂う

格子天井や鮮やかな欄間を施した謁見の間

四季折々の美しさを見せる庭園

成巽閣

- 住所

- 石川県金沢市兼六町1-2

- 交通

- JR金沢駅から北陸鉄道バス兼六シャトルで15分、県立美術館・成巽閣下車すぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:30(閉門17:00)

- 休業日

- 水曜、祝日の場合は翌日休(12月29日~翌1月2日休)

- 料金

- 入館料=大人700円、中・高校生300円、小学生250円/特別展=大人1000円、中・高校生400円、小学生300円/(障がい者手帳持参で半額)

尾山神社

兼六園から徒歩5分

利家公とお松の方を祀る

加賀藩祖・前田利家公とその正室・まつの方を祀る。1873(明治6)年建立で、和漢洋を折衷した三層アーチ形の神門は五彩のギヤマンを配し、夜はライトアップされる。

神門は国の重要文化財。ギヤマンの色彩が夜の街に映える

境内にある利家公の金鯰尾兜

避雷針は現存する日本最古とされる

かなざわ玉泉邸

兼六園から徒歩3分

藩ゆかりの名園と料理を楽しむ

前田家の重臣・脇田家が江戸時代初期に約100年かけて築いた庭園「玉泉園」を愛でながら、山海の幸を味わえるガーデンレストラン。昼は散策、夜はライトアップした庭園を楽しめる。

旬の幸を美しく盛り付けた会席料理

かなざわ玉泉邸

- 住所

- 石川県金沢市小将町8-3

- 交通

- JR金沢駅から北陸鉄道東部車庫行きバスで9分、兼六園下・金沢城下車すぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 11:30~14:30(閉店、要予約)、18:00~22:00(閉店、要予約)

- 休業日

- 月曜、祝日の場合は営業(年末年始休、臨時休あり)

- 料金

- 昼席=3780円~/夜席=7560円~/(サービス料別10%)

金澤神社

兼六園から徒歩すぐ

11代藩主・治脩が創建

11代藩主・治脩が1794(寛政6)年に創建。前田家の祖先とされ、学問の神である菅原道真を祀る。

金沢の名の発祥地とされる金城霊澤(湧水)

石浦神社

兼六園から徒歩3分

歴代藩主の崇敬を受けた金沢最古の宮

2200年前に草創されたと伝わる、小さいながらも風情を感じる金沢最古の神社。歴代の藩主をはじめ、現在では日本を代表する事業家からも信仰されている。

神前結婚式も人気で、花嫁道中を行なっている

立ち寄りたい話題のスポット

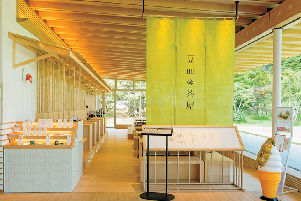

豆皿茶屋

金沢の味を城郭を眺めながら堪能する

金沢城公園内に2017年夏にオープンしたおしゃれな茶屋。石川の“おいしい”がいろいろ味わえる豆皿御膳は殿さま気分が楽しめる。女子には姫皿御膳1800円がおすすめ。

暖簾が印象的。能登ヒバを使用したスタイリッシュな店舗

豆皿茶屋

- 住所

- 石川県金沢市丸の内1-1金沢城公園 鶴の丸休憩館内

- 交通

- JR金沢駅から北陸鉄道東部車庫行きバスで9分、兼六園下下車、徒歩3分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~17:30、冬期は~16:30

- 休業日

- 無休

- 料金

- 姫皿御膳(6皿)=1800円/

☆こちらの記事も要チェック

【金沢観光完全ガイド】

おすすめスポットからモデルコースまで、金沢の観光はこれでOK!

兼六園・金沢城公園の新着記事

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

【筆者】まっぷるマガジン編集部

SNS

観光情報を観光地ごとに紹介する雑誌スタイルの旅行ガイドブック「まっぷるマガジン」。その取材スタッフや編集者が足で集めた「遊ぶ」「食べる」「買う」「見る」「泊る」のおすすめ情報をご紹介しています。