by fotolia - ©oben901

by fotolia - ©oben901

更新日: 2024年2月13日

三重【伊勢神宮内宮】天照大御神を祀るお宮へお参り

神宮の最奥に鎮座する天照大御神は、万物をはぐくむ太陽神にも例えられる。広大な敷地には宇治橋や五十鈴川の御手洗場、2つの別宮などがある。伊勢神宮の歴史は約2000年前、第11代、垂仁天皇の皇女・倭姫命が各地を巡行し、天照大御神を案内したことに始まる。風光明媚で山海の幸に恵まれた「美し国」に魅了された天照大御神はこの地を永住の地と定めた。山波石の石段を上った先の正宮には、清らかな気品が感じられる。

【三重】伊勢神宮内宮

【三重・伊勢神宮内宮】おまいりSTART

【三重・伊勢神宮内宮】神域へ迎い入れる宇治橋大鳥居

橋に立つ厳かな内宮の入り口

宇治橋の外と内に立つ高さ7.44mの大鳥居。ここで一礼し宇治橋を渡り、神聖な世界へと足を踏み入れる。式年遷宮によりに20年ごとに建て替えられる。

耳寄り情報

大鳥居には外宮と内宮の旧棟持柱が再利用されている。さらに20年後に関の追分と桑名の七里の渡しの鳥居となる。

内宮は右側通行

【三重・伊勢神宮内宮】五十鈴川に架かる宇治橋

日常の世界から神様の世界への懸け橋

全長101.8m、幅約8.5mの橋で、神と人を結ぶ橋ともいわれる。神路山や島路山を眺めながら橋を渡れば、神聖な場所へ近づいてゆく実感が湧いてくる。

耳寄り情報

北側西から2番目の擬宝珠の中には、万度麻という神札が納められている。

【三重・伊勢神宮内宮】芝生と松が美しい神苑

四季折々の美しさを見せる神様の庭

明治9(1876)年に造園された庭園で、春と秋の神楽祭では特別舞台で雅楽が公開される。春には神宮奉納大相撲の土俵入りも行われる。

耳寄り情報

神苑にある「大正天皇御手植松」は、明治24(1891)年に皇太子時代の大正天皇がみずから植えたもの。

【三重・伊勢神宮内宮】五十鈴川ほとりの御手洗場

内宮の西端を流れる五十鈴川で身を清めて参拝

内宮参道の右手斜面を下りた五十鈴川の畔にある、元禄5(1692)年に桂昌院が寄進した石畳の御手洗場。倭姫命が裳裾の汚れをすすいだ伝説により「御裳濯川」の別名が残る。

撮影ポイント

水面の光の反射の少ないところを選ぶと清流の美しさが表現できる。

古式に則り川の水で手を洗い清める

耳寄り情報

11月下旬〜12月上旬にかけて紅葉が始まる。御手洗場では色づき始めた木々が水面に映る。

【三重・伊勢神宮内宮】林の中にたたずむ瀧祭神 【祭神】瀧祭大神

御手洗場近くに鎮座する五十鈴川の神御手洗場の近くに祀られる内宮の所管所で、五十鈴川の守り神。伊勢では毎年8月1日に五十鈴川で汲んだ水を瀧祭神に供え、家に持ち帰り無病息災を祈って神棚に祀る。

【三重・伊勢神宮内宮】正宮を参拝 【祭神】天照大御神

内宮の最奥に鎮まる天照大御神におまいり

四重の垣に囲まれた中心にある神明造の正殿は、日本の八百万の神の中心にあり、皇室の祖神の天照大御神が鎮まる。内宮の核であり平安末期から全国に広がった伊勢信仰の中心だ。

耳寄り情報

外宮と内宮の正宮は、構造はほとんど変わらないが、外宮の正宮の鰹木は9本(奇数)、内宮は10本(偶数)。

日々の感謝の気持ちを伝えよう

石段をゆっくりと上り正宮へ

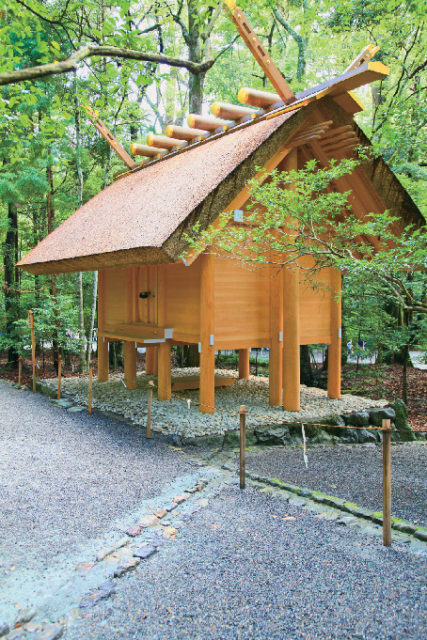

【三重・伊勢神宮内宮】稲の貯蔵庫御稲御倉へ

高床式神明造の建物を間近で

神宮神田で収穫されたお米が奉納されており、三節祭(10月神嘗祭、6・12月月次祭)にそのお米が供えられる。正宮と同じ神明造の建築で、その特徴を間近で見ることができる。

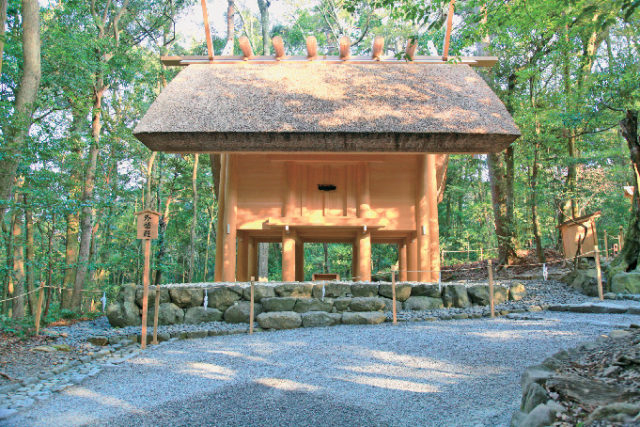

【三重・伊勢神宮内宮】神様の調度品を収蔵する外幣殿

奉安された古神宝が収められる

御稲御倉に隣接する建物。式年遷宮のたびに新しく造り替えられる古神宝が収められている。

耳寄り情報

神宝には紡績具、武具、馬具、楽器、文具などがあり、神宮徴古館でお役目を終えたものを展示している。

【三重・伊勢神宮内宮】内宮の第一別宮 荒祭宮

木立の中に鎮まる天照大御神の荒御魂

天照大御神の荒御魂を祀る。神様の穏やかな側面「和御魂」とより強く積極的な面を「荒御魂」と分けて祀り、荒祭宮では一歩踏み出すような強い願いをもって参拝しよう。

正宮の次に尊い別宮

耳寄り情報

籾種石近くにも荒祭宮遥拝所があるため、事情で行けない人はこちらでおまいりを。

【三重・伊勢神宮内宮】橋を渡った先にある風日祈宮 【祭神】級長津彦命/級長戸辺命

よい風が吹くよう風雨の神々へ祈る場所

祭神の級長津彦命、級長戸辺命は伊弉諾尊の子で風雨を司る神を祀る別宮。毎年5月14日と8月4日には、天候の順調と五穀豊穰を祈る風日祈祭が行われる。

新緑と紅葉の名所

耳寄り情報

五十鈴川の支流、島路川に架かる風日祈宮橋からの風景も魅力。

【三重・伊勢神宮内宮】お神札授与所のある神楽殿

神に舞楽を奉納する重厚な建物

宇治橋から正宮への参道の中間地点にある。銅板葺き、入母屋造の堂々とした建物で、お神札授与所、ご祈祷受付、御饌殿、神楽殿が並ぶ。参拝記念の御朱印もここでいただける。

耳寄り情報

神楽殿前庭の手水石は青色の龍と虎が黄白色に浮き出し、龍虎石と呼ばれる。

【三重・伊勢神宮内宮】神様の使いに挨拶 御厩

皇室から献進された神馬に会える

神馬は内宮、外宮ともに1・11・21日の朝8時頃、正宮におまいりするが、時間が合えばその様子を参道から見学できる。悪天候時や神馬の体調によっては参拝が中止されることもある。

【三重・伊勢神宮内宮】参集殿で足を休める

お守りも受けられる休憩所

参拝者のための無料休憩所。中央は能舞台になっており、行事の折には能や狂言などが奉納される。またお守りやお神札なども授与している。

【三重・伊勢神宮内宮】神路山の山裾に鎮まる子安神社 【祭神】木華開耶姫命

安産、子授けの神を祀る

神路山の山裾に鎮まる内宮の所管社。地元では安産、子授けの神として信仰を集めている。安産を願う小さな鳥居が数多く奉納されている。

【三重・伊勢神宮内宮】神路山の守り神大山祇神社 【祭神】大山祇命

林の中に佇む玉垣に囲まれた小さな社殿

大山祇命は伊弉諾尊・伊弉冉尊の子で山の守護神。内宮では五十鈴川の水源地にあたる神路山の入り口を守る神とされている。

【三重・伊勢神宮内宮】お伊勢まいりのフィナーレ宇治橋

脇山々を背後に立つ橋の美しさを記憶にとどめる

宇治橋鳥居の正面から神路山のたたずまいを仰ぐのは定番だが、視点を変えて脇から宇治橋を見ると、見事に組まれた橋裄がよく見える。

伊勢神宮・内宮

- 住所

- 三重県伊勢市三重県伊勢市宇治館町1

- 交通

- 近鉄山田線伊勢市駅から三重交通内宮前行きバスで20分、終点下車すぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 1~4月・9月=5:00~18:00、10~12月=5:00~17:00、5~8月=5:00~19:00

- 休業日

- 無休

- 料金

- いせ鈴=350円/御札=500円~/お守り=1000円/

【三重・伊勢神宮内宮】<もっと知りたい>参拝が楽しくなる内宮のコト

【三重・伊勢神宮内宮】饗土橋姫神社

宇治橋と対面する位置に鎮座する橋の守り神を祀る。饗土とは神様を祀る土地のことで、宇治橋から悪いものが入らないよう守る役目を果たす。

【三重・伊勢神宮内宮】神宮茶室

宇治橋近くにある茶室。現代の建築と造園技術の粋を凝らして 昭和60(1985)年に建設された。春と秋の神楽祭の折に一般公開される。

【三重・伊勢神宮内宮】宮域林

五十鈴川の上流にある神宮の森。森は神域と宮域林に分けられる。参拝者は立ち入れない宮域林では遷宮の将来を見据えて御造営用材である檜の育成に取り組む。

【三重・伊勢神宮内宮】木除杭

宇治橋を渡り始めて右手側、五十鈴川の上流部に木材が等間隔にたてられているのが見える。これは、流木が宇治橋の橋脚にあたることを防ぐ役割をもつ。

【三重・伊勢神宮内宮】御幌

おまいりする場所に掛けられている白い布。正宮は四重の垣根に守られているが、門を開いたときに正面が見えないように御幌が掛けられている。

【三重・伊勢神宮内宮】四至神

四至とは神域の四方を表し、内宮神域の境界を守る神。石段の上にあり簡素なたたずまいとなっている。

伊勢・二見浦の新着記事

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

【筆者】まっぷるマガジン編集部

SNS

観光情報を観光地ごとに紹介する雑誌スタイルの旅行ガイドブック「まっぷるマガジン」。その取材スタッフや編集者が足で集めた「遊ぶ」「食べる」「買う」「見る」「泊る」のおすすめ情報をご紹介しています。