北近畿 x 寺院(観音・不動)

北近畿のおすすめの寺院(観音・不動)スポット

北近畿のおすすめの寺院(観音・不動)ポットをガイドブック編集部が厳選してご紹介します。知恵を授かる文殊さん「智恩寺(文殊堂)」、霊験あらたかな馬頭観音「松尾寺」、成相寺で願い事をしよう「成相寺」など情報満載。

- スポット:33 件

- 記事:7 件

北近畿のおすすめエリア

北近畿の新着記事

北近畿のおすすめの寺院(観音・不動)スポット

1~20 件を表示 / 全 33 件

智恩寺(文殊堂)

知恵を授かる文殊さん

古くから文殊菩薩の霊場で、日本三文殊のひとつ。平安初期に平城天皇が行幸したとの故事が残る。文殊堂の建立時期は不明。室町時代の建造物である多宝塔は国の重要文化財に指定され、山門には釈迦如来や十六羅漢が安置されている。

智恩寺(文殊堂)

- 住所

- 京都府宮津市文珠466

- 交通

- 京都丹後鉄道宮豊線天橋立駅から徒歩5分

- 料金

- 拝観料=無料/かわいい扇子のおみくじ=300円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由

松尾寺

霊験あらたかな馬頭観音

西国三十三所第29番札所。病気平癒や交通安全の観音で知られる馬頭観音が本尊。国宝の絹本著色普賢延命像など多くの寺宝を所蔵している。毎年5月8日に仏舞(国指定重要無形民俗文化財)を奉納。

松尾寺

- 住所

- 京都府舞鶴市松尾532

- 交通

- JR舞鶴線東舞鶴駅からタクシーで20分

- 料金

- 拝観料=無料/宝物殿=800円/

- 営業期間

- 通年(宝物殿は春・秋期のみ)

- 営業時間

- 8:00~17:00、宝物殿は9:00~16:00

成相寺

成相寺で願い事をしよう

慶雲元(704)年創建で、願い事が必ずかなう(成り相う)寺として知られている。美人観音と名高い聖観世音菩薩が本尊。撞かずの鐘や底なし池などの七不思議が伝わる。

成相寺

- 住所

- 京都府宮津市成相寺339

- 交通

- 京都丹後鉄道宮豊線天橋立駅から丹海バス伊根方面行きで30分、傘松ケーブル下で天橋立ケーブルカーに乗り換えて4分、終点で成相寺登山バスに乗り換えて7分、終点下車すぐ

- 料金

- 入山料=500円/ (団体30名以上400円、障がい者は無料)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:00~16:30

白毫寺

四季の花々が楽しめ、特に藤の季節は多くの人が訪れる

慶雲2(705)年、法道仙人の開基で、鎌倉時代には七堂伽藍が甍を競ったという。太鼓橋のかかる心字池には錦鯉が群れる。花々が四季を飾り、特に5月の九尺藤や秋の紅葉は見事。

白毫寺

- 住所

- 兵庫県丹波市市島町白毫寺709

- 交通

- JR福知山線市島駅からタクシーで8分

- 料金

- 参拝志納金=一般300円、高校生以下無料/ (20名以上の団体は200円、障がい者無料)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:00~18:00(閉門、時期により異なる)

高源寺

丹波紅葉三山の一つとして知られる

かつて末寺3000を数えた臨済宗中峰派(りんざいしゅうちゅうほうは)の名刹で、本堂や三重塔には威厳が漂う。境内を埋め尽くす天目楓の見事な全山紅葉が有名で、秋には多くの人が訪れる。4名以上の予約制で精進料理も味わえる。

高源寺

- 住所

- 兵庫県丹波市青垣町桧倉514

- 交通

- JR福知山線柏原駅から神姫グリーンバス佐治行きで40分、終点下車、タクシーで10分

- 料金

- 入山料=300円/精進料理(4名以上、要予約、12:00~)=4860円~/ (障がい者手帳持参で入山料割引あり)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由(参拝は8:30~16:30)

石龕寺

金剛力士像が紅葉に映える

聖徳太子の開創と伝わり、足利氏とゆかりがあり『太平記』にも記されている寺。山門の金剛力士像は定慶の傑作で、国の重要文化財。紅葉の名所で知られる。

石龕寺

- 住所

- 兵庫県丹波市山南町岩屋2

- 交通

- JR福知山線谷川駅からタクシーで15分

- 料金

- 拝観料(11月のみ)=300円(大人)、100円(中・高校生)/ (障がい者無料)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由(11月は9:00~17:00<閉門>)

大乗寺

円山応挙と一門の襖絵が残る

城崎の温泉寺と並ぶ但馬の名刹。江戸時代に円山派を起こした画家円山応挙とその一門の襖絵が多数残る。13室の絵が関連付けられた立体曼荼羅と呼ばれる作品がある。重要文化財168点を所蔵している。

大乗寺

- 住所

- 兵庫県美方郡香美町香住区森860

- 交通

- JR山陰本線香住駅からタクシーで6分

- 料金

- 内拝料=大人(中学生以上)800円、小人500円/ (障がい者割引あり)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~15:40(閉門16:00)

石像寺

655年創建の古刹。重森三玲作「四神相応の庭」が有名

斉明天皇元(655)年創建の曹洞宗の古刹。「四神相応の庭」は重森三玲作。在郷の俳人・西山泊雲との親交から高浜虚子や小川芋銭らが来山、ゆかりの短冊や額などが残る。

桂林寺

仏涅槃図、鎌倉時代の石燈籠などを所蔵する曹洞宗の古刹

愛宕山斜面に立つ室町時代創建の曹洞宗の古刹。江戸時代には1700坪、末寺34か寺、方丈以下7堂伽藍を有する。田辺城主細川幽斉公寄進の仏涅槃図(府文化財)、鎌倉時代の石燈籠を所蔵。

縁城寺

千手観音像は宝篋印塔と共に、国の重要文化財に指定されている

養老元(717)年、インドの僧善無畏三蔵の開基と伝えられる真言宗の古刹。本尊は秘仏の千手観音像で、本堂前に立つ宝篋印塔とともに国の重要文化財に指定されている。樹齢300年以上の椎木の巨木群は、京都の自然200選に「縁城寺のシイ林」として選定された。

縁城寺

- 住所

- 京都府京丹後市峰山町橋木873

- 交通

- 京都丹後鉄道宮豊線峰山駅からタクシーで7分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由、堂内拝観は8:00~17:00(要予約)

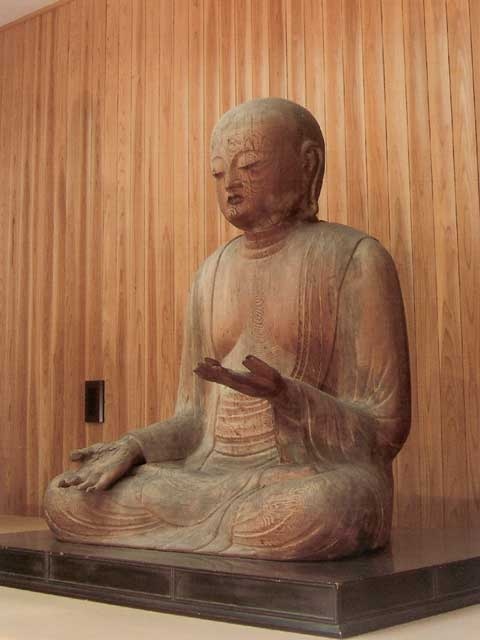

円隆寺

行基が開いた古刹。境内の建物群は府の重要文化財

奈良時代に行基が開いた古刹。本尊の木造阿弥陀如来、釈迦如来、薬師如来三尊坐像と両脇の黄不動明王、毘沙門天は国の重要文化財。境内の建物群も府の重要文化財に指定されている。

円隆寺

- 住所

- 京都府舞鶴市引土72

- 交通

- JR舞鶴線西舞鶴駅から徒歩8分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由(本堂拝観は10名以上~、1カ月前までに往復ハガキによる予約制)

禅定寺

丹後ちりめんゆかりの寺

来迎山麓にある臨済宗天龍寺派の寺。丹後ちりめんの始祖、絹屋佐平治が織った初織りのちりめんの布片を寺宝として収蔵しており、丹後ちりめんの寺としても知られている。

禅定寺

- 住所

- 京都府京丹後市峰山町小西472

- 交通

- 京都丹後鉄道宮豊線峰山駅からタクシーで10分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由(ちりめん布の見学は電話で事前に要予約)

如意寺

山椒太夫伝説に縁のある寺。「身代わり地蔵」を安置している

山椒太夫伝説に縁のある寺。安寿と厨子王が山椒太夫につけられた焼印を身代わりになって右肩に受けたという「身代わり地蔵」を安置。山椒太夫の首塚という石塔がある。参拝時は事前に要連絡。

如意寺

- 住所

- 京都府宮津市由良2358

- 交通

- 京都丹後鉄道宮舞線丹後由良駅から徒歩5分

- 料金

- 拝観料=300円/ (3日前までに要連絡)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:00

大頂寺

宮津藩主の菩提寺。将軍綱吉の生母を祀る「御霊屋」もある

宮津藩主の菩提寺。慶長11(1606)年、宮津藩主の京極高知が杉ノ末に建立した寺を、子の高広が現在地へ移した。また、五代将軍綱吉の生母桂昌院の念持仏を祀る「御霊屋(おたまや)」もある。

安国寺

足利家ゆかりの寺

足利尊氏生誕の地と伝わる寺。境内には尊氏と母の清子、妻の登子の墓がある。尊氏が国土安泰を祈って創建したといわれる茅葺きの本堂があり、紅葉の名所としても知られる。

安国寺

- 住所

- 京都府綾部市安国寺町寺ノ段1

- 交通

- JR舞鶴線梅迫駅から徒歩15分、またはJR山陰本線綾部駅からタクシーで20分

- 料金

- 無料 (団体5名以上は仏堂本殿などの拝観料1名300円)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:00~18:00(10~翌3月は9:00~)

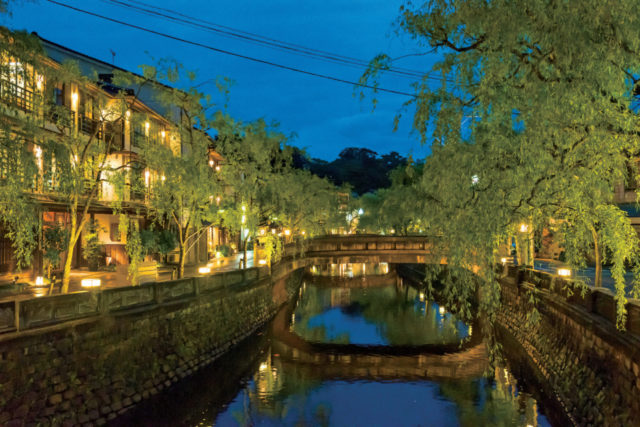

温泉寺

城崎温泉を見守る古寺

城崎温泉の守護寺として知られる。本堂は正面5間で、和様、唐様、天竺様の三様式が融合した造り。本尊の木造十一面観音菩薩立像は檜の一木造りでともに国の重要文化財。

温泉寺

- 住所

- 兵庫県豊岡市城崎町湯島985-2

- 交通

- JR山陰本線城崎温泉駅から徒歩15分の山麓駅から城崎温泉ロープウェイで3分、温泉寺駅下車すぐ、奥の院へはさらにロープウェイで3分、山頂駅下車すぐ

- 料金

- 拝観料=大人300円/城崎美術館共通券=400円/ロープウェイ(温泉寺往復)=540円/ (団体割引、障がい者手帳持参で割引あり)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~17:00(閉門)

達身寺

西国四十九薬師霊場25番、丹波古刹霊場第6番の札所

8世紀頃の創建とみられるが、詳細は不明な点が多い。平安、鎌倉期の仏像がおよそ80躯安置され、国の重要文化財(12躯)、県指定文化財(34躯)、市指定文化財(33躯)としてそれぞれ登録されている。また境内や寺周辺では見所も多く、春には黄色の水仙や薄紫色のカタクリの花、秋には紅葉や色とりどりのコスモスが広がる風景が楽しめる。毎年1月3日は早朝より毘沙門祭りが開かれる。

達身寺

- 住所

- 兵庫県丹波市氷上町清住259

- 交通

- JR福知山線石生駅からタクシーで15分

- 料金

- 400円 (20名以上の団体は300円引、障がい者手帳持参で無料)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:00(閉門)