【伊勢神宮内宮】お参りモデルコースをチェック!

日本人の大御祖神とされる天照大御神を祀る内宮は、古くから人々が憧れてきた特別な聖地。緑豊かな宮域を歩き、清らかな心で正宮へ。神様に日頃の感謝を伝えよう。...

更新日: 2024年4月12日

一生に一度はお参りしたい憧れの聖地、伊勢神宮。

参拝ルートや基本情報をご紹介します。

外宮、内宮、おはらい町・おかげ横丁をめぐるプランの紹介や、外宮、内宮の参拝ルート、

知っておきたい基本情報はこちらの記事でばっちり確認することができます。

外宮では衣食住の神様である豊受大御神に日ごろの感謝を伝え、内宮では日本人の大御祖神・天照大神をお参りします。お参り後のお楽しみはおはらい町・おかげ横丁での食べ歩き。

事前にプランをしっかり立てて、お伊勢さん参りを楽しんでくださいね。

伊勢神宮ってどんなところ?

日本人の大御祖神である天照大御神を祀る神社。約2000年の歴史をもち、全国の神社の本宗として仰がれている聖地でもある。内宮や外宮をはじめとする125社が所属する。正式名称は「神宮」。

内宮・外宮の正宮の「わけみや」のこと。正宮に続いて尊い宮とされ、全部で14宮ある。内宮・外宮の宮域内や伊勢市内の少し離れた域内などにある。

正宮(しょうぐう)…内宮(1)、外宮(1)

別宮(べつぐう)…内宮(10)、外宮(4)

摂社(せっしゃ)…内宮(27)、外宮(16)

末社(まっしゃ)…内宮(16)、外宮(8)

所管社(しょかんしゃ)…内宮(30)、外宮(4)

別宮所管社…内宮(8)

『日本書紀』によると、第11代垂仁天皇の御代に永遠の地を探し、天照大御神が皇女倭姫命とともに諸国をめぐり、最後に伊勢にたどり着いた。「常世の波が押し寄せる美しい国。この国にいることにしよう」との天照大御神の言葉のとおりに、五十鈴川の川上に鎮座されたことが内宮の起源とされている。

天照大御神の荒御魂を祀る内宮・荒祭宮

樹齢100年を超す大木があるなど、伊勢神宮は自然も見どころのひとつ。特に3月下旬から4月上旬にかけての宇治橋周辺の桜は見事。1月下旬〜2月上旬にかけて内宮・子安神社周辺で寒桜も咲く。冬の雪景色もおすすめだ。

せんぐう館の前にある勾玉池では5月上旬〜6月下旬に花菖蒲が見頃を迎える

11月下旬〜1月下旬にかけて、内宮宇治橋の大鳥居から日の出を望むことができる

毎日2回、神様へのお供えを準備する日別朝夕大御饌祭など多くの祭りが行なわれている。なかでも豊穣を感謝する10月の神嘗祭、6月・12月の月次祭は重要な祭りで「三節祭」と呼ばれる。

春と秋に行われる神楽祭では、内宮神苑に設けられる特設舞台で雅楽や舞楽が一般公開される

20年に1度、社殿を建て替え、神様を新たな宮にお遷り願う神宮最大の祭りで1300年以上の歴史がある。信仰や伝統、技術を次世代に受け継ぎ、変わらぬ姿を維持することにより常若の精神を伝えている。

せんぐう館では式年遷宮について詳しく学べる

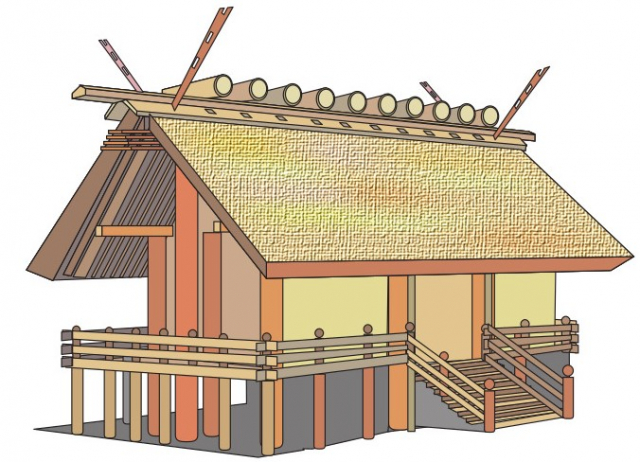

出雲大社の大社造りと並んで日本で最も古い建築様式のひとつといわれる、伊勢神宮の「唯一神明造」の社殿を見てみよう。

平入の入り口

切妻造の屋根のふきおろした方向を平(ひら)といい、平側に入り口が造られる形式を平入という。

切妻造の屋根

屋根を棟から両側へふきおろし、両端は棟と直角に切られている。本を半分開いて伏せたような形をしている。

高床式の床

弥生時代に穀物倉の建築で発達した造り。ネズミなどの食害を防ぎ、風通しを良くすることで湿気を防いだ。

掘立柱の支柱

地面に穴を掘り礎石を使わずに穴の底にじかに柱を立てている。

屋根の上の鰹木

屋根の上に並んでいる鰹木。内宮は偶数で10本、外宮は奇数で9本と決まっているため、鰹木を見ればどちらの所管かがわかる。

毎月1日の早朝に参拝することを指す。月のはじめに、1か月無事に過ごせたことを神様に感謝する地域の風習により、おはらい町・おかげ横丁は参拝客へのもてなしで早朝から賑わう。

参宮の定番ルートを紹介。グルメやみやげ探しなど参拝途中の楽しみ方も要チェック!時間がないときは、宮域内外の別宮は次の機会にして正宮をしっかりと参拝しよう。

おまいりスタート 伊勢市駅

駅前から続く参道を通って外宮へ。憧れのお伊勢まいりスタート!

↓ 徒歩5分

① 外宮

衣食住や産業を司る神様、豊受大御神にごあいさつ。

↓ 徒歩3分

② 外宮参道

名物グルメを食べたり、みやげ探しを楽しんだりと、内宮参拝の前にしばし休憩も。

↓ バス20分

③ 内宮

お伊勢まいりのハイライト。森に包まれた参道を進み正宮へ。神様に日々の感謝を伝えよう。

↓ 徒歩2分

④ おはらい町・おかげ横丁

レトロな門前町で、ランチやショッピングを満喫。伊勢名物の食べ歩きも楽しめる。

↓ 徒歩15分(月読宮)

↓ バスで10分(倭姫宮)

⑤ 別宮

さらにお伊勢まいりを充実させるなら、少し足をのばして宮域外にある別宮へ。

↓ バスで15分(月読宮)

↓ バスで10分(倭姫宮)

おまいり終了 伊勢市駅

宇治山田駅前と伊勢市駅前、鳥羽バスセンターをターミナルとして、伊勢神宮と鳥羽を中心に観光エリアを運行するのが伊勢二見鳥羽周遊バス「CANばす」。通常の路線バスとして利用できる。車内にフリーWi-Fiサービスもあり、便利。

乗り降り自由のフリーきっぷ「伊勢鳥羽みちくさきっぷ」は宇治山田駅前や伊勢市駅前、鳥羽バスセンターの三重交通きっぷうりばなどで購入できる。

正式名称は「豊受大神宮」といい、衣食住と産業の守護神である豊受大御神を祀っている。まずは正宮で日々の感謝を伝え、各お社にも参拝しよう。参拝後はせんぐう館で「式年遷宮」について学ぼう。

① 伊勢神宮は外宮からおまいりするのが古くからの習わし。3つの別宮と摂社、末社、所管社にも足を延ばしたい。

② 堀川に架かる小さな橋、火除橋からおまいりが始まる。この橋を渡ると神域に入る。橋から先、外宮内は左側通行。

③ 創建以来、約1500年以上にわたって神様へ毎日朝夕2度の食事をお供えしている御饌殿にも注目。行事も要チェック!

堀川に架かる小さな橋、火除橋からおまいりが始まる。この橋を渡ると神域に入る。橋から先、外宮内は左側通行。

↓

徒歩すぐ

おまいり前に必ず立ち寄り、ここで穢れを祓う。手水は神聖な場所に入るための「禊」を簡略にしたもの。

↓

徒歩すぐ

2つの鳥居が続く参道。遷宮で一新された鳥居と参道の木々の緑とのコントラストが美しい。鳥居の前では一礼を。

↓

徒歩8分

最奥に、豊受大御神が鎮座する御正殿が建っている。参拝は外から2番目の外玉垣南御門の前から行なう。

↓

徒歩7分

豊受大御神の荒御魂である豊受大御神荒御魂を祀る別宮。外宮の別宮のなかでも最も格式が高い宮だ。

↓

徒歩すぐ

古くから外宮の地、山田原の鎮守の神として祀られていた大土乃御祖神。外宮鎮座以後、外宮宮域の地主神となった。

↓

徒歩すぐ

風を司る級長津彦命と級長戸辺命を祀る。鎌倉時代の元寇の際、神風を吹かせて敵を撃退したという。

↓

徒歩3分

御神楽や御饌をあげる、入母屋造の建物。一角にお神札授与所があり、授与のほか、祈祷も受け付けている。

↓

徒歩8分

「式年遷宮」の祭りや歴史をわかりやすく紹介。外宮正殿の原寸大模型など、約200点が展示されている。

日本人の大御祖神とされる天照大御神を祀る内宮は、古くから人々が憧れてきた特別な聖地。緑豊かな宮域を歩き、清らかな心で正宮へ。神様に日頃の感謝を伝えよう。

① 五十鈴川に架かる宇治橋は、聖と俗を隔てる橋といわれる。玉砂利が敷かれた内宮の参道は右側通行。

② 内宮はお伊勢まいりのハイライト。正宮では、個人的な願い事の前に、神様に日々の感謝を伝えよう。

③ 正宮では、石段の下からのみ撮影が許されている。石段を上ったら撮影はやめて、最奥に鎮まる神様へ挨拶しよう。

宇治橋の両側に立つ鳥居。通る際は立ち止まり、一礼してから進む。冬至の頃には鳥居の中央から昇る朝日を見られる。

↓

徒歩すぐ

五十鈴川に架かる木造の和橋。長さは約100m、幅約8.5m。聖と俗を隔てる橋で、両側に大鳥居が立つ。

↓

徒歩3分

白い玉砂利が敷かれた参道の横に松が並ぶ美しい神の庭。神楽祭では特設舞台が設置され、舞楽が奉納される。

↓

徒歩3分

神路山、島路山を水源とする清らかな五十鈴川の清流で、手を清めよう。石畳の河原からの眺めも美しいスポット。

↓

徒歩すぐ

御手洗場の右手にある社で、社殿はなく、板垣で囲んだ石畳に祀られている。祭神は治水を司る水の神。

↓

徒歩7分

神宮杉が続くおごそかな雰囲気の参道を進み、正宮へ。石段を上った先に日本最高位の神・天照大御神が祀られている。

↓

徒歩3分

神明造を間近で見られる貴重な建物。御稲御倉は神様に捧げる稲を納める倉。外幣殿には古神宝が納められていた。

↓

徒歩3分

天照大御神の荒御魂「天照大御神荒御魂」を祀り、内宮では正宮の次に格式の高い別宮。正宮の北側奥の場所に建つ。

↓

徒歩3分

四至とは神域の四方を意味する。社殿や御垣はなく、石畳の上に内宮の神域を守っている神が祀られている。

↓

徒歩4分

級長津彦命と級長戸辺命を祀る。弘安4(1281)年の元寇の際、風日祈宮での祈祷により元軍が退却したと伝わる。

↓

徒歩3分

銅板葺き・入母屋造の建物で、向かって右から神楽殿、御饌殿、授与所となっている。祈祷の受付もここで。

↓

徒歩2分

神様の乗り物とされ、皇室から奉納された神馬が飼育されている。毎月1・11・21日に正宮へおまいりする。

↓

徒歩すぐ

参拝者のための無料休憩所。中央は能舞台となっており、行事の折には能や狂言などが奉納される。またお守りやお神札なども授与している。

↓

徒歩4分

祭神は木華開耶姫命。火の中で三柱の御子を産んだため、安産、子授けの神として庶民からの信仰が厚い。

↓

徒歩すぐ

神路山の入口に座す山の守り神・大山祇命を祀っている。子安神社の祭神・木華開耶姫命の父でもある。

↓

徒歩3分

内宮側の宇治橋脇からは五十鈴川と宇治橋が一緒になった景色が見られ、フォトスポットとなっている。

歴史が学べる伊勢神宮ガイドとめぐる神宮

ガイドには、ボランティアの「お伊勢さん観光ガイドの会」と、有料の「お伊勢さん」検定上級編合格者によるさらにディープな「お伊勢さん観光案内人」の2種がある。

問い合わせ:0596-63-6262(外宮前観光案内所)

時間:9:30〜15:00(時間は相談可)、7日前までに要予約(外宮のみの案内は当日先着順で受付)

費用:外宮は無料、内宮は1000円(交通費)。12~13時をはさむと昼食代1000円が必要

問い合わせ:0596-24-3501(美し国観光ステーションお伊勢さん観光案内人受付係)

時間:受付10:00〜15:00、4日前までに要予約

費用:内宮3500円(1~5名の場合。6名以上は人数により変動あり。詳細は問い合わせ)

手荷物を預け、手ぶらで観光ができるうれしいサービス(1個600円)。13:10までの受付で、当日中に宿泊先へ荷物を届ける配送サービスも便利。公共交通機関や徒歩での移動が多い伊勢エリアではぜひ活用したい。

◆伊勢市駅手荷物預かり所

問い合わせ:0596-65-6861

時間:9:00~17:30

定休日:無休

◆そのほかの手荷物預かり場所

伊勢市駅のほかは宇治山田駅にも手荷物預かり所が設置されている。また外宮参道の一部の商店や、内宮バス停前の「乗合自動車内宮前駅」のみやげ物屋でも同様のサービスを実施。

◆コインロッカー

伊勢市駅の改札を出て左手すぐと、突き当たりにコインロッカーが設置されている。空いていない場合は手荷物預かりサービスを利用しよう。

伊勢神宮内宮の参道が「おはらい町」。その中心部でひときわお店が集まるのが「おかげ横丁」。てこね寿司や伊勢うどんなどの郷土料理やみやげの店などが並び、年中多くの観光客でにぎわっている。おはらい町の一画では、江戸から明治期の風情漂う伊勢路の建築が移築・再現されているので、その点にも注目してみよう。

おはらい町・おかげ横丁の記事はこちらをCHECK!

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

【伊勢市駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット7選

【二見浦駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット5選

【三重県 伊勢・夜ごはん】伊勢で夜を楽しめるとっておきのお店10選!伊勢で夜ごはんを食べるならどこがいい?

見江島展望台から見えるハートの入り江が話題! 南伊勢町で幸せスポット探し&海鮮グルメ満喫の旅

伊勢まちなかをレンタサイクル探訪 ~歴史ある伊勢の暮らしを感じる旅へ

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。

皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!