福岡・北九州 x 神社(稲荷・権現)

福岡・北九州のおすすめの神社(稲荷・権現)スポット

福岡・北九州のおすすめの神社(稲荷・権現)ポットをガイドブック編集部が厳選してご紹介します。合格、開運、カップル円満を願って「太宰府天満宮」、「櫛田さん」の名で親しまれる博多の総鎮守「櫛田神社」、1800年以上の歴史をもつ「筑前国一之宮 住吉神社」など情報満載。

- スポット:50 件

- 記事:17 件

福岡・北九州のおすすめエリア

福岡・北九州の新着記事

福岡・北九州のおすすめの神社(稲荷・権現)スポット

1~20 件を表示 / 全 50 件

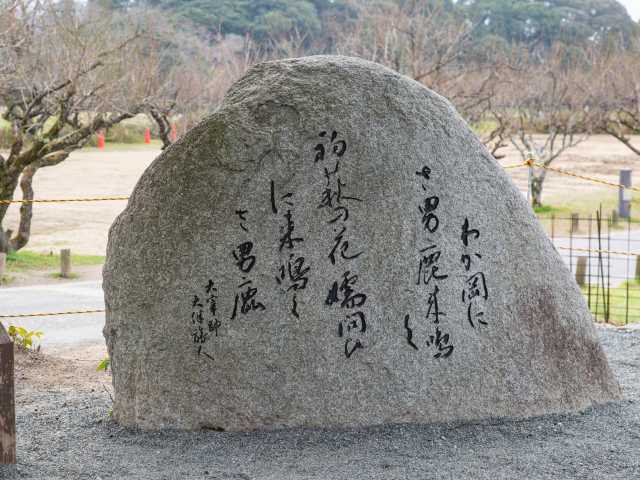

太宰府天満宮

合格、開運、カップル円満を願って

平安時代に学者、政治家、詩人と多方面で活躍した菅原道真を祀る。左大臣の藤原時平の陰謀により、大宰府に左遷された道真は、延喜3(903)年に59歳で死去。その亡骸を運ぶ牛車の牛が、この場所に伏して動かなくなり、祠を建てたのが起源といわれる。学業祈願に加え、厄除けや家内安全祈願にご利益がある。境内では道真ゆかりの飛梅のほかに、6000本の梅、大樟、花菖蒲など四季を通して美しい景観を楽しむことができる。

太宰府天満宮

- 住所

- 福岡県太宰府市宰府4丁目7-1

- 交通

- 西鉄太宰府線太宰府駅から徒歩5分

- 料金

- 見学料(宝物殿)=大人500円、高・大学生200円、小・中学生100円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 6:00~19:30(閉門、時期により異なる)

櫛田神社

「櫛田さん」の名で親しまれる博多の総鎮守

上川端商店街の南端近くにある博多の総鎮守。博多祇園山笠のフィナーレを飾る「追い山笠」の出発地点でもある。境内の博多歴史館には、文化財の山笠の絵馬をはじめ、社宝を展示。

櫛田神社

- 住所

- 福岡県福岡市博多区上川端町1-41

- 交通

- 地下鉄中洲川端駅から徒歩5分

- 料金

- 入館料(博多歴史館)=大人300円、大学・高校生200円、小・中学生150円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 4:00~22:00(参拝時間)、9:00~17:00(札所、問合せ)

筑前国一之宮 住吉神社

1800年以上の歴史をもつ

開運、縁結び、相撲の神として崇敬されている筑前国一之宮。現在の社殿は元和9(1623)年の建築で、国の重要文化財。境内の一角に能楽殿がある。

筑前国一之宮 住吉神社

- 住所

- 福岡県福岡市博多区住吉3丁目1-51

- 交通

- JR博多駅から徒歩10分

- 料金

- 無料

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~17:00(閉門)

警固神社

神社の足湯で癒されタイム

天神の中心部にある警固神社。境内には無料の足湯があり、隠れた休憩スポットとして参拝者から人気を集めている。ミネラルを豊富に含んだ湯は約42度で、保温効果や保湿効果にすぐれている。

警固神社

- 住所

- 福岡県福岡市中央区天神2丁目2-20

- 交通

- 西鉄天神大牟田線西鉄福岡(天神)駅から徒歩4分

- 料金

- 足湯=無料/タオル=100円/干支みくじ=400円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 5:00~18:00(閉門)

宗像大社辺津宮

緑に囲まれた神苑に社や史跡が点在

宗像市内を流れる釣川のそばに鎮座する総社。およそ10万平方メートルの広大な神苑に、本殿、儀式殿、祈願殿、神宝館などがあり、一年を通して多くの参拝者でにぎわう。本殿の横には御神木で、樹齢550年のナラの木が立つ。平成29(2017)年に世界文化遺産に登録。

宗像大社辺津宮

- 住所

- 福岡県宗像市田島2331

- 交通

- JR鹿児島本線東郷駅から西鉄バス神湊行きで15分、宗像大社前下車すぐ

- 料金

- 神宝館拝観料=大人800円、高・大学生500円、小・中学生400円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由(神宝館は9:00~16:00)

宮地嶽神社

シンボルの大注連縄がひときわ目を引く

商売繁昌・何事にも打ち勝つ開運の神として全国に知られ、年間250万人以上の参拝者が訪れる。長さ11m、直径2.6m、重さ3トンの大注連縄は注目。

宮地嶽神社

- 住所

- 福岡県福津市宮司元町7-1

- 交通

- JR鹿児島本線福間駅から西鉄バス津屋崎橋行きで6分、宮地嶽神社前下車すぐ

- 料金

- 祈願料=5000円~/家祓=30000円~/地鎮祭=35000円~/結婚式=100000円~/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由、御札授与所は7:00~19:00(閉館)

浮羽稲荷神社

赤い鳥居を上った先には絶景が広がる

城ヶ鼻公園内にある神社。商売繁盛や五穀豊穣、酒造と健康、長命長寿などにご利益があり、学問の神様ともいわれる。山に沿って続く赤い鳥居を上った先は見晴らしのよい景色が広がるビュースポット。

宗像大社中津宮

福岡県最大の島にある七夕信仰発祥の神社

九州本土の沖合10kmにある福岡県最大の島「大島」の南西岸に、辺津宮と向かい合うようにして鎮座。60段の階段を上がると本殿、拝殿、御神木のイチョウの木などがある。日本における七夕伝説発祥の地といわれ、旧暦の7月7日に七夕祭が開催される。平成29(2017)年に世界文化遺産に登録。

宗像大社中津宮

- 住所

- 福岡県宗像市大島1811

- 交通

- JR鹿児島本線東郷駅から西鉄バス神湊行きで20分、神湊波止場下車、宗像市営渡船に乗り換えて25分、大島港フェリーターミナル下船、徒歩10分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由

八坂神社

細川忠興が創建。石造鳥居と石造灯籠は県の重要文化財

元和3(1617)年、細川忠興が小倉城の鎮守として城郭北西の鋳物師町に創建。昭和9(1934)年に現在地へ遷座した。境内の石造鳥居と二基の石造灯籠は、県の重要文化財。

八坂神社

- 住所

- 福岡県北九州市小倉北区城内2-2

- 交通

- JR鹿児島本線西小倉駅から徒歩5分

- 料金

- 祈願料=8000円~/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 6:00~17:30(閉門)、授与所は8:30~17:00(閉所、祈願受付は~16:30)

八所宮

イザナギノミコトなどの神々が道案内をしたという伝説が残る

祭神はイザナギノミコトなど四夫婦八神。神武天皇東征のおりに、この神々が赤馬に乗ってあらわれ、道案内をしたという伝説が残る。例年行われている秋季例大祭では、約200年の伝統を持つ古武大名行列が22時から翌日深夜2時まで行われる。

岩屋神社

地名の由来である本殿の宝珠石は天から降ってきた石と伝えられる

およそ1500年前を起源とする神社。本殿の宝珠石は天から降ってきた石と伝えられ、地名の由来にもなっている。本殿の裏には、高さ54mの権現岩などの巨岩、奇岩が多い。

岩屋神社

- 住所

- 福岡県朝倉郡東峰村宝珠山

- 交通

- JR久大本線夜明駅からBRTバス添田行きで1時間15分、筑前岩屋下車、徒歩18分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由

綱分八幡宮

流鏑馬や獅子舞が行われる放生会御神幸祭は室町時代から続く神事

福岡県の無形民俗文化財である放生会御神幸祭は、暦応年間(1338~1341)以来の神事といわれ、現在は隔年ごとの10月13・14日に近い土・日曜に行われている。

英彦山神宮

かつて修験の山として栄えた霊山。春は新緑、秋は紅葉が美しい

英彦山はかつて修験の山として栄えた霊山。銅の鳥居をくぐり、石段を上ると奉弊殿、下宮がある。山頂の上宮まで3kmほどの参道が続く。春は新緑、夏は涼しく、秋は紅葉が美しい。

英彦山神宮

- 住所

- 福岡県田川郡添田町英彦山1

- 交通

- JR日田彦山線添田駅から添田町バス英彦山方面行きで40分、銅の鳥居下車すぐ

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由

福岡縣護国神社

緑に包まれてすがすがしい、都会のなかの鎮守の杜

明治維新以来、国難に殉じた福岡県出身の英霊を祀ったのが始まりで、昭和18(1943)年に現在の場所に神社が創建された。緑深い広大な境内は静寂に包まれ、都心とは思えないほど。

福岡縣護国神社

- 住所

- 福岡県福岡市中央区六本松1丁目1-1

- 交通

- 地下鉄六本松駅から徒歩7分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由、社務所は9:00~17:00(閉所)

十日恵比須神社

博多商人の厚い信仰を集める神社

毎年、1月8~11日に行われる十日恵比須で知られる神社。祭神は事代主神(えびす様)と大国主神(だいこく様)。商売繁盛、家内安全、無病息災にご利益がある。