更新日: 2024年7月21日

和歌山【金剛峯寺】高野山のみどころ山内117か寺の中心!

弘法大師が『金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経』という経典から命名した、高野山真言宗の総本山。

山内にある117の寺院の中心で、住職である座主が高野山真言宗管長を務め、高野山真言宗全体の宗務も行っています。

境内は4万8295坪と広大で、主殿をはじめ襖絵が有名な別殿、美しい庭園の蟠龍庭など、見どころが盛りだくさん。

真言宗独自の呼吸法・瞑想法の「阿字観」も、ぜひ体験してみましょう。

目次

【高野山】金剛峯寺モデルコース

拝観前にチェック!

☑ 全国3600ヵ寺の高野山真言宗の総本山

☑ 境内の石庭、蟠龍庭は日本最大級の石庭

☑ 話題の「阿字観」が気軽に体験できる

モデルコース(所要時間:約30分)

① 正門

⇩ ・経蔵 ・鐘楼

② 主殿

⇩ ・大広間 ・持仏間 ・梅の間 ・柳の間

③ 新別殿

⇩

④ 別殿

⇩

⑤ 蟠龍庭

⇩

② 主殿

⇩ ・書院上段の間 ・中庭 ・台所

総本山金剛峯寺

- 住所

- 和歌山県伊都郡高野町高野山132

- 交通

- 南海高野線極楽橋駅から高野山ケーブルで5分、高野山駅で南海りんかんバス大門南駐車場行きに乗り換えて12分、金剛峯寺前下車すぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:30~16:30(閉門17:00)

- 休業日

- 無休(行事により拝観不可日あり)

- 料金

- 金剛峯寺=中学生以上1000円、小学生300円/共通内拝券(金剛峯寺、金堂、根本大塔、徳川家霊台、授戒料)=2500円/(障がい者と介添え者1名無料・未就学児無料(授戒は除く))

【高野山・金剛峯寺×見どころ①】皇族や高野山の重職のみが通るのを許されていた門「正門」

昔は天皇、皇族、高野山の重職しか出入りを許されていなかったそう。今でも僧侶たちは正門の右手にある小さなくぐり戸を使っている。

紅葉の季節には、また違った表情を見せてくれる

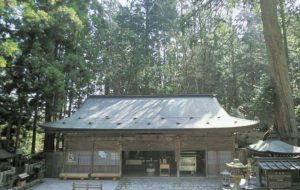

【高野山・金剛峯寺×見どころ②】檜皮葺きの大屋根が圧巻! 高野山の中心となる本坊「主殿」

文久3(1863)年に再建された東西54m、南北63mに及ぶ山内最大規模の建物。内部も公開されていて、順路に沿って見学できる。大広間では常楽会や花祭りなどの法会も行われる。

屋根の上にある天水桶に雨水をためて火災に備えている

主殿内も見所がたくさん!

大広間

常楽会や花祭りなどの法会が行われる重要な部屋。斉藤等室筆の群鶴と松が描かれている。

台所

江戸期以降僧侶たちの食事を作っていた場所で、まだまだ現役。今でも行事ごとの炊き出し用に大きなかまどが使われている。

柳の間

山本探斎により柳鷺図が描かれていることから、柳の間と呼ばれる。豊臣秀吉の甥にあたる秀次が、28歳の若さで自害したことから秀次自刃の間ともいわれる。

【高野山・金剛峯寺×見どころ③】随時開催されている法話を気軽に体験しよう「新別殿」

昭和59(1984)年の「弘法大師御入定1150年御遠忌大法会」の際に新設。169畳の大広間ではお茶の接待のほか、僧侶による法話も随時行われているのでぜひ聞いてみよう。

【高野山・金剛峯寺×見どころ④】高野山草創の名場面が美しい襖絵に「別殿」

昭和9(1934)年に建てられた桃山様式建築で、西・東両側に各四つの部屋が並ぶ。四季の花鳥や弘法大師の入唐から高野山草創までを描いた守屋多々志画伯作の襖絵が見事。

【高野山・金剛峯寺×見どころ⑤】広大な庭に表現された日本の美意識を感じて「蟠龍庭」

雲海の中で雌雄の龍が向かい合い、奥殿を守る姿が表現されている。龍を表す石は弘法大師のふるさとである四国の花崗岩が、雲海を表す砂は京都の白川砂が使われている。

勅使門より向かって左に雄、右に雌の龍が向かい合って奥殿を囲む

奥殿の横から眺めると、石の連なりが龍の背中のように見える

障子の間から眺めると、まるで一幅の絵のようだ

【高野山・金剛峯寺】阿字観を体験

阿字観とは真言宗独自の呼吸法・瞑想法のこと。初めてでも僧侶の導きによって瞑想の世界に入っていける。金剛峯寺の阿字観道場で定期的に行われているので参加してみよう。

開催時間:9:30~、11:30~、13:30~、15:30

開催日: 4月23日~11月22日の金・土・日・月曜のみ実施

参加費:1000円(売店にて、内拝料とは別途)

※予約不可、先着順、各回定員20名

大日如来を示す「阿」の梵字をイメージしながら瞑想する

南紀の新着記事

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。