更新日: 2024年7月21日

東寺(教王護国寺)の見どころと参拝コースをご案内!ランドマークの五重塔や東寺弘法市をチェックしよう

~平安京の遺構で迫力ある立体曼荼羅と向き合う~

「東寺」「弘法さん」と呼ばれているが、正式な寺号は教王護国寺。

平安遷都の折に、平安京を守る官寺のひとつとして創建された。歴代天皇や足利将軍家の庇護のもと隆盛を極めたが一時期荒廃。その後、豊臣家と徳川家の援助を受けて再興を果たした。

密教美術の宝庫といわれるほど寺宝を多く持ち、宝物館には2万5000点余もの国宝や重要文化財が収められている。

また、毎月弘法大師の命日に開かれる弘法市は、北野天満宮の天神市と並ぶ京の二大縁日として、古くから賑わっている。

東寺(教王護国寺)

・世界遺産

・桜の見ごろ:4月上旬

・紅葉の見ごろ:11月下旬~12月上旬

・ライトアップ:五重塔は毎夜(拝観不可)

東寺(教王護国寺)

- 住所

- 京都府京都市南区九条町1

- 交通

- JR京都駅から徒歩15分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:00~16:30(閉門17:00)

- 休業日

- 無休

- 料金

- 金堂・講堂=500円/金堂講堂五重塔(特別公開中)=800円/宝物館=500円、公開期間などにより異なる/招き猫みくじ=300円/一言おみくじ=200円/帝釈天の根付=900円/(特別公開中金堂講堂、宝物館、観智院は1000円、金堂講堂五重塔、宝物館、観智院は1300円の共通券あり、障がい者手帳持参で金堂・講堂の拝観料300円)

東寺(教王護国寺)の知っておきたいキーワード

●京都駅からも見えるランドマークは五重塔

●講堂内の立体曼荼羅

五重塔や立体曼荼羅の見どころのほか、2017年3月に修復を終えた、塔頭・観智院の通年公開にも注目したい。

毎月第1日曜日には、がらくた市(骨董市)も開催する

東寺(教王護国寺)のおすすめ!参拝コース

所要約40分

東寺(教王護国寺)の見どころ①南大門

重要文化財

平安京南端の九条大路、今の九条通に面している大きな門で、東寺の正門にあたる。焼失したため1895(明治28)年に、三十三間堂の西門を移築した。

堂々と構える東寺の正門

⇩ 徒歩4分

東寺(教王護国寺)の見どころ②勅使門

⇩ 徒歩2分

東寺(教王護国寺)の見どころ③大師堂(御影堂)

国宝

⇩徒歩すぐ

東寺(教王護国寺)の見どころ④食堂

⇩ 徒歩3分

東寺(教王護国寺)の見どころ⑤講堂(立体曼荼羅)

重要文化財

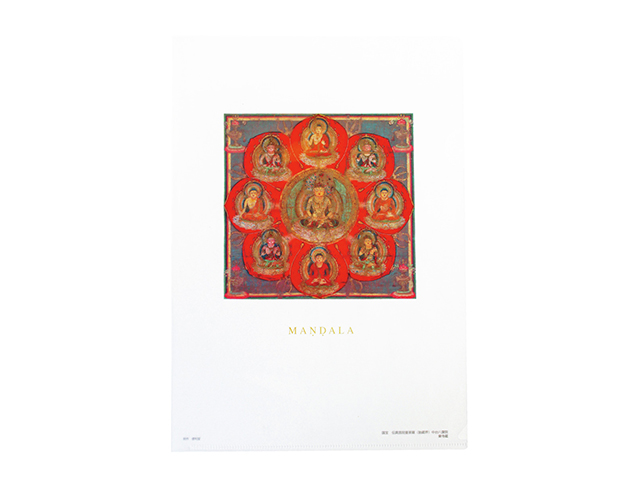

弘法大師作。正式には羯磨(かつま)曼荼羅といい、講堂に安置されている。大日如来坐像を中心に、如来、菩薩、明王、天部といった21体の仏像を配し、曼荼羅の世界を具現化している。仏像16体は国宝。

空海が構想した密教の教えを表現する曼荼羅像

室町時代、1491(延徳3)年に建てられた講堂

⇩ 徒歩3分

東寺(教王護国寺)の見どころ⑥金堂

国宝

東寺の本堂にあたる建物で、1603(慶長8)年に豊臣秀吉が再建。和様、唐様、天竺様を採用した、威厳あふれる建物。桃山時代の代表的建造物で、国宝に指定されている。内部には本尊の薬師如来像が安置されている。

⇩ 徒歩3分

東寺(教王護国寺)の見どころ⑦五重塔

国宝

高さ約55m、木造の建造物では日本一の高さを誇る。寺の創建当時からこの地にあり、現在の塔は1644(寛永21)年に徳川3代将軍家光によって再建されたもので5代目にあたる。

東寺(教王護国寺)のご利益グッズ

水引細工で桜をかたどった、縁むすびお守りストラップ 500円

国宝の『両界曼荼羅 中台八菜院』が描かれたクリアファイル300円

手に馴染ませると、そっと香りが立ちのぼる、八雲塗香(やくもずこう)カード350円

何万人もの人出で盛大ににぎわう「東寺弘法市」へ行こう!

弘法大師の命日である毎月21日、「弘法市」が東寺の境内や参道で開かれます。骨董や古着、名産品などの露店が並ぶ。12月の「終い弘法」と1月の「初弘法」はとくに盛況をみせます。

数百円のものから高価なものまで目利きに挑戦しよう

京都の新着記事

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

【筆者】まっぷるマガジン編集部

SNS

観光情報を観光地ごとに紹介する雑誌スタイルの旅行ガイドブック「まっぷるマガジン」。その取材スタッフや編集者が足で集めた「遊ぶ」「食べる」「買う」「見る」「泊る」のおすすめ情報をご紹介しています。