更新日: 2024年5月16日

石見銀山観光ナビ!見どころ&行き方&楽しみ方をチェックしよう!

かつて世界二大銀山のひとつとして海外にまで名を馳せ、2007年に国内14番目の世界遺産に登録された石見銀山。

登録エリアは広範囲にわたっており、仙ノ山を中心とした1000近くの間歩(坑道跡)が残る「銀山山跡と鉱山町」、銀を積みだした「港と港町」、これらを結ぶ「街道」のすべてが対象となっており、その面積は約530haにも及びます。

石見銀山観光の基礎知識からおすすめツアーまで、足を運ぶ前に知っておきたい必須情報をご紹介します。

目次

【石見銀山】こんなところです

【石見銀山】なぜ世界遺産に選ばれたの?

●世界の経済、文化に影響を与えたから

最盛期には世界の銀産出量の約3分の1を占めた日本の銀のうち、その大半を占めていたのが石見銀山産。東アジアに輸出され、東西を交易で結ぶ原動力となった。

●銀生産の遺跡が豊富に残るから

大正時代に鉱山活動が休止された結果、採掘から製錬まですべての作業が人力と手作業で行われた生産遺構や、住居跡が状態よく残っている。

清水谷製錬所跡

●銀山運営の全体像がよくわかるから

坑道跡、銀や物資を運んだ街道、海外への積み出し港などから遺跡をとりまく自然環境まで、鉱山運営に関する痕跡が広範囲で保存されている。

政治経済の中心となった大森地区

【石見銀山】登録エリアは広範囲にわたっています

仙ノ山を中心とした、1000近くの間歩(坑道跡)が残る「銀鉱山跡と鉱山町」、銀を積み出した「港と港町」、これらを結ぶ「街道」のすべてが対象。その総面積は、約530haに及ぶ。

石見銀山は緑深い山間にある

【石見銀山】知っておこう

●どうやって掘っていたの?

左手に持った山箸(やまはし)で鉄子(てっこ)と呼ばれるタガネをはさみ、右手の山槌で叩いて鉱石を掘り出すという具合に、すべて手作業。このため、1日かけても掘り進めるのは30cmほどだったという。

●銀の作り方は?

掘り出した鉱石を砕くなどして、鉱石と素石に分ける。次に鉛と銀の合金を作り、これを溶かして、鉛を抜きさり銀を取り出す「灰吹法(はいふきほう)」という技法で銀を取り出していた。

石見銀山へのアクセス

電車・バス

●JR松江駅→JR山陰本線特急(約50分/2900円)→JR大田市駅→石見交通バス(約30分/640円)→大森代官所跡バス停

●出雲縁結び空港→出雲一畑交通(空港連絡バス)(約30分/720円)→JR出雲市駅→JR山陰本線特急(約23分/1880円)→JR大田市駅→石見交通バス(約26分/640円)→大森代官所跡バス停

車

●山陰自動車道 松江玉造IC→山陰自動車道・山陰道(約59㎞/約56分)→大田中央・三瓶山IC→9号線・174号線・375号線・46号線(約16㎞/約25分)→石見銀山世界遺産センター

●浜田自動車道 大朝IC→261号線・40号線・187号線・31号線(約50㎞/約1時間10分)→石見銀山世界遺産センター

石見銀山周辺エリアはパーク&ライドを利用

環境保護のため石見銀山への観光目的の車の乗り入れは規制されている。石見銀山世界遺産センター駐車場に止め、路線バスで現地へ向かおう。

【バス情報】

・世界遺産センター→200円(所要5分)→大森バス停

・世界遺産センター→240円(所要7分)→大森代官所跡バス停

石見銀山の歴史(略年表)

鎌倉

・延慶2(1309)年『銀山旧記』で初めて石見銀山が発見されたと伝わる

室町〜戦国

・大永7(1527)年 博多の豪商、神屋寿禎(かみやじゅてい)が石見銀山を発見

・天文2(1533)年 灰吹法を導入。以降、国内の他鉱山にも広まる

安土桃山

・慶長5(1600)年 関ヶ原の戦後、勝利した徳川家康が領有

・慶長6(1601)年 大久保長安が初代奉行に任命される

・慶長7(1602)年 年産4000貫(15t)の銀を産出

江戸

・寛永元(1624)年 銀産出量が減少し始める

明治・大正

・明治20(1887)年 大阪の藤田組による鉱山経営が始まる

・明治28(1895)年 清水谷製錬所が完成

・大正12(1923)年 第一次世界大戦後、経営不振で休山

昭和

・昭和18(1943)年 銅採掘を試みるが水害により断念

・昭和62(1987)年 大森、銀山の町並みが国の重要伝統的建造物群保存地区に選定

平成

・平成13(2001)年 世界遺産暫定リストに登載

・平成16(2004)年 温泉津の町並みが国の重要伝統的建造物群保存地区に選定

・平成19(2007)年 ユネスコにより世界遺産に登録される

【石見銀山】<もっと詳しく知るなら>石見銀山世界遺産センター

石見銀山遺跡の価値や魅力、全体像などを伝えるガイダンス施設。展示室では模型や映像を通して、世界に影響を与えた石見銀山の歴史や鉱山技術をわかりやすく紹介している。

石見銀山の歴史や鉱山技術を紹介

車利用の場合はここの駐車場を利用

【石見銀山】<これもおすすめ>丁銀づくり体験

毎週水・木曜、エントランスホールで低融点合金を使った丁銀づくり体験ができる。水・木曜以外の体験は電話にて相談可。所要時間は30分から。

体験料は丁銀キーホルダー1500円(製作キット付き)、丁銀ストラップ500円

石見銀山世界遺産センター

- 住所

- 島根県大田市大森町イ1597-3

- 交通

- JR山陰本線大田市駅から石見交通大森方面行きバスで30分、世界遺産センター下車すぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:30~18:00(閉館、12~翌2月は~17:30<閉館>)、展示室の観覧は9:00~17:00(最終入室、12~翌2月は~16:30<最終入室>)

- 休業日

- 最終火曜(年末年始休)

- 料金

- 入場料(展示室)=大人300円、小・中学生150円/丁銀づくり体験(プラ版、ストラップ、キーホルダー、プレミアム)=150~3000円/(20名以上の団体は展示室入場料大人250円、小・中学生100円、外国人は証明書持参で割引あり、障がい者手帳持参で入場料無料)

石見金山の楽しみ方

【石見銀山】見どころはここ!

【石見銀山×見どころ】大森地区

17世紀から19世紀半ばにかけて石見銀山の政治経済の中心地となった場所。約800mの町並みに代官所跡、地役人旧宅、武家屋敷、銀山運営に関する建物が並ぶ。町家を利用したカフェやショップも点在。

歩き方アドバイス

片道約800mの平坦な街道は徒歩で約20分。沿道の史跡やショップ、カフェなどに立ち寄りながら町並み散策を楽しもう。

ノスタルジックな大森の町並み

【石見銀山×見どころ】銀山地区

16世紀から20世紀にかけて銀生産の全作業が行われていた場所で、坑道や製錬所跡、寺社などが残る。最盛期には1万3000軒もの住居が並び、約20万人がここに暮らしていたという。

歩き方アドバイス

龍源寺間歩までは片道約2.3㎞の山道。ゆるやかな上り坂なので、電動タイプのレンタサイクルで移動するのがおすすめ。時間がある場合は歩くのもよい。

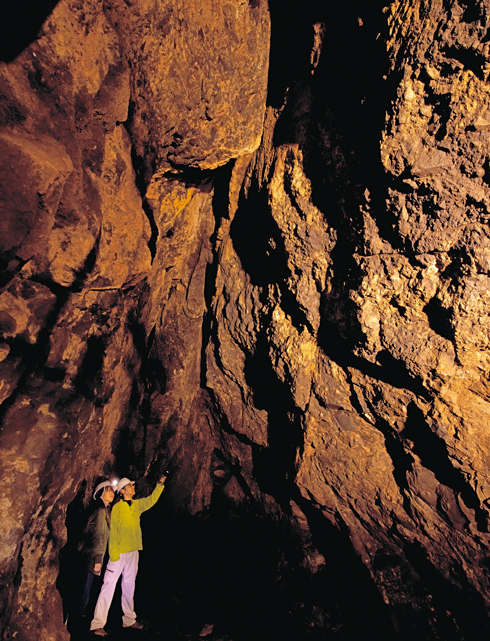

一般公開中の龍源寺間歩

【石見銀山】ガイドツアーに参加してみよう

【石見銀山×ガイドツアー】大久保間歩一般公開限定ツアー

仙ノ山の中腹、標高310mに位置する石見銀山最大級の坑道跡。江戸時代から明治時代にかけて開発された全長約900mの坑道のうち、約175mが公開されている。石見銀山の心臓部である福石場は必見。(予約制の限定ツアー)

0854-89-9091(大久保間歩予約センター)

●期間:3~11月の金・土・日曜、祝日、GW、お盆

●出発時間:9:45、11:00、12:30、13:45(出発の30分前に集合)

●集合場所:石見銀山世界遺産センター

●所要時間:約2時間

●料金:大人4500円、小・中学生3500円(入坑料・ガイド料・バス代・保険料を含む)

●予約:5日前までの予約制

●定員:各回20名

●最小催行人数:5名

高さ20m、横幅15m、奥行30mにわたる大規模な採掘場「福石場」

運搬道に使われた金生坑(きんせいこう)を見学(外観のみ)

大久保間歩

- 住所

- 島根県大田市大森町銀山

- 交通

- JR山陰本線大田市駅から石見交通大森方面行きバスで30分、世界遺産センターでツアーバスに乗り換えて15分、原田駅駐車場下車、徒歩20分

- 営業期間

- 3~11月

- 営業時間

- 9:30~、10:30~、12:15~、13:15~(5日前までに要予約)

- 休業日

- 期間中月~木曜、祝日の場合は営業

- 料金

- 大人3800円、小・中学生2800円、入坑料・ガイド料・バス代・保険料を含む(入坑料・ガイド料・バス代・保険料等含む)

【石見銀山×ガイドツアー】定時ワンコインガイド

石見銀山の世界に誇れる価値や歴史について、地元ガイドから興味深い説明を聞きながらめぐるツアー。銀山地区と大森地区の各1コースがある。

0854-89-0120(石見銀山ガイドの会)

●期間:毎日開催(3ヵ月前より前日まで予約可能)

●定員:各回10名

●料金:大人500円、中学生以下無料(龍源寺間歩の入場料は別途必要)

龍源寺間歩コース

銀山公園から龍源寺間歩まで歩き、当時のノミ跡などが残る坑道内を見学する。

●出発時間:10:30、13:00(12〜2月は10:30のみ)

●集合場所: 銀山公園(大森観光案内所付近)

●所要時間:約1時間30分

●歩行距離:約4.6㎞

※龍源寺間歩の入場料が別途必要

大森の町並みコース

大森代官所前から江戸時代の情緒が残る大森の町並みを散策し、銀山公園まで歩く。

●出発時間:10:30

●集合場所: 大森代官所前ひろば

●所要時間:約1時間30分

●歩行距離:約1㎞

※大森町並みコースは予約が必要

【石見銀山】これはお得! 石見銀山WAONカード

イオングループが世界遺産とタイアップした電子マネーカード。支払いに利用すると入館料が割引になる施設もある。

★購入&チャージはここで

大森観光案内所、石見銀山世界遺産センター

中国・四国の新着記事

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

【筆者】jigen

SNS

まっぷるの奈良、山陰地方を担当。担当エリア以外にもオモシロネタを発信します!