更新日: 2024年2月19日

京都観光はこれでOK!エリア別・おすすめ観光スポットと基本情報

1200余年の長い歴史を持ち、日本の魅力が詰まった街・京都。古い寺社や史跡、街並み、文化施設などが数多く存在し、外国の方にも人気の観光地です。平成6(1994)年には「古都京都の文化財」として17か所もの寺社などが世界遺産に登録されています。

現在では、近代的な都市の側面と自然を生かした歴史的な景観が美しく融合し、四季折々に多彩な表情を見せてくれる街へと変遷を遂げています。

京都の見どころは街中に点在。行きたいのはどのあたりか、まずはお目当てのスポットの位置を確認することから始めてみましょう。

目次

知っておくと便利!街めぐり格言

山のない方角が南

京都は北、西、東の三方を山に囲まれた盆地で南側だけが開けています。道に迷ったり地図を見るときは、まず遠くを見渡して方角を確認しましょう。

通り名をマスターすべし

平安京は碁盤の目のように東西南北の通りで区切られていました。中心部にはその町割りが今も残っているため、通り名を知っていれば位置がわかります。

鉄道は意外と移動がラク

市営地下鉄烏丸線・東西線、JRに京阪電車、阪急電車、叡山電鉄、嵐電と鉄道網が充実。渋滞知らずでスケジュールが立てやすいので、バスとうまく組み合わせてみましょう。

自転車にはコツがある

もはや京都観光の定番ともいえるレンタサイクル。電動アシスト自転車を選べたり、宿泊施設や駅までデリバリーしてくれるサービスもあるので活用してみましょう。

プランニングのコツ

STEP1 まずやりたいことを決める

絶対に行きたい場所ややりたいことなどをひとつ決めてそこから膨らませましょう。優先したいこと以外は何かあったら変更してもいいくらいの軽い気持ちでいるのがポイント。

STEP2 行くエリアを決める

京都の社寺はいくつかのエリアに集中しています。移動距離が長くないほうが効率よく観光できるので、行くべき場所が決まったら、なるべくそのエリア内でスポットを選ぶのが正解。

STEP3 その日のメインスポットを決める

一日にたくさん詰め込んでしまうと、どっと疲れたり、せっかくの感動がぼやけてしまった、なんてことも。目的地は3か所くらいに絞り、余裕をもったスケジューリングを。

STEP4 オリジナルコースを作る

思い出深い旅にしたいならテーマを決めてみては?カフェめぐりや、ご利益まいりや御朱印をいただくのもいいでしょう。ひとつの視点から見つめれば、より深く京都を味わうことができるはず。

STEP5 予約をする

□鉄道/飛行機

□宿(京都駅・河原町エリアがおすすめ)

□食事(懐石料理は予約が基本)

□レンタル着物/各種体験

□御所・離宮/西芳寺/京都迎賓館

さあ、京都へ出発です!

各エリアの特徴とおすすめスポット

京都の基本情報をチェックしたら、次はエリアの位置関係や特徴を押さえておきましょう。各エリアのおすすめ観光スポット、人気のグルメスポットもあわせて紹介するので、行き先に迷っている方は要チェックです!

銀閣寺周辺

京都駅からバスで40分

自然を楽しみながらゆったり散策

南禅寺から始まる疏水沿いの旅は、哲学の道と合流して足利義政の理想郷である銀閣寺へと続きます。

イチオシ名所

・奥ゆかしい東山文化の原点銀閣寺

・三門からの眺めは元祖絶景南禅寺

・疏水を染める桜と紅葉哲学の道

銀閣寺

哲学の道

銀閣寺(慈照寺)

室町期から時空を超える風雅庭園の侘び寂びに癒される

室町幕府8代将軍・足利義政が、祖父義満の造った北山殿(金閣寺)にならって建立した山荘、東山殿が前身。義政の遺言によって寺になった。正式な寺号は慈照寺。華やかな金閣寺に比べると、侘び寂びの世界を表現した銀閣寺には静かな気品が感じられる。名前とは異なり、銀閣に銀箔が施されたことはない。上下2段に分かれている庭園は上が枯山水、下が池泉回遊式。池の東には銀閣と同年に完成した東求堂がある。

銀閣寺(慈照寺)

- 住所

- 京都府京都市左京区銀閣寺町2

- 交通

- JR京都駅から市バス100系統銀閣寺行きで35分、銀閣寺前下車、徒歩5分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:30~17:00(閉門17:20)、12~翌2月は9:00~16:30(閉門16:50)、特別拝観は10:00~15:30(閉門16:00)

- 休業日

- 無休

- 料金

- 参拝料=大人500円、小・中学生300円、特別拝観は別途/(障がい者手帳持参で本人のみ参拝料100円)

南禅寺

名ゼリフでも有名、堂々たる大寺院

亀山天皇の離宮、禅林寺殿が前身で、大明国師の開山によって寺に改められた。後醍醐天皇が官寺の格制度を定めた際は、京都五山の第一位に、足利義満の相国寺建立後は、五山の上位を与えられ最高位の禅寺になった。その後大火によって衰退したが、江戸初期に再興。「虎の子渡し」と呼ばれる枯山水庭園のほか、江戸期の名庭が多い。歌舞伎で、石川五右衛門が三門の上から「絶景かな~」と大見得を切る名ゼリフも有名。

南禅寺

- 住所

- 京都府京都市左京区京都府京都市左京区南禅寺福地町86

- 交通

- 地下鉄蹴上駅から徒歩10分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:40~16:40(閉門17:00)、12~翌2月は~16:10(閉門16:30)

- 休業日

- 無休(12月28~31日休)

- 料金

- 方丈庭園=大人600円、高校生500円、小・中学生400円/三門=大人600円、高校生500円、小・中学生400円/南禅院=大人400円、高校生350円、小・中学生150円/(30名以上で団体割引あり、障がい者手帳持参で本人と介護者1名拝観無料)

建仁寺

平成生まれの双龍図が京都最古の禅寺を守る

宋から禅と茶を持ち帰った栄西が建てた臨済宗の名刹。京都最古の禅寺であり、喫茶発祥の地ともいわれている。法堂の『双龍図』は小泉淳作筆。有名な俵屋宗達筆の国宝『風神雷神図』は、京都国立博物館に寄託されているが、レプリカで鑑賞できる。

建仁寺

- 住所

- 京都府京都市東山区京都府京都市東山区大和大路通四条下ル小松町584

- 交通

- JR京都駅前からバスで約15分、清水道下車。清水道から徒歩約3分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 10:00~16:30(閉門17:00)

- 休業日

- 4月19~20日休、6月4~5日休、その他法要による休止日有

- 料金

- 拝観料=大人600円/(障がい者手帳持参で本人のみ拝観料無料)

永観堂

洛東屈指の紅葉スポット

平安初期、空海の弟子の真紹が創建。第7世永観が浄土念仏の道場としたことから永観堂と呼ばれるようになった。正式には禅林寺。古くから紅葉の寺として名高く、秋には特別拝観とライトアップが行なわれる。

永観堂

- 住所

- 京都府京都市左京区永観堂町48

- 交通

- JR京都駅から市バス5系統岩倉操車場前行きで30分、南禅寺永観堂道下車、徒歩3分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:00(閉門17:00)、ライトアップ期間は17:30~20:30(閉門21:00)

- 休業日

- 無休

- 料金

- 拝観料=600円、1000円(寺宝展期間中)/(30名以上の団体は大人500円、小・中・高校生350円、寺宝展団体は大人900円、障がい者手帳持参で通常拝観料350円、特別拝観料400円)

平安神宮

白砂が美しいしだれ桜の名所

平安遷都1100年を記念して明治28(1895)年に創建。桓武天皇と孝明天皇を祭神とし、平安京の大内裏を8分の5の大きさに縮小して造られた社殿は朱塗りの柱に碧の瓦が空に映える。広大な神苑は小川治兵衛の作庭で、四季折々に美しい花木に彩られる。10月22日の時代祭が有名。

平安神宮

- 住所

- 京都府京都市左京区岡崎西天王町97

- 交通

- JR京都駅から市バス5系統岩倉操車場前行きで30分、岡崎公園美術館・平安神宮前下車、徒歩3分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 6:00~18:00(閉門)、11月1日~翌2月14日は~17:00(閉門)、2月15日~3月14日、10月は~17:30(閉門)

- 休業日

- 無休

- 料金

- 神苑=600円/開運厄除け桃守=800円/(障がい者手帳持参で本人と同伴者1名神苑拝観料半額)

哲学の道

紅葉を追いかけて詩情あふれる散歩道

銀閣寺から熊野若王子神社まで続く疏水沿いの散策路。道の名は、明治時代に哲学者の西田幾多郎がこの道を散策しながら思索にふけったことに由来する。法然院近くには西田が詠んだ歌「人は人、吾はわれ也、とにかくに吾行く道を吾は行くなり」の石碑も見られる。道沿いの桜は日本画の巨匠、橋本関雪の夫人が寄贈したもので関雪桜と呼ばれ、春にはソメイヨシノをはじめ約450本の桜が約2kmの道を華やかに彩る。

京都国立近代美術館

工芸作品や絵画などの名作を展示

昭和38(1963)年に東京の国立近代美術館の分館として開館し、その後独立。京都を中心にした関西の近現代の作家たちの絵画、陶芸、写真、版画などを多数収蔵。

京都国立近代美術館

- 住所

- 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町岡崎公園内

- 交通

- JR京都駅から市バス5系統銀閣寺・岩倉行きで30分、岡崎公園美術館・平安神宮前下車すぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 10:00~17:30(閉館18:00)、企画展開催中の金曜は~19:30(閉館20:00)

- 休業日

- 月曜、祝日の場合は翌日休(年末年始休、展示替期間休)

- 料金

- コレクション展=一般430円、大学生130円、高校生・18歳未満無料/(企画展は都度決定、65歳以上はコレクション展の入場無料、障がい者手帳持参で本人と同伴者1名無料)

丹 tan

京丹後の旬な食材で健康的な一皿を

自家製のお米と京丹後で育った野菜をふんだんに使った、新鮮な料理がいただける。食後の楽しみであるオリジナル珈琲でゆっくり癒しのひとときを。

丹 tan

- 住所

- 京都府京都市東山区五軒町106-13三条通白川橋下ル東側

- 交通

- 地下鉄東山駅からすぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:00~9:30(L.O.)、12:00~14:00(L.O.)、18:00~21:30(L.O.)

- 休業日

- 月曜、祝日の場合は翌日休

- 料金

- 朝食=2000円/

清水寺周辺

京都駅からバスで20分

京都観光の王道を押さえたい

清水寺と高台寺を結ぶ風情ある石畳の二年坂・産寧坂。門前の賑わいもいい雰囲気。

イチオシ名所

・京都めぐり東の横綱清水寺

・恋のパワスポといえばここ地主神社

・秀吉と妻ねねの夢の跡高台寺

清水寺

二年坂・産寧坂

清水寺

1200年以上の歴史を刻む寺院

「清水の舞台」で知られる本堂舞台が有名な寺院。そもそもは奈良時代末期、宝亀9(778)年に延鎮上人が、音羽の滝の近くに草庵を結び、千手観音を祀ったのが始まり。鹿狩りに訪れた坂上田村麻呂が水を求めて立ち寄った際、延鎮上人に殺生をいさめられたことから信仰し、長岡京の紫宸殿を移築して創建した。鮮やかな朱塗りの仁王門や三重塔は日本最大クラスの建築物で、多くの国宝や重要文化財を目にすることができる。

清水寺

- 住所

- 京都府京都市東山区清水1丁目294

- 交通

- JR京都駅から市バス206系統東山通北大路バスターミナル行きで15分、五条坂下車徒歩10分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 6:00~18:00(閉門、時期により異なる)

- 休業日

- 無休

- 料金

- 拝観料=400円/夜間特別拝観=400円/胎内めぐり=100円/成就院庭園特別拝観=600円/金運守=500円/(障がい者手帳持参で本人と同伴者1名無料)

三十三間堂

整然と並ぶ1001体の千手観音は圧巻

長寛2(1164)年、後白河上皇の離宮に建てられた仏堂が始まりで、造営には平清盛の協力があったとされる。正式名は蓮華王院という。全長120mの本堂には、鎌倉時代の仏師・湛慶の手による国宝の千手観音坐像を中心に、それぞれ表情の異なる1001体の千手観音立像と、建物両端には風神雷神像・二十八部衆立像(ともに国宝)が安置されている。南大門は豊臣秀吉が建てた方広寺の旧南門。

三十三間堂

- 住所

- 京都府京都市東山区三十三間堂廻り町657

- 交通

- 京阪本線七条駅から徒歩7分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:00~16:30(閉門17:00)、11月16日~翌3月は9:00~15:30(閉門16:00)

- 休業日

- 無休

- 料金

- 大人600円、中・高校生400円、小学生300円(25名以上の団体は50円引、障がい者手帳持参で本人と介護者1名半額)

高台寺

秀吉の魂が眠る寺は正室のねねが創建

慶長11(1606)年、豊臣秀吉の菩提を弔うため正室のねねが建立した。開山堂、霊屋、観月台、茶室の傘亭・時雨亭など開山時の建物が現存。美しい庭園は小堀遠州によるもの。

高台寺

- 住所

- 京都府京都市東山区高台寺下河原町526

- 交通

- JR京都駅から市バス206系統東山通北大路バスターミナル行きで20分、東山安井下車、徒歩7分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~17:00(閉門17:30)、特別夜間拝観は17:00~21:30(閉門22:00)、特別夜間拝観は要HP確認

- 休業日

- 無休

- 料金

- 拝観料=600円/圓徳院共通=900円/(障がい者手帳持参で本人と同伴者1名無料)

京都国立博物館

日本の文化を伝える博物館

約13000件の文化財を収蔵し、修復施設も併設している。明治古都館は、明治半ばに建てられたバロック様式を取り入れたレンガ造りで、国の重要文化財である。

十文堂

一口サイズの鈴なり団子と最中

小ぶりな鈴のような炙り団子は、白みそ、黒ゴマ醤油、みたらしきなこ、いそべ焼き、粒あんの5種。香ばしいほうじ茶と生クリームとクリームチーズをひとつにした鈴なり最中もおすすめ。

十文堂

- 住所

- 京都府京都市東山区玉水町76東大路通八坂通下ル東側

- 交通

- JR京都駅から市バス206系統東山通北大路バスターミナル行きで15分、清水道下車すぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 11:00~17:30(L.O.)

- 休業日

- 水・木曜(GW・盆時期・年末年始は要問合せ)

- 料金

- 団楽セット=720円(抹茶付きはプラス430円)/団じゅうろう=1050円(抹茶ぱふぇ)/ちょこちょこ=1050円/

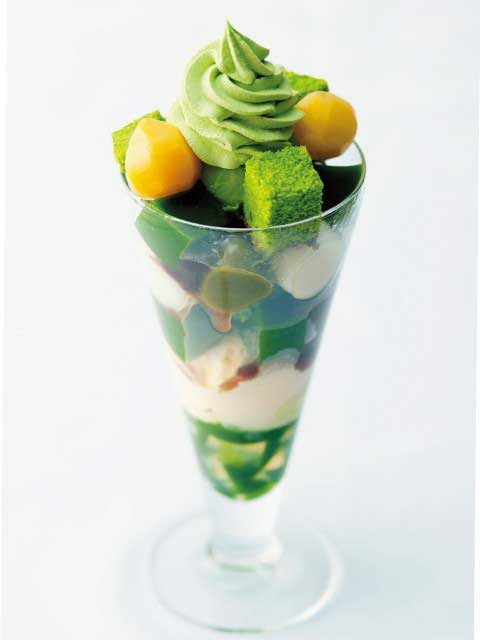

茶匠清水一芳園京都本店

茶問屋直営、東山七条の隠れ家カフェ

茶問屋直営のカフェ。種類豊富な本格茶葉はもちろん、濃厚茶スイーツや抹茶エスプーマ仕立てのかき氷などのスイーツから、天然まぐろ丼や茶漬などのランチまでリーズナブルな価格設定で提供している。卸売価格の販売コーナーも見逃せない。

茶匠清水一芳園 京都本店

- 住所

- 京都府京都市東山区本瓦町665

- 交通

- 京阪本線七条駅から徒歩9分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 11:00~17:00

- 休業日

- 月曜、祝日の場合は翌日休(年末年始休)

- 料金

- 清水抹茶パフェ=1280円/自家製抹茶ティラミス=850円/泡抹茶雪氷 白玉付き=900円/抹茶テリーヌプリン&アイスセット=900円/

ダンデライオンチョコレート 京都東山一念坂店

伝統的な日本家屋で未知なるカカオ体験を

サンフランシスコ発「Bean to Barチョコレートファクトリー」の関西1号店。京都限定のバーや地元の人気ブランドとのコラボ商品も展開。

祇園・河原町

京都駅からバスで20分

京都一の繁華街をそぞろ歩き

錦市場や河原町でショッピング。八坂さんへお参りしてお茶屋が軒を連ねる祇園界隈へ。

イチオシ名所

【祇園周辺】

・宗達の風神雷神に会える建仁寺

・朱門が鮮やかな祇園の氏神八坂神社

・ポップな襖絵に見とれる青蓮院門跡

【河原町周辺】

・京の夜遊びはコチラ先斗町・木屋町

・京グルメを食べ歩き錦市場

・デザインとカルチャーの街河原町

錦市場

花街さんぽ

和スイーツ

八坂神社

京の夏を盛り上げる祇園祭で有名

厄除け・疫病退散・商売繁昌のご利益を授かる神社として知られる、京の街の守り神。全国の祇園社の総本社で、素戔嗚尊(すさのをのみこと)・櫛稲田姫命(くしなだひめのみこと)・八柱御子神(やはしらのみこがみ)を祭神とする。地元では「八坂さん」「祇園さん」の名で親しまれ、京都三大祭りのひとつである祇園祭は、この神社の祭礼として知られている。

八坂神社

- 住所

- 京都府京都市東山区祇園町北側625

- 交通

- JR京都駅から市バス206系統東山通北大路バスターミナル行きで20分、祇園下車すぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 境内自由

- 休業日

- 無休

- 料金

- 情報なし

知恩院

華頂山を望む壮大な伽藍

法然上人が念仏の教えを広め、入滅した地に建つ浄土宗の総本山。国宝の三門や日本三大梵鐘の銅鐘など、見どころが多い。「鶯張りの廊下」ほか知恩院七不思議でも有名。

知恩院

- 住所

- 京都府京都市東山区林下町400

- 交通

- JR京都駅から市バス206系統東山通北大路バスターミナル行きで20分、知恩院前下車、徒歩5分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:00(閉門16:30)

- 休業日

- 無休

- 料金

- 拝観料=無料、夜間特別拝観料は別途/方丈庭園=400円/友禅苑=300円/(30名以上の団体は大人270円、障がい者手帳持参で本人のみ拝観料無料)

青蓮院

四季を映す美しい庭園

一時仮御所になったことから「粟田御所」とも呼ばれる、皇室とゆかりのある門跡寺院。相阿弥の作と伝えられる龍心池を中心とする室町時代の池泉回遊式庭園は、四季折々に異なる趣で美しい。

青蓮院

- 住所

- 京都府京都市東山区粟田口三条坊町69-1

- 交通

- 地下鉄東山駅から徒歩5分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:30(閉門17:00)

- 休業日

- 無休

- 料金

- 見学料=500円/夜間特別拝観時=800円/茶室好文亭特別拝観(拝観料別途、お点前、抹茶、菓子付)=1000円/(30名以上の団体は大人450円、高校生350円、中学生300円、小学生200円、春秋夜間特別拝観時の30名以上の団体は大人700円、小・中・高校生300円、障がい者手帳持参で本人のみ団体料金)

錦市場

歴史のある京の台所

京の食材がそろう商店街。約400mの通りに130もの店が軒を連ねる。鮮魚、京野菜、京漬物、塩干物など多彩な店が並ぶ。旬の京野菜を探す八百屋めぐりも楽しい。イートインができる店も豊富。

錦市場

- 住所

- 京都府京都市中京区錦小路通寺町通~高倉通間

- 交通

- 阪急京都線烏丸駅から徒歩3分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 10:00頃~18:00頃(店舗により異なる)

- 休業日

- 水・日曜不定休、店舗により異なる

- 料金

- 店舗により異なる

花見小路通

町家が並ぶ石畳の道は祇園のメインストリート

四条通を挟んで南は京風情たっぷり。広めの石畳の路にお茶屋や料亭が並ぶ、祇園の中心地。舞妓さんが歩く姿も多く見られる。夜の雰囲気もまた風情がある。

花見小路通

- 住所

- 京都府京都市東山区祇園町南側

- 交通

- JR京都駅から市バス206系統東山通北大路バスターミナル行きで20分、祇園下車すぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由

- 休業日

- 無休

- 料金

- 情報なし

D&DEPARTMENT KYOTO by 京都造形芸術大学

伝統工芸品から調味料や古道具まで京都で長く愛される品々が並ぶ

佛光寺境内の2棟を改装したセレクトショップとカフェ。京都人が長く愛用する老舗の食材や伝統工芸品を中心に販売する。カフェでは、ショップで取り扱う調味料を使った定食や珈琲、アルコール類が楽しめるほか、和スイーツがいただける。

D&DEPARTMENT KYOTO

- 住所

- 京都府京都市下京区高倉通仏光寺下ル新開町397本山佛光寺内

- 交通

- 地下鉄四条駅からすぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 10:00~18:00、カフェは11:00~17:00(閉店18:00)

- 休業日

- 水曜、祝日の場合は翌日休

- 料金

- 伊砂文様ふろしき=864円/定食=1200円~/

PASS THE BATON KYOTO GION

人と物を結ぶストーリーのあるリサイクルショップ

個人のセンスや人となりの伝わる品ものをセレクトし、ストーリーを添えて販売する新感覚のショップ。京都の伝統工芸とのコラボ商品も見逃せない。

アクセス情報

住所 京都府京都市東山区末吉町77-6

交通 京阪・祇園四条駅から徒歩4分

営業期間 11:00~20:00

MACCHA HOUSE 抹茶館 京都四条店

連日の行列も納得の味

濃厚な抹茶とマスカルポーネチーズの和風ティラミスが枡に入って提供される、抹茶の緑が見た目にも美しい。

梅園 河原町店

京都人に長年愛されてきた四角いみたらし

河原町通に面した甘党の店。店頭で焼く四角い形のみたらし団子が名物。抹茶や小豆を使った甘味メニューも充実している。夏場のかき氷も宇治金時をはじめ、人気がある。

梅園 河原町店

- 住所

- 京都府京都市中京区河原町六角上ル東側山崎町234-4

- 交通

- 地下鉄京都市役所前駅から徒歩5分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 10:30~19:30(閉店)

- 休業日

- 無休

- 料金

- みたらし団子=430円/宇治金時(夏)=780円/みたらし団子とわらび餅セット=670円/栗の渋皮煮とわらび餅入り特製あんみつ=880円/

おうち割烹 あや富

築100年以上の町家で季節感じる京割烹を

大きなカウンターが印象的で、適度な距離感が心地よい店内では幅広い年齢層が集う。京都の地元野菜を使い、素材の味を活かした炊き物や、店主自ら市場で仕入れた魚介を使う新鮮な魚料理が自慢。

祇園 いわさ起

四季の味覚とともに味わう花街らしいおもてなし

祇園の名店で料理長も務めた主人が、その日の仕入れでメニューを決める「おまかせ」で、旬の味を提供。京焼の器を使った盛り付けや創作料理などに、主人の遊び心が見え隠れするのも魅力。

伏見稲荷・京都駅周辺

京都駅から電車で5分

洛南で出会う「ザ・京都」

東寺の五重塔や伏見稲荷の千本鳥居など、京都といえばイメージされる景色がここにあります。

イチオシ名所

・日本一の五重塔と仏像たち東寺(教王護国寺)

・紅葉の海を空中さんぽ東福寺

・旅の始めと終わりを飾る京都駅

伏見稲荷大社

駅みやげ

伏見稲荷大社

朱色の鳥居が連なる幻想的な風景

全国に約3万社ある稲荷神社の総本宮で稲荷山の麓にある。室町時代に再興された荘厳な本殿が建ち、その背後には崇敬者より奉納された千本鳥居が幽玄に建ち並ぶ。千本鳥居の先には、山中の塚や祠を参拝するお山巡りの道が続く。初詣は京都一賑わう。

東福寺

紅葉もいい、新緑もいい方丈庭園の不思議も必見

公家の九條家を祀るために、孫の道家が京都最大の寺を造ろうとしたのが始まり。京都五山の一つとなって大いに栄えた。現存する禅堂、愛染堂、仁王門、六波羅門などはすべて重要文化財、三門と龍吟庵、方丈は国宝という貴重な寺。なかでも三門は室町初期の建築で、日本最古といわれている。方丈を取り囲む「八相の庭」は昭和を代表する作庭家・重森三玲が手がけたもので、現代の名庭といわれる。

東福寺

- 住所

- 京都府京都市東山区本町15丁目778

- 交通

- JR奈良線東福寺駅から徒歩10分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~16:00(閉門16:30)、11~12月上旬は8:30~、12月上旬~翌3月は~15:30(閉門16:00)

- 休業日

- 不定休

- 料金

- 東福寺本坊庭園=大人500円、小・中学生300円/通天橋・開山堂=大人600円、小・中学生300円/本坊・通天橋共通券=大人1000円、小・中学生500円/通天橋・開山堂(11月上旬~12月上旬)=大人1000円、小・中学生300円/(11月上旬~12月上旬は共通券取扱いなし、障がい者手帳持参で本人と同伴者1名無料)

西本願寺

お西さんの名で親しまれる桃山建築の宝庫

親鸞聖人を宗祖とする浄土真宗本願寺派の本山。極彩色の唐門、北能舞台、書院、黒書院、飛雲閣は国宝に、御影堂や阿弥陀堂などは重文に指定されている。桃山文化の粋を集めた建物が数多くあり、金閣、銀閣とともに京都三名閣に数えられる飛雲閣は、聚楽第の遺構を移したものと伝わる。

京都タワー

現代京都のシンボル

京都駅前に建つ高さ131mのタワーは灯台をイメージして建てられたもの。地上100mの展望室からは360度眺望が楽しめ、市街全体が見渡せる。ビル内にはレストランや大浴場、土産売り場がある。

ニデック京都タワー

- 住所

- 京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町721-1

- 交通

- JR京都駅からすぐ

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 10:00~20:30(閉館21:00、変更の場合あり)

- 休業日

- 無休

- 料金

- 入場料=大人900円、高校生700円、小・中学生600円、幼児(3歳以上)200円/元旦初のぼり(要予約)=要問合せ/五山の送り火鑑賞(要予約)=要問合せ/(障がい者手帳持参で450円)

稲荷茶寮

稲荷山の山裾でキュートなスイーツを

八島ヶ池のほとりにたたずむ茶寮で、伏見稲荷大社に茶を献上してきた椿堂が営む。SNSで人気に火がついたのが稲荷パフェ。五穀豊穣にちなんで、揚げた米やポン菓子が使われている。

walden woods kyoto

白い森のような空間で楽しむアートなカフェ時間

洋館をリノベーションした真っ白な空間は、階段と床だけの自由なスペース。なめらかで風味豊かな一杯と自慢の焼菓子でくつろごう。

walden woods kyoto

- 住所

- 京都府京都市下京区栄町508-1

- 交通

- 地下鉄五条駅から徒歩6分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:00~19:00

- 休業日

- 不定休

- 料金

- ラテ=500円/

上賀茂・下鴨・北山通りの新着記事

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

【筆者】まっぷるマガジン編集部

SNS

観光情報を観光地ごとに紹介する雑誌スタイルの旅行ガイドブック「まっぷるマガジン」。その取材スタッフや編集者が足で集めた「遊ぶ」「食べる」「買う」「見る」「泊る」のおすすめ情報をご紹介しています。