東海・北陸 x 碑・像・塚・石仏群

東海・北陸のおすすめの碑・像・塚・石仏群スポット

東海・北陸のおすすめの碑・像・塚・石仏群ポットをガイドブック編集部が厳選してご紹介します。自然石の地蔵が祀られ、子供の夜泣きがなおるといわれている「夜泣き地蔵」、日本最大級、高さ10mの立達磨が境内に鎮座「日本一の立達磨と達磨堂」、海からやってきた仏像「玉川洞窟観音」など情報満載。

- スポット:43 件

- 記事:8 件

東海・北陸のおすすめエリア

東海・北陸の新着記事

越前大野 おすすめの観光・グルメ・ショッピングスポット

トヨタ会館見学ナビ 世界に誇るTOYOTAを体感!

金沢おでんが美味い店!日本一の「おでん県」でその味を堪能しよう

遠州三山 パワースポットの古刹めぐり 御朱印や風鈴祭り情報も♪

愛知のドライブスポットおすすめ18選 定番から穴場までご紹介

ペットと泊まれる温泉宿15選 関西・西日本で人気!ワンコOKの宿【2024年最新】

焼津港のまぐろ&かつおの美味い店!遠洋漁業の基地で味わおう

【金沢スイーツ】日本一甘いもの好きの街のおすすめ25選

名古屋の3大ランドマークで観光とショッピングを楽しもう!

【奥飛騨温泉郷】5つの温泉地が集まるエリアをチェック!

21~40 件を表示 / 全 43 件

東海・北陸のおすすめの碑・像・塚・石仏群スポット

夜泣き地蔵

自然石の地蔵が祀られ、子供の夜泣きがなおるといわれている

石畳が美しい熊野古道の馬越峠にある祠で、この地蔵を詣れば子供の夜泣きがなおるというのでこの名で呼ばれている。石積みの祠の中に自然石の地蔵が祀られている。

夜泣き地蔵

- 住所

- 三重県北牟婁郡紀北町相賀馬越峠

- 交通

- JR紀勢本線相賀駅から三重交通瀬木山行きバスで5分、鷲毛下車、徒歩30分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由

- 休業日

- 無休

日本一の立達磨と達磨堂

日本最大級、高さ10mの立達磨が境内に鎮座

洞雲寺の奥の院にある、珍しい立達磨。高さは約10mあり、そのスケールは日本最大級。ほかに33体の観音菩薩も安置している。また、境内に建つ達磨堂には約5000点のだるまコレクションがある。

日本一の立達磨と達磨堂

- 住所

- 岐阜県飛騨市神岡町船津570洞雲寺

- 交通

- JR高山本線飛騨古川駅から濃飛バス神岡方面行きで40分、飛騨神岡駅下車、立達磨へは徒歩20分、達磨堂へは徒歩5分

- 料金

- 志納

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由、達磨堂は9:00~16:00(最終入場)

- 休業日

- 無休(達磨堂は8月10~20日休、年末年始休)

玉川洞窟観音

海からやってきた仏像

昔、漁師の網にかかって海から引き上げられたという十一観音が祀られている。泰澄大師の作とも伝えられ、現在は安全のためにコンクリートの洞窟内に安置されている。

玉川洞窟観音

- 住所

- 福井県丹生郡越前町玉川

- 交通

- ハピラインふくい武生駅からタクシーで50分

- 料金

- ろうそく、線香代=100円/

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由

- 休業日

- 無休

奥の細道むすびの地記念館

芭蕉「奥の細道」に思いを馳せる

松尾芭蕉が「奥の細道」の旅を終えた地・大垣。芭蕉の人となりや「奥の細道」を紹介する「芭蕉館」、大垣の先賢の偉業を紹介する「先賢館」などがある。

奥の細道むすびの地記念館

- 住所

- 岐阜県大垣市船町2丁目26-1

- 交通

- JR東海道本線大垣駅から徒歩16分

- 料金

- 芭蕉館・先賢館=300円/観光・交流館=無料/ (芭蕉館・先賢館20名以上の団体は150円、18歳未満無料、障がい者手帳持参で本人と介護者は無料)

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~21:00(閉館)、芭蕉館・先賢館は~17:00(閉館)

- 休業日

- 無休(12月29日~翌1月3日休)

磨崖仏

彫刻家杉村孝氏作。不動峡の自然の岩肌に刻まれた不動明王座像

不動峡に沿った自然の岩肌に刻まれた、高さ10m、幅7mの不動明王座像。彫刻家杉村孝氏が8年を費やして制作した。遠くで見るといかめしい顔つきも、寄れば寄るほど優しく見える。

泰澄大師廟

平泉寺を開いた泰澄大師のお墓

平泉寺白山神社にある室町時代に作られた泰澄の墓。越知山大谷寺にも墓はあるが、平泉寺白山神社を開いたことでこちらにも建てられた。

泰澄大師廟

- 住所

- 福井県勝山市平泉寺町平泉寺

- 交通

- えちぜん鉄道勝山永平寺線勝山駅から勝山市コミュニティバス平泉寺線で16~30分、平泉寺神社前下車すぐ

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由

- 休業日

- 無休

三好達治の詩碑文学碑

昭和を代表する詩人と称された三好達治の詩が刻まれた石碑

「わが心のふるさと」と言い切るほど三国を愛した漂泊の詩人、三好達治の詩が刻まれた石碑。その他にも荒磯遊歩道の道沿いには、彼の文学碑「荒天薄暮」が設けられている。

三好達治の詩碑文学碑

- 住所

- 福井県坂井市三国町安島東尋坊

- 交通

- えちぜん鉄道三国芦原線三国駅から京福バス東尋坊方面行きで9分、東尋坊下車、徒歩15分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由

- 休業日

- 無休

竹中半兵衛生誕の地

豊臣秀吉の軍師・竹中半兵衛重治の誕生之地記念碑が建つ神社

豊臣秀吉の軍師として知られる竹中半兵衛重治。大野町公郷にあった大御堂城で生まれたとの説が残っており、八幡神社の境内には誕生之地記念碑が建っている。

竹中半兵衛生誕の地

- 住所

- 岐阜県揖斐郡大野町公郷2103-3八幡神社

- 交通

- 養老鉄道揖斐駅からタクシーで10分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由

- 休業日

- 無休

玉殿の岩屋

かつての立山修験僧修行の場

昔、佐伯有頼という少年が熊を追ってこの洞窟に入ったところ、熊は阿弥陀如来の化身で立山開山を命じられたという伝説が残る。

玉殿の岩屋

- 住所

- 富山県中新川郡立山町芦峅寺

- 交通

- 富山地方鉄道立山線立山駅から立山ケーブルカーで7分、美女平駅で立山高原バス室堂行きに乗り換えて50分、終点下車、徒歩30分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年(冬期道路閉鎖のため見学は4月中旬~11月)

- 営業時間

- 情報なし

- 休業日

- 情報なし

草深甚四郎の碑

深甚流を編み出した歴史的剣術家を偲び師範の木村惣太郎が建立

深甚流を編み出した歴史的な剣術家・草深甚四郎。彼をしのんで経武館の剣術師範だった木村惣太郎が建立したもの。毎年11月に、甚四郎の慰霊剣道大会が開催される。

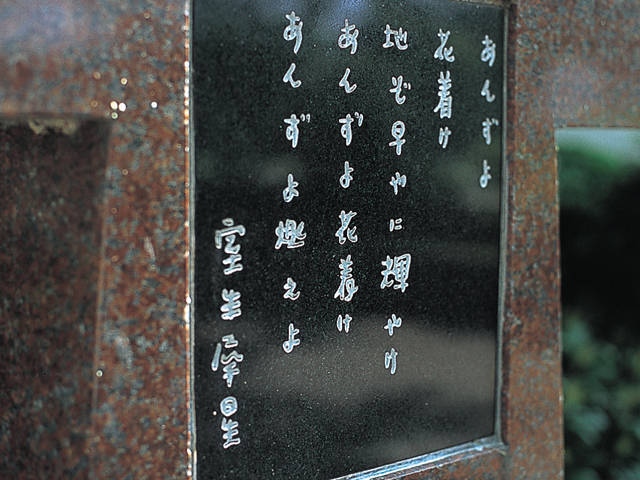

室生犀星文学碑

大正~昭和の叙情的な詩人として活躍した、金沢出身の犀星の碑

室生犀星は金沢に生まれ、大正から昭和にわたり叙情的な詩人として活躍した。流し雛をかたどった碑には「あんずよ花着け地ぞ早に輝け、あんずよ花着けあんずよ燃えよ」と刻まれている。

室生犀星文学碑

- 住所

- 石川県金沢市中川除町

- 交通

- JR金沢駅から北陸鉄道片町方面行きバスで9分、片町下車、徒歩5分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由

- 休業日

- 無休

高見順文学碑

荒磯遊歩道入り口近く、作家・高見順「荒磯」の一節を刻む

荒磯遊歩道の入り口から歩いてすぐにある文学碑。三国生まれの作家、高見順が病床で故郷の三国を想い書いた「死の淵より」の中にある「荒磯」の一節が刻まれている。

高見順文学碑

- 住所

- 福井県坂井市三国町米ケ脇

- 交通

- えちぜん鉄道三国芦原線三国駅から京福バス東尋坊方面行きで7分、荒磯遊歩道下車、徒歩5分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由

- 休業日

- 無休

徳田秋声文学碑

卯辰山の望湖台そばにある日本の文学碑第一号

自然主義作家、徳田秋声の文学碑。昭和22(1947)年に建てられ、室生犀星の筆による詩が刻まれている。秋声の「町の踊り場」や「穴」は郷里を描いた作品。

徳田秋声文学碑

- 住所

- 石川県金沢市卯辰山卯辰山公園内

- 交通

- JR金沢駅から北陸鉄道卯辰山公園行きバスで19分、望湖台下車、徒歩3分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由

- 休業日

- 無休

大島諸願堂

大島海岸出崎に建つ石積みの六角地蔵塔。大島沖難破犠牲者の供養

大島海岸の出崎に建つ石積みの六角地蔵塔。室町時代に肥前大村の船持の息子が、大島沖で難破し犠牲となった。その供養のため肥前から石を運び、塔を建立したという。

大島諸願堂

- 住所

- 石川県羽咋郡志賀町大島

- 交通

- JR七尾線羽咋駅から北鉄能登バス能登高浜方面行きで25分、大島下車、徒歩15分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由

- 休業日

- 無休

腰巻地蔵

船頭と別れを惜しむ遊女が腰巻を地蔵にあて荒天を祈ったと伝わる

海を見下ろす松林にひっそりとたたずむ。藩政時代、船乗り相手の遊女が恋しい人を一日でも長く引き留めたいと、腰巻で地蔵の目を隠し、海が荒れるのを祈ったという。

腰巻地蔵

- 住所

- 石川県羽咋郡志賀町福浦港

- 交通

- JR七尾線羽咋駅から北鉄能登バス富来・門前行きで30分、高浜下車、タクシーで15分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由

- 休業日

- 無休

平和の像

大原台山頂高12mの観音像は洪水犠牲者の鎮魂のために

大原台山頂に立つ高さ約12mの観音像。鋳造物では日本最大級。宇奈月出身の彫刻家、佐々木大樹と子息の手で洪水災害犠牲者の鎮魂と黒部川の恵みへの感謝のために造られた。

可涼園桃乙の句碑

江戸時代末期の俳人・可涼園桃乙の句碑が立つ

伊勢から熊野へ向かう石畳が美しい熊野古道馬越峠道。標高325mの峠の途中に江戸時代末期の俳人・可涼園桃乙の「夜は花の上に音あり山の水」という句碑が立っている。

可涼園桃乙の句碑

- 住所

- 三重県北牟婁郡紀北町相賀馬越峠頂上付近

- 交通

- JR紀勢本線相賀駅から三重交通瀬木山行きバスで5分、鷲毛下車、徒歩1時間

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由

- 休業日

- 無休

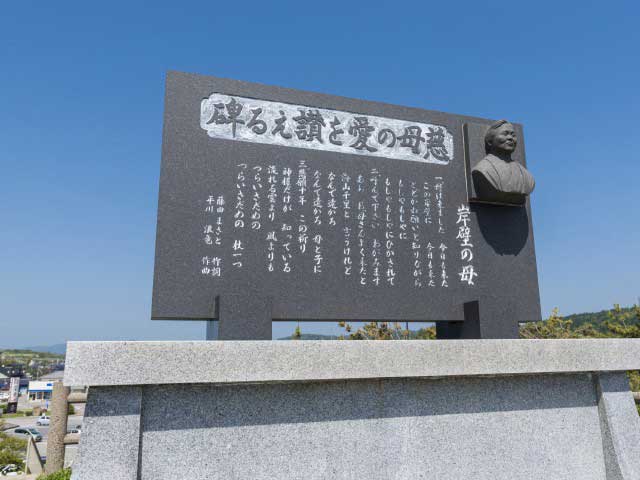

岸壁の母碑

増穂浦海岸の砂丘に建つ「岸壁の母」のモデルの女性を記念する碑

増穂浦海岸の砂丘地に建つ碑。有名な「岸壁の母」のエピソードのモデルとなった女性を記念する碑だ。異国の地にとらわれて帰らぬ息子を、岸壁に立って待ち続けた母の愛を讃えている。

岸壁の母碑

- 住所

- 石川県羽咋郡志賀町富来領家町

- 交通

- JR七尾線羽咋駅から北鉄能登バス富来・門前行きで1時間3分、富来下車、徒歩10分

- 料金

- 情報なし

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 見学自由

- 休業日

- 無休

芭蕉の渡し

芭蕉が加賀行脚の途中に立ち寄った際に詠んだ句の記念碑が立つ

元禄2(1689)年9月7日、松尾芭蕉が加賀行脚の途中に立ち寄り、木呂場から粟生宿場に足を運んだという。句を詠んだ記念碑が立っている。