更新日: 2024年2月10日

【高山祭】日本三大美祭のひとつ!見どころをチェック!

一年に2回、春と秋に開催され、毎年数十万人が訪れる高山祭。日本三大美祭のひとつに数えられる華麗な祭りの魅力と見どころを紹介!

高山祭とは?

春の「山王祭」と秋の「八幡祭」の総称。

京都の祇園祭、秩父の秩父夜祭と並ぶ日本三大美祭のひとつで、約400年の歴史を誇る。重要無形民俗文化財にも指定されており、2016年には他の32の祭りとともに、「山・鉾・屋台行事」として、ユネスコの無形文化遺産に登録された。

起源は?

江戸時代前期

飛騨の領国大名だった金森氏が飛騨を統治した1586(天正14)年から1692(元禄5)年に始まったといわれている。その後、金森氏が去り幕府直轄の天領になったころ、江戸の文化が入るようになった文化・文政(1804~1830)時代に今のような屋台形式になったのではと推測される。

いつ・どこで行われるの?

春は日枝神社、秋は櫻山八幡宮

春は旧高山城下町の南側、上町の氏神である日枝神社、秋は旧高山城下町の北側、下町の氏神である櫻山八幡宮の例大祭として開催される。ただし、春のからくり奉納などはお旅所前(中橋詰、高山陣屋前)に舞台を移して行なわれるので要注意。

見どころは?

豪華な屋台とからくり

高山祭のシンボルは、春12台、秋11台のきらびやかな屋台。屋台は上段、中段、下段の三層構造で高さは約7、8m。名工による彫刻や、京都西陣織の見送り幕、細部まで刺繍を施した大幕など匠の技が集結した芸術品。熟練の綱方が巧みに糸を操り披露するからくり奉納も必ず見たい!

町で見かける屋台蔵もシンボル

高山の町を歩くと、屋台を収蔵する蔵が点在している。春の夜祭、秋の宵祭を終えると、「高い山」という曳き別れ歌とともに屋台は各屋台蔵へ帰っていく。お役目を終え、蔵に納められる屋台を見るのも一興。

おでかけ前にチェック!高山祭観覧のコツ

◆宿の確保は?

祭り当日は、高山が一年の中でももっともにぎわう日。できれば半年以上前には宿を予約しておきたい。時間に余裕がないときはキャンセル待ちを狙うか、周辺の観光地の宿へ足をのばすという手もある。

◆雨の場合は?

屋台は重要文化財であり、デリケートなものなので水に濡れるのは厳禁。小雨であってもからくり奉納、曳き揃え、御巡幸・御神幸、夜祭・宵祭など屋外行事は中止になる。雨天でも状況によっては、屋台蔵に入った状態の屋台を見られる場合もある。高山祭屋台会館では、一年中本物の屋台を見学できるので立ち寄ってみよう。

◆交通規制は?

市街地の一部(祭区域)は交通規制されるので、高山市のHPなどで事前に確認しておこう。

◆渋滞情報は?

交通情報は地元のFM「HitsFM(76.5MHz)」を参考にしよう。

◆見物のベストスポットは?

春は筏橋から、中橋を渡る屋台を狙うポイントがおすすめ。お旅所前は、からくり人形の晴れ舞台となり、人だかりができるので早めに場所の確保を。秋は10台の屋台が並ぶ表参道や、日下部民藝館前など古い町並の風情との共演を楽しめるスポットも見もの。

問い合わせ

飛騨高山観光案内所:0577-32-5328、高山市観光課:0577-32-3333

祭屋台のチェックポイント

匠の技が結集!

手の込んだ装飾が見事。屋台それぞれのデザインの違いにも注目しよう。

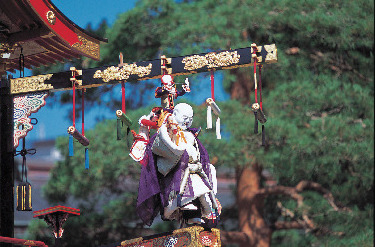

※屋台の写真は春の三番叟

からくり人形

神の具現とされる。精巧な仕組みと巧みな操作で、繊細かつ大胆な動きを表現/春・三番叟

からくり奉納では人形の変化を見逃すな!

一日2回披露されるからくり奉納は最大の見どころ。春の石橋台のからくりでは、美女が獅子に変身する!

見送り幕

京都西陣織の大作、雲龍昇天図/春・五台山

刺繍

壮麗な刺繍が施された大幕/春・五台山

彫刻

獅子の彫刻は名工谷口与鹿の傑作/秋・鳳凰台

車輪

金の細工が見事な黒塗りの車輪/春・麒麟台

夜の屋台

夜祭と宵祭では、各屋台がそれぞれ100個もの提灯を灯して夜の町をめぐる。夜の闇に屋台が浮かび上がり、昼とは違った姿を見せる。

【ここが違う】春と秋の高山祭を比較!

屋台の数やからくりなど、春と秋で違った楽しみ方ができるのも高山祭の魅力のひとつ。それぞれの見どころを比べてみよう。

【春】山王祭

上町を中心に行なわれる例大祭。12台の屋台が登場し、うち3台がからくりを披露する。山王祭のポイントは、曳き揃えとからくり奉納。曳き揃えでは神楽台、三番叟、龍神台、石橋台がお旅所前広場、ほかの屋台は神明町、さんまち通りなどにそろう。お旅所前広場では午前と午後の2回、三番叟、龍神台、石橋台の3台が約50分にわたり、からくりを披露。混雑必至なので、双眼鏡を持参するとよい。【4月14・15日】

【この神社の祭りです】日枝神社

旧高山城下町の南半分の氏神。御巡幸の出発点、終着点となる。

スケジュール

4月14日

9:30頃:屋台曳き揃え(16:00頃まで)

11:00頃:からくり奉納

13:00頃:御巡幸(16:00頃まで)

14:30頃:からくり奉納

18:30頃:夜祭(21:00頃まで)

4月15日

9:30頃:屋台曳き揃え(16:00頃まで)

10:00頃:からくり奉納

12:30頃:御巡幸(16:00頃まで)

14:00頃:からくり奉納

【秋】八幡祭

下町を中心に行なわれる例大祭。11台の屋台が登場し、うち4台が曳き廻しを行う。八幡祭のポイントは、曳き揃えとからくり奉納に加えて、秋だけの曳き廻し。曳き揃えでは、櫻山八幡宮に続く表参道に布袋台以外の屋台が集結。櫻山八幡宮では、布袋台のからくりが披露される。曳き廻しは、神楽台と鳳凰台が毎年登場するほか、布袋台を除く8台から毎年交代で2台が参加して計4台で行なわれる。古い町並との調和も必見。【10月9・10日】

【この神社の祭りです】櫻山八幡宮

【この神社の祭りです】櫻山八幡宮旧高山城下町の北半分の氏神。布袋台のからくりはここで披露される。

スケジュール

10月9日

9:00頃:屋台曳き揃え(16:00頃まで)

12:00頃:からくり奉納

13:00頃:御神幸(15:00頃まで)

13:30頃:屋台曳き廻し(16:00頃まで)

14:00頃:からくり奉納

18:00頃:宵祭(21:00頃まで)

10月10日

8:30頃:御神幸(11:30頃まで)

9:00頃:屋台曳き揃え(16:00頃まで)

11:00頃:からくり奉納

13:00頃:からくり奉納

13:30頃:御神幸(16:00頃まで)

【春・秋どちらも注目!】見どころピックアップ

祭りのなかでも、特に注目したい見どころをご紹介。春と秋とで見比べてみるのも楽しい。

からくり奉納

見事な早変わりは見逃せない

春は三番叟、龍神台、石橋台の3台が、午前と午後の2回からくりを披露。なかでも、龍神台のからくりが見せる早変わりは見もの。

曳き揃え

春は12台、秋は11台が並ぶ。春は赤い中橋と屋台の姿がとりわけ絵になる。

※春は日によって曳き揃えの場所が異なる。

御巡幸・御神幸

春は御巡幸、秋は御神幸と呼ばれる。時代装束をまとった行列で、民俗芸能を披露しながら進む者も。

夜祭・宵祭

春は夜祭、秋は宵祭と呼ばれる。提灯を下げた屋台が、屋台囃子を奏でながら進む様子が幻想的だ。

屋台曳き廻し

【コレは秋だけ】動く屋台を要チェック

日中の曳き廻しは秋祭だけで、4台が参加する。動きによって揺れる屋台の上段や、方向転換の様子などを見ておきたい。

からくり奉納

秋のからくり奉納は布袋台のみ。唐子が布袋の肩に飛び乗るなど、凝った仕掛けで非常に手が込んでいる。

岐阜・飛騨の新着記事

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

【筆者】まっぷるマガジン編集部

SNS

観光情報を観光地ごとに紹介する雑誌スタイルの旅行ガイドブック「まっぷるマガジン」。その取材スタッフや編集者が足で集めた「遊ぶ」「食べる」「買う」「見る」「泊る」のおすすめ情報をご紹介しています。