更新日: 2024年2月8日

吉野ヶ里遺跡の見どころと各種体験をナビ !吉野ヶ里歴史公園で弥生時代のロマンを体験しよう

中国の魏の史書『魏志倭人伝』に記される「邪馬台国」を彷彿させる吉野ヶ里遺跡。

その遺跡を中心に整備された吉野ヶ里公園は、復元施設や発掘物の展示などを通して、弥生時代について学べるスポットです。

こちらの記事では、便利な全体マップや、古代人の生活にチャレンジする各種体験プログラムをご紹介。

火おこしや勾玉づくりをして、弥生時代のロマンと謎にふれてみよう!

目次

【吉野ヶ里遺跡】吉野ヶ里歴史公園について知ろう

広大な吉野ヶ里歴史公園は、主要スポットにポイントを絞っての行動がおすすめ。位置関係の把握はもちろん、無料で運行している園内バスも活用して効率よくまわろう。

【各入口をチェックしよう!】

公園東口…JR吉野ヶ里駅から徒歩15分

公園西口…JR神崎駅から徒歩15分

公園北口…長崎自動車東脊振ICから車で3分

※東口には「歴史公園センター」があり、レストランや売店が入る。ハンバーグ定食やから揚げ定食などのメニューがそろい、公園オリジナルグッズも買うことができる。

【吉野ヶ里公園MAP】 ※拡大できます

園内の移動は徒歩がメイン。古代の生活を体感することができる

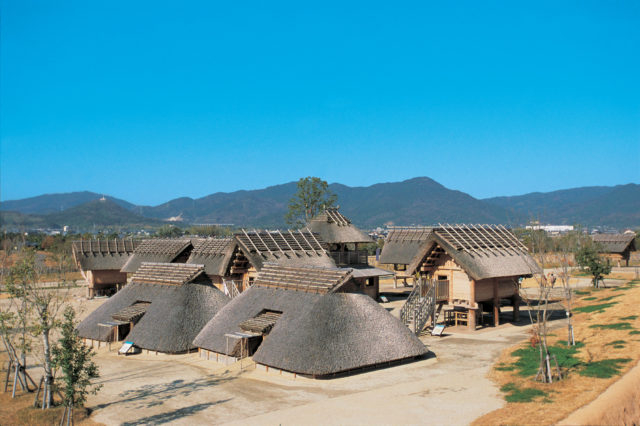

おもに3世紀ころの吉野ヶ里を復元した園内。物見櫓や高床式倉庫が点在する

吉野ヶ里遺跡とは?

吉野ヶ里遺跡は、吉野ヶ里町と神埼市にまたがる日本最大級の環壕集落跡。平成元年に発見された当時は「邪馬台国の出現か!?」と話題を呼んだ。約40haの遺跡を含めて総面積117haの吉野ヶ里歴史公園では、出土品や資料をもとに、おもに弥生時代後期の吉野ヶ里を復元。見たり、ふれたり、体験したりしながら、古代の暮らしを知ることができる。

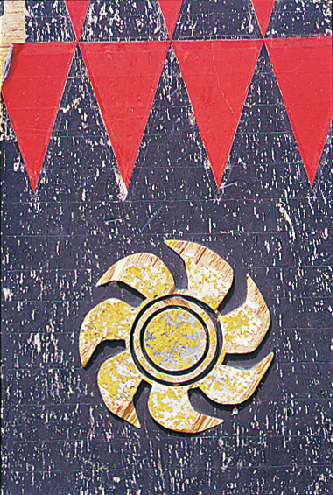

遺物をもとに再現した巴形の紋章。魔よけや武具の装飾に使われたとされる

天の浮橋を渡ってすぐのところにある銅鐸のレプリカ。吉野ヶ里は九州で初めて銅鐸が出土した場所

朱塗りの甕棺から発見された青銅製の武器。園内ではレプリカを見ることができる

南内郭にある高さ12mの物見櫓から園内を望む

吉野ヶ里遺跡Q&A

どうしてこの場所にクニが栄えたの?

弥生時代の吉野ヶ里は、海から4㎞、山から4㎞に位置し、耕作に適した肥沃な土地だったこと、交易に適していたことなどさまざまな理由がある。

吉野ヶ里遺跡は邪馬台国だったの?

証拠は見つかっていないが、『魏志倭人伝』に記されている邪馬台国の様子によく似た建物跡などが発見されている。復元された遺跡を通して、邪馬台国の様子を想像してみよう。

人口はどれくらいだったの?

最盛期には外環壕の内部におよそ1200人、吉野ヶ里を中心とするクニ全体では5400人くらいの人々が住んでいたと考えられている。

古代人はどんなものを食べていたの?

古代米や雑穀などのほか、さまざまな海の幸、山の幸を食べていた。遺跡内ではシジミやカキの殻、イノシシや鹿の骨などが見つかっている。

古代米は各540円。歴史公園センター内の売店で買える

吉野ヶ里歴史公園

- 住所

- 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手1843

- 交通

- JR長崎本線吉野ヶ里公園駅からタクシーで5分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 9:00~17:00(閉園、時期により異なる)

- 休業日

- 無休、1月の第3月・火曜(12月31日休)

- 料金

- 入園料=大人460円、中学生以下無料/勾玉づくり体験=200~250円(石の種類により異なる)/鋳込み体験(6種)=700~2000円(土・日曜、祝日のみ)/(65歳以上は200円、障がい者手帳持参で本人と介護者1名無料)

【吉野ヶ里歴史公園】多彩な体験プログラムで古代人の生活にチャレンジ!

「弥生くらし館」で体験!<勾玉づくり体験>

料金:200~250円(石の種類により異なる)

所要: 40分〜2時間ほど

古代のお守りとされた勾玉をつくる。好きな石を選び、描いた下絵に沿って砥石で形を整える。紙やすりで磨き、水洗いして完成。

高蝋石は削りやすく初心者向き。色は4種類から選ぶことができる

好きな色の糸を選んで首飾りや携帯ストラップにできる

「弥生くらし館」で体験!<火おこし体験>

※荒天時は鐸型土製品づくりに変更

料金:1セット100円

所要: 15分ほど

「舞い切り」という道具で火おこしができる。棒の先を杉でできた板に摩擦して火種をつくり、麻紐に着火できればOK。

「弥生くらし館」で体験!<鋳込み体験>

※土・日曜、祝日のみ開催

料金: 700円〜

所要: 40分〜1時間

金属をとかして鋳型に流し込み、鏡、「親魏倭王」の印、銅鐸、貨泉などがつくれる。鏡のミニチュア、貨泉のみの場合は700円。

プログラムの中でも人気が高い鋳込み体験。鏡のミニチュアがおすすめ

「弥生くらし館」で体験!<石包丁づくり>

料金:300円

所要:40分ほど

稲作が始まった弥生時代、稲を収穫する農具として使われた包丁。実った稲穂だけ選んで収穫できる石包丁は、吉野ヶ里遺跡からも出土している。体験では石を半円形に削り、刃の部分を尖らせて作る。

【吉野ヶ里歴史公園】「古代植物館」で体験!

※古代植物館での体験は2週間前までの予約制

まずは貫頭衣に着替えよう!

古代の森にある古代植物館では、古代の衣装「貫頭衣」を着て、弥生人になりきって体験メニューを楽しむことができる。衣装は無料で貸し出している。

「古代の森体験館」でできる3つの体験をご紹介!

まずは貫頭衣に着替えよう!

古代の森にある古代の森体験館では、古代の衣装「貫頭衣」を着て、弥生人になりきって体験メニューを楽しむことができる。衣装は無料で貸し出しをしている。(開催については事前に要確認)

料金:250円

所要: 1時間

楽器づくり体験

長さ25㎝、直径5㎝ほどの竹を削って楽器をつくり、吉野ヶ里歴史公園のオリジナルソング『南のムラ唄』を全員で歌いながら演奏する。

棒で叩いたり、すり合わせたりして演奏する楽器「棒ささら」

歌と音楽・踊りの体験

古代の祭りの化粧をして、『南のムラ唄』用の振り付けを踊る。広々とした野原でのダンスは開放感たっぷり。

布つくり体験

機織り機でコースターを織る体験ができる。つくったコースターは持ち帰れる。

復元した「機織り機」を使って、弥生時代の技法で布を織る

10㎝四方くらいのコースターがつくれる

【吉野ヶ里遺跡】吉野ヶ里歴史公園の見どころ

【吉野ヶ里歴史公園×見どころ】弥生の世界へのスタート地点「歴史公園センター」

館内のミニシアターでは吉野ヶ里遺跡の発掘から復元までを12分間にまとめた『蘇る“弥生都市”』を上映。レストランや売店もある。

公園内の情報の拠点となる施設

オリジナルの土器風の食器で提供される有明海産あさりを使った「古代貝汁御膳」は1560円。むつごろうの素揚げなど、食材はすべて県産品

吉野ヶ里歴史公園で採蜜した「吉野ヶ里のはちみつ」は30g 378円から

【吉野ヶ里歴史公園×見どころ】王の暮らしぶりがわかる「南内郭」

王などの支配者層が住んでいたとされる場所。物見櫓や王の家、煮炊き小屋などの居住空間を再現している。

敵の見張りに使われた4棟の物見櫓と11棟の竪穴住居、集会所などがある

【吉野ヶ里歴史公園×見どころ】吉野ヶ里の最重要地区「北内郭」

巨大な主祭殿や物見櫓が発掘された場所で、祭祀儀礼や政治を行う場所であったとされる。二重の壕や高い柵があり、重厚な雰囲気。

ムラの中でもっとも神聖な場所とされた主祭殿

主祭殿の中層部には、支配者層の集会を再現している

【吉野ヶ里歴史公園×見どころ】素焼きの土器で作った棺の列「甕棺墓列」

吉野ヶ里遺跡からは、600mに渡る世界的にもめずらしい甕棺墓の列が見つかっている。甕棺墓とは、甕や壺などを棺として使ったもので、弥生時代の北部九州独自の埋葬方法。ここでは、出土した様子を復元して紹介している。

2つの甕を合わせたもの、一つの甕に蓋をしたものなどさまざまな種類がある

【吉野ヶ里歴史公園×見どころ】歴代の王たちが眠る「北墳丘墓」

歴代の王が埋葬されていたと思われる小高い丘。内部には発掘状況をそのまま展示した半地下方式の施設があり、14基の甕棺の実物を間近に見ることができる。

甕棺の出土状況や埋葬当時の様子をわかりやすく紹介している

【吉野ヶ里歴史公園×見どころ】国内外の品々が取り引きされた「倉と市」

吉野ヶ里の国の交易の中心地で、盛大な市が開かれていた場所。取り引きされた品々を保管する高床倉庫などを再現している。

湿気やネズミから貯蔵品を守る高床式の倉庫が並ぶ。内部は見学ができる

【吉野ヶ里歴史公園×見どころ】一般庶民の住居群「南のムラ」

一般の人々が暮らしていたとされる場所で、のどかな雰囲気。一画にある「弥生くらし館」では、平日に土器の復元作業を見ることができる。体験メニューの「勾玉づくり体験」「火おこし体験」や、土・日曜、祝日は「鋳込み体験」を実施している。

体験メニューを受け付ける「弥生くらし館」

27棟の竪穴式住居などを再現している

【吉野ヶ里遺跡】人々の暮らしを支えた恵みの森古代の森ゾーンへGo!

【吉野ヶ里歴史公園×古代の森ゾーン】緑の中に甕の棺が並ぶ「甕棺墓列」

古代の森ではおよそ1000基の甕棺墓が発掘され、そのうち土を丸く盛った土饅頭を含む500基を中央の墓道とともに復元。復元した墓列は、全長300mにおよぶ。

丘陵地に大量の甕棺墓が集まる

【吉野ヶ里歴史公園×古代の森ゾーン】古代に近い状態の森が見られる「古代植物の森」

発掘調査の結果、周辺にカシ、シイ、コナラ、クリの木などが生えていたことがわかったため、当時の環境に近い樹林を表土ごと移植し、森を復元した。

嘉瀬川ダムの水没予定地から木々をまるごと植栽した「古代植物の森」

【吉野ヶ里歴史公園×古代の森ゾーン】植物にふれる体験プログラム「古代植物館」

弥生時代の森と人の関わりにスポットをあてた植物資料を展示するほか、さまざまな体験メニューを実施。「化石割り体験」「におい袋づくり」「木工クラフト」など通年行うプログラムと期間限定のプログラムがある。

森と人との関係が楽しく学べる

九州・沖縄の新着記事

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

【筆者】まっぷるマガジン編集部

SNS

観光情報を観光地ごとに紹介する雑誌スタイルの旅行ガイドブック「まっぷるマガジン」。その取材スタッフや編集者が足で集めた「遊ぶ」「食べる」「買う」「見る」「泊る」のおすすめ情報をご紹介しています。