大分【別府】鉄輪温泉街で人気! おすすめの観光・グルメ・ショッピングスポット

みゆき坂からいでゆ坂は、食べ歩きのおやつや工芸品のショップ、地元の人が案内するイベントなどでにぎわう鉄輪温泉街のメインストリート。湯けむり上る石畳の道を歩きながらの、ショップハシゴが楽しい。...

更新日: 2023年1月8日

九州の中央部に位置する熊本県は、山と海に囲まれた自然豊かな土地として人気の観光地。

世界最大級のカルデラを持つ阿蘇山を中心とする観光エリアでは、噴煙を上げる中岳の火口や草千里ヶ浜、大観峰など、雄大な風景が広がります。

周辺には露天風呂が自慢の宿がそろう黒川温泉や、蒸し湯が名物の杖立温泉などがあり、風情も満点。

また、熊本城が立つ熊本市街や、古い街並みが残る城下町・人吉、キリシタンの歴史が残る天草など、魅力ある観光エリアが目白押しです。

そんな熊本の魅力を余すことなく旅するために、熊本旅行に出かける前に、各エリアの位置関係を把握して楽しい旅のプランを立てましょう!

さっそく熊本の魅力を動画でチェックしていきましょう!

壮大な阿蘇の風情は、大地のエネルギーを肌で感じることができ、訪れる人を魅了しつづけてくれています。

エリアによってさまざまな表情を見せてくれる熊本の楽しみ方を余すことなくお伝えします!

旅のスタートは県内各方面へ向かうバスや鉄道が充実している熊本市中心部エリアがおすすめ。

バスを利用する場合、熊本タウンから阿蘇までは1時間ほどの距離なので日帰りでも楽しめます。

黒川温泉・小国、天草、人吉などは、1〜2泊のスケジュールが良いでしょう。

観光列車を利用する場合は、予約が必要なことがあるため事前に確認を。

JR豊肥本線肥後大津〜阿蘇駅間、南阿蘇鉄道立野〜中松駅間が運休中のため、阿蘇方面へはレンタカーの利用が便利です。

県の中核に熊本城がそびえる観光都市

日本三名城の熊本城をシンボルとする街。九州を代表する商業都市でもあり、市街地の賑やかなアーケード街ではストリートウオークが楽しめる。熊本城や水前寺成趣園といった肥後藩ゆかりの史跡が見どころ。

武者返しと呼ばれる石垣が見事な熊本城(上の写真は2016年4月以前に撮影)

馬肉は刺身やしゃぶしゃぶなどで食べられる

こってりが魅力の熊本ラーメン

天正16(1588)年に肥後の藩主として熊本に本拠を置いた加藤清正が7年もの歳月をかけて慶長12(1607)年に完成させた。外敵の侵入を防ぐ「武者返し」と呼ばれる石垣が連なり、藩主ゆかりの資料を展示する天守閣がそびえる。

肥後細川家の初代熊本藩主細川忠利公から三代にわたって造園された庭園。園内には細川幽斎公・忠興公や肥後細川家歴代藩主とガラシャを祀る出水神社、池のほとりに建つ古今伝授の間などがある。

歴史文化体験施設「湧々座」、飲食物販施設「桜の小路」、総合観光案内所からなる。城彩苑と二の丸広場を結ぶ無料のシャトルバスがあり、約15分間隔で運行している。

とんこつスープにニンニクが入る定番の熊本ラーメンが味わえる。豚の豚骨を長時間煮込んだスープにコシのある中太麺が絡み、揚げニンニクの風味が食欲をそそる。一見こってりしているようだが、意外とあっさり味。

鮮度と質を吟味した馬肉を和洋さまざまな創作料理で出す。注文を受けてから切り分ける馬肉は、鮮度を物語る美しい桜色。おすすめは肉のうまみを堪能できる刺身やしゃぶしゃぶ。せいろの中に霜降り馬肉と彩り豊かな野菜を詰めこんだ桜せいろ蒸し(限定20食)も人気。

世界最大級のカルデラと雄大な自然が魅力

大規模な噴火で形成された阿蘇カルデラ内に、阿蘇五岳をはじめとする雄大な風景が展開。山頂には深緑に覆われた景勝地が連続し、ふもとには湧水、温泉地などのスポットが点在している。

心地よい風が吹く草千里ヶ浜

阿蘇名物のあか牛は脂肪分が少なくヘルシー

もうもうと噴煙を上げる中岳火口

牛や馬が優先の道路もある

阿蘇を代表する景勝地大観峰

JR阿蘇駅から南に延びる県道111号から、阿蘇山を貫くように南下するドライブの定番ルート。道路脇には牛や馬が草をはみ、雄大な山岳風景を目前に軽快にカーブを走り抜ける。平成28年の地震で被害を受け、通行可能なのは北側、南側からのルートのみ。

阿蘇を代表する自然景勝地として人気の展望所。標高936mに位置する展望台からは眼下に阿蘇谷、その向こうに阿蘇五岳が望める。晩秋の早朝には雲海が見られることもある。

阿蘇外輪山南部、大津付近から大観峰、やまなみハイウェイを経て外輪山北東部に至る道路。両サイドには波打つ草原が広がり、放牧された牛馬を横目に爽快なドライブを楽しめる。

阿蘇パノラマラインのハイライトで、烏帽子岳直下に広がる直径1kmの草原。雨水が溜まってできた池の周囲は自由に散策できる。駐車場付近には飲食店やみやげ屋もある。

水神を祀る白川吉見神社の境内にある水源。毎分60トンの勢いで湧出する水温14度の水は、日本名水百選に選ばれている。地中から砂を巻き上げて湧き出る様子が見られる。

阿蘇五岳を背景に、物産館と食事処をもつ施設。物産館には南阿蘇区の農作物や加工品が並び、食事処ではだご汁や久木野そばなどの郷土料理がそろう。

創業百余年の大衆食堂。大きな角切り肉がのるあか牛丼が名物で、温泉卵のとろみと、大根の漬け物のシャキシャキ感が絶妙だ。隠し味のオイスターソースが味わい深い。

阿蘇外輪山の北部、涌蓋山のふもとに広がる小国郷は、黒川温泉を筆頭に十数か所もの温泉郷をもつ。小国杉が林立する一帯には清流が流れ、のどかな田園が続くどこか懐かしい風景が広がる。

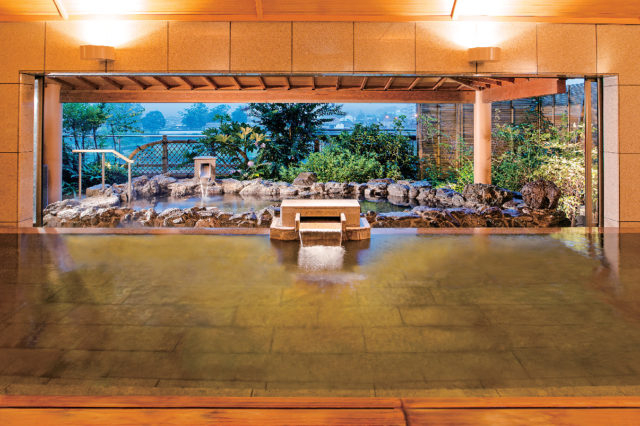

ふもと旅館の内風呂

黄土色の旅館の壁が特徴の黒川温泉

杖立温泉名物の蒸し湯と共同の足湯

落差10m、幅20mの滝で、木漏れ日に照らされてきらめく姿が美しい。滝の裏手に道が延びていて、裏側からも観賞できる。春の夜間には、期間限定でライトアップが行われる。

黒川温泉街のほぼ中央にあり、周辺の観光情報や各旅館のパンフレットが入手できる。露天風呂めぐりには欠かせない入湯手形やオリジナルグッズも販売している。

17ある貸切風呂は、すべてコイン式。バリアフリー対応の部屋もあり、大露天風呂と貸切露天風呂以外は24時間利用できる。地獄蒸しが自由に楽しめる自噴泉の蒸し器を設置している。

木造立体トラス構法で、ミラーガラスを外壁として使用。ユニークな逆円錐台形をした近代的な外観の建物。館内は小国杉を使用したしっとりとした造りになっている。

民芸調の店内で味わうそばは香りが強く、かむと弾力がある。鈴蘭膳ではざるそば、とろろそば、そばサラダ、オリジナル葛とうふ、そばシャーベットなど趣向に富んだそば料理が食前を飾る。

黒川温泉の名物を作りたいと考案された、現地でしか購入できないちょっと変わったどら焼き。自家製の粒あんとクリーム大福を手焼きの皮で包んでいる。味は抹茶、デコポン、カスタード、カフェオレ、ジャージーの5種類。

天草五橋と呼ばれる五つの橋が結ぶ、大小120あまりの島々が点在するシーサイドエリア。16世紀のキリシタン布教活動による西洋風建築の教会や文化施設が当時をしのばせる。

四方を海に囲まれた天草は魚介の宝庫

八代海に浮かぶ島々を眺める

キリシタン殉教の島に、昭和9(1934)年に建てられたゴシック様式の教会。厳かな雰囲気が漂う堂内は、畳敷き。和と洋が生み出す不思議な空間美が広がっている。対岸から海越しに眺める遠景も絵になる。車は崎津集落ガイダンスセンターへ。

九州本土の宇土半島と天草諸島を結ぶ五つの橋の総称。五橋が架かる国道266号は、その周辺が真珠の養殖場となっていることから、天草パールラインとも呼ばれる。車窓からは、三大松島のひとつとされる「天草松島」を一望。パールライン観光が運航する遊覧船に乗って、島々と海が織り成す絶景を海上から眺めるのもいい。

小高い丘の上に建つロマネスク様式の教会。昭和8(1933)年にガルニエ神父と地元信者が協力して建てた。真っ白い外観は優美で、ステンドグラスをはめ込んだ教会内には聖画が飾られていて厳かな雰囲気。天主堂横のルルドの聖母像も必見。

「日本一のタコの町」を掲げる有明町だけに、タコ天丼やタコが入った海鮮ちゃんぽんなど、ユニークなグルメがそろう。併設の有明温泉さざなみの湯は、海を見渡す露天風呂が人気。

本渡港から徒歩10分ほどの国道324号沿いに建つ。店内には、大きな生け簀があり、それを取り囲むようにカウンター席、個室がある。名物は、天草の海の幸が一堂に会した天草ぜいたく丼。

約700年にわたって繁栄した人吉藩の城下町。石垣が残る人吉城跡、藩の御用蔵だった武家蔵や醤油蔵などが現存する。東西に走る球磨川は、日本三急流のひとつで、川下りは観光の定番。

球磨川沿いに建つ清流山水花あゆの里

大同元(806)年に創建。慶長15(1610)年に再建された建物は、400年を超える。本殿、廊、幣殿、拝殿、楼門は国宝。見どころは、華麗な桃山様式と球磨地方独自の社寺建造物の特徴が見られる社殿。黒、金、赤などの漆で彩色され、社紋の鷹の羽や昇龍、瑞雲などが彫刻されている。

風格漂う重厚な門は、人吉城の建造物で唯一残った堀合門。屋敷は相良藩主が休憩所としていた茅葺の御仮屋屋敷で、西南戦争において、田原坂で敗れた西郷隆盛が一時宿舎としたもの。併設する喫茶室では球磨焼酎を使ったオリジナルのアイスが味わえる。

ラフティングとは、急流の球磨川を専用のラフトボートで下るアウトドアスポーツ。自分でパドルを操作して難所を次々と突破していく爽快感が魅力だ。コース中にはスタッフがさまざまな仕掛けで楽しませてくれる。乗船前には講習があり、ボートにはリバーガイドが同乗するので初心者でも安心。一日コースは所要8時間で、昼食と温泉付きのツアーが組まれている。

国産のそば粉を使ったざるそばは、シコシコとしていてのどごしがいい。ほかに、かしわそばや地鶏のコクがきいたふわふわ卵の親子そばがある。

県内の特産品がそろう「物産館」、工芸品や婦人用品などを販売する「工芸館」、阿蘇のあか牛料理が味わえる「あか牛レストランよかよか」からなる道の駅。特産のからいもが人気。

【別府駅】GWの夜遅くまで楽しめる夜ごはんスポット!おいしいが止まらないおすすめ店3選

【大分駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット3選

【別府駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット4選

【中津駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット8選

【由布院駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット9選

【日田駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット7選

【人吉駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット9選

【臼杵駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット8選

熊本県の桜の名所・お花見スポットおすすめ9選-2024年はどこの桜を見に行く?

【大人編】熊本の遊ぶところ2024 温泉に馬刺し、おしゃれカフェまでおすすめスポット11選!

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。

皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!