更新日: 2024年4月15日

長谷寺の見どころ・境内マップ・お守り&御朱印ナビ 観光に便利なアジサイ・季節の花情報も

鎌倉の2大寺院といえば、長谷寺と高徳院。

「長谷観音」としても親しまれる長谷寺では、金色の観音様や阿弥陀堂、見晴台など見どころが満載で、

アジサイや紅葉をはじめとした四季の花も訪れる人の目を楽しませてくれます。

こちらの記事で見ごろをチェックしみましょう。

鎌倉駅から江ノ島電鉄で3駅目にあたる「長谷駅」から、飲食店が軒を連ねる長谷通りを歩くこと約5分で長谷寺に着くことができます。

さらに歩くと大仏で有名な高徳院が。

ぜひ2つの寺をめぐって、鎌倉観光を楽しんでみましょう。

目次

長谷寺がある長谷・由比ヶ浜エリアはこんなところ

大仏様のお膝元エリアには古民家カフェも

長谷寺や大仏様で有名な高徳院といった有名スポットがあるだけでなく、ハイセンスな雑貨店やカフェが点在しているため、女性に人気があるエリア。

そして、長谷寺から15分ほど南に歩けば、約900mもビーチが続く由比ガ浜が広がります。

【長谷寺】拝観情報&境内マップ

所要時間:60分

拝観料:400円、小学生200円 ※ICカードでの支払いが可能。アジサイの鑑賞には別途観賞券が必要(有料)

拝観時間:8:00~17:00(10~2月は~16:30)

御利益:縁結び、厄除け、金運、開運、出世、安産・子授け

6月中の土・日曜は混雑必須。入場規制がかかると整理券が配布される。混雑を避けるなら、平日の午前中の訪問がおすすめ。

長谷寺

- 住所

- 神奈川県鎌倉市長谷3丁目11-2

- 交通

- 江ノ島電鉄長谷駅から徒歩5分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 8:00~17:00(閉山17:30、10~翌2月は~16:30<閉山17:00>)

- 休業日

- 無休

- 料金

- 拝観料=大人400円、小学生200円/願い叶う守り=600円/てんとう虫守り=600円/ぼけ封じ=700円/学業守=600円/写経写仏体験(用紙代、道具あり、所要時間約30分~2時間)=1200円/身代わり鈴=700円/一石一字経奉納=100円/(障がい者手帳持参で拝観料無料)

【長谷寺】概要を知ろう!

●四季によってさまざまな花が楽しめる

●見晴台から鎌倉の海を一望できる

●日本最大級の木造仏が安置される

四季の花や景観など見どころ多彩な寺

鎌倉の寺院といえば、建長寺、円覚寺に代表される鎌倉五山の禅宗寺院があるが、長谷寺は禅宗寺院に入山したときに感じる凜とした緊張感とは違い、境内全体に広く開放的な雰囲気を感じる寺。

観音堂、観音菩薩の教えを分かりやすく伝える観音ミュージアム、眺望散策路などおもな堂宇と施設は海を見晴らすところにあり、相模湾が見渡せる見晴台や散策路は、明るい相模湾の眺めが散策途中のひと休みに最適な場所となっている。

アジサイや紅葉など四季によってさまざまな花を楽しめることも大きな見どころで、境内は季節を問わず参拝の人でにぎわっている。地名、駅名の長谷はすべて長谷寺に由来している。

【長谷寺】見どころをご紹介

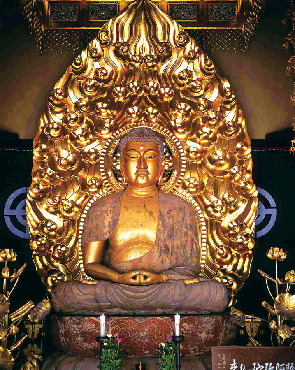

【長谷寺×見どころ】圧倒的存在の金色観音像「観音堂」

創建以来何度も修復されたが関東大震災により倒壊、その後鉄筋を用いて昭和61(1986)年に再建された。本尊の十一面観世音菩薩像は、木造仏としては日本最大級の高さで9.18mにもなる。目前にすると、その存在の大きさに圧倒される。

ここが必見

・頭 あたま

頭上には11の顔が四方八方を向いて外界を見守っている

・錫杖 しゃくじょう

奈良の長谷寺の観音像と同じ、右手に錫杖、左手に華瓶を持つ長谷寺式

・光背 こうはい

元の光背が室町時代であることから観音像も中世の作と推定

・華瓶 けびょう

観音様は左手に蓮華を挿した花瓶を持っているのが一般的

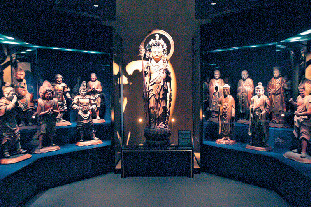

【長谷寺×見どころ】観音菩薩の教えを伝える「観音ミュージアム」

開館35周年を記念してオープンしたミュージアム。写真は前立観音と三十三応現身像。

【長谷寺×見どころ】頼朝の厄除けで祀られた「阿弥陀堂」

かつて鎌倉市内にあった誓願寺の本尊として祀られていた阿弥陀如来坐像を祀っている。鎌倉幕府初代将軍・源頼朝が、自身の42歳の厄除けのために建立したという。厄除阿弥陀ともいわれる。

【長谷寺×見どころ】海を望むビュースポット「見晴台」

ひととおり拝観したら海を見ながら休息。無料の休憩スポットからは、由比ヶ浜から三浦半島が見渡せる。

【長谷寺×見どころ】月に1度しか回せない「経蔵」

回転式の輪蔵があり、回すと一切経を読んだのと同じ功徳が得られるといわれるが、現在は観音様の縁日にあたる毎月18日のみまわすことができる。

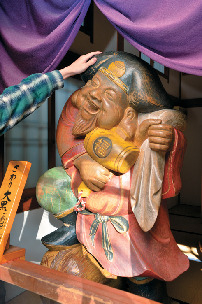

【長谷寺×見どころ】七福神のひとつ大黒天「大黒堂」

本尊の大黒天は、江の島・鎌倉七福神のひとつ(不定期公開)。応永19(1412)年に作られ、県内最古。大黒堂の手前に安置されている「さわり大黒天」はさわることで御利益を得られるとか。

御利益

【長谷寺×見どころ】赤いちょうちんが目に飛び込む「山門」

山門にかかる赤いちょうちんには、墨色で長谷寺の文字。わかりやすく、山門前の松の緑との対比がよい。

【長谷寺×見どころ】岩壁に刻まれた神々「弁天窟」

弘法大師が修行のためにこもったといわれる洞窟。岩壁には弁財天の従者である神々が刻まれている。

【長谷寺×見どころ】愛らしい表情にうっとり「和み地蔵」

弁天堂の前にたたずむ、まんまる顔で人気の和み地蔵。寄り添った良縁地蔵も人気がある。仏足石はお釈迦さまの足の裏を模したもの。

【長谷寺】お守り&御朱印

願い叶う守り 600円

イチゴを一五とかけ、十(一)分な御(五)利益と願いがかなうように

ぼけ封じ 800円

小さいヒョウタンが6個付くことで、無病(六瓢)にかけている

スイカ守り 800円

“スイスイ開運”で開運招福。交通安全お守りとしての御利益も

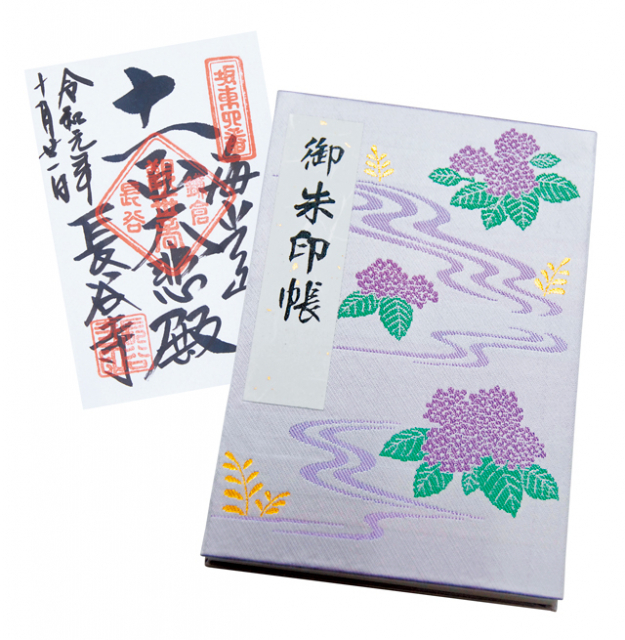

御朱印帳 1500円

御朱印 500円

写真はアジサイの表紙。紅葉、和み地蔵などの表紙がある

【鎌長谷寺】ここでひと息!「海光庵」

境内の見晴台近くにある眺望抜群の食事処。団子などの甘味のほか、肉を使わず大豆のだしと野菜から作ったヘルシーな「お寺のカレー」1000円は人気の品。由比ヶ浜と相模湾を眺めながら過ごせる。

名物の「大吉だんご」350円

海光庵

- 住所

- 神奈川県鎌倉市長谷3丁目11-2長谷寺内

- 交通

- 江ノ島電鉄長谷駅から徒歩5分

- 営業期間

- 通年

- 営業時間

- 10:00~15:00(閉店16:00)

- 休業日

- 無休

- 料金

- 大吉だんご=400円/お寺のカレー=1100円/

【長谷寺】SNSにアップしたい季節の花々

【長谷寺×季節の花】桜

観音堂前、3月下旬~4月上旬

【長谷寺×季節の花】アジサイ

眺望散策路、5月下旬~6月下旬

山の傾斜地を生かした眺望散策路は鎌倉有数の景勝地。40種類以上約2500株が群生する「アジサイの径」となる

【長谷寺×季節の花】ヒガンバナ

放生池、眺望散策路、9月中旬〜10月中旬

【長谷寺×季節の花】紅葉

放生池、経蔵前、11月下旬〜12月中旬

紅葉の季節の11月下旬から12月初めにかけて恒例のライトアップが行なわれる。期間中は拝観時間延長あり

【長谷寺×季節の花】梅

放生池、妙智池付近、1月下旬〜3月中旬

鎌倉・三浦・湘南の新着記事

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

【筆者】まっぷるマガジン編集部

SNS

観光情報を観光地ごとに紹介する雑誌スタイルの旅行ガイドブック「まっぷるマガジン」。その取材スタッフや編集者が足で集めた「遊ぶ」「食べる」「買う」「見る」「泊る」のおすすめ情報をご紹介しています。