【島根】松江・出雲1泊2日旅行プラン! 縁結びコンプリートコース

3大縁結び神社の出雲大社に八重垣神社、玉作湯神社を参拝観光。美肌の湯で有名な玉造温泉や松江のハッピースポットもいっしょに訪ねる、女子に人気の1泊2日のコースです。...

更新日: 2023年1月15日

年に一度、日本中から八百万の紙が集まることから「神々の国」とも称される島根県。

松江には江戸時代の風情が色濃く残り、出雲には古代神話が今なお息づき厳かな雰囲気が漂います。

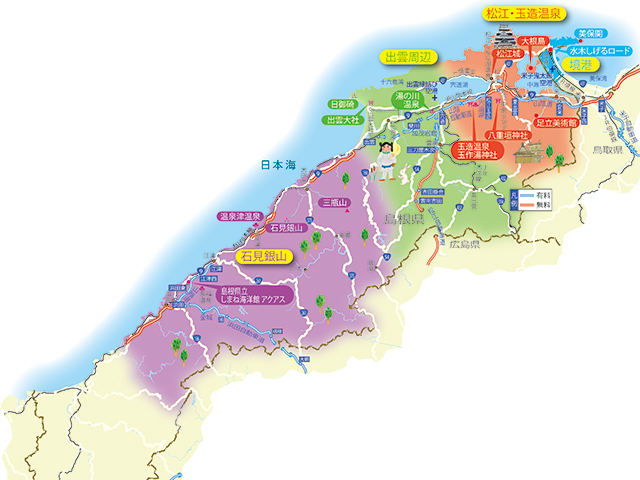

また、松江・出雲からひと足延ばすと、世界遺産の石見銀山や、水木しげるロードが有名な鳥取県の境港もあります。

歴史的な見どころや温泉、グルメなど、楽しみ方が盛りだくさん。

松江旅行に出かける前に、各エリアの位置関係を把握して楽しい旅のプランを立てましょう!

まずは松江の主要観光エリアの位置関係を把握しましょう。

位置関係を把握した後は、松江の魅力をギュッとつめ込んだ動画で松江観光のポイントを押さえましょう!

初めて行くならアクセスが便利で見どころが集まる、松江タウンか出雲大社周辺へ。出雲空港からは空港連絡バスの利用でどちらへも35〜45分ほどです。

松江と出雲の両方を訪ねるなら1泊2日がおすすめです。1日目は松江市内を観光して、周辺の温泉地に宿泊。2日目に出雲大社に向かうと効率的です。

JRの松江駅や出雲市駅周辺はバスが充実していて、松江〜出雲間も一畑電車が走っています。石見銀山や境港へ行くなら車がダンゼン便利。

どのシーズンでも楽しめますが、出雲大社に全国から神様が集まるとされる神在月(旧暦10月)に行くのがとくにおすすめ。冬場に行くなら雪情報に注意しよう。

松江の基本情報をチェックしたら、次はエリアの位置関係や特徴を押さえておきましょう。各エリアのおすすめ観光スポット、人気のグルメスポットもあわせて紹介するので、行き先に迷っている方は必見です!

歴史と風情を感じる城下町

かつて城下町として栄えた松江。中心部には松江城や塩見縄手などの歴史的な見どころが集まっている。縁結びで人気の八重垣神社や玉作湯神社、ひと足延ばして美肌の湯で知られる玉造温泉も訪ねたい。

関ヶ原の戦の功績により出雲・隠岐の大守となった堀尾吉晴が慶長16(1611)年に築城。天守に千鳥が羽を広げたような形の破風が用いられており、「千鳥城」とも呼ばれる。4重5階、地下1階の造りで、最上階からは松江の街や宍道湖が一望できる。

ヤマタノオロチ退治で名高い素盞嗚尊と稲田姫命がこの地で夫婦生活を始めたという故事にちなみ、二神を祀る縁結びの神社として知られる。稲田姫命が水を飲み、姿を映したといわれる鏡の池や、愛の象徴とされる夫婦椿などの良縁スポットが多数。宝物収納庫には二神の姿を描いた壁画がある。

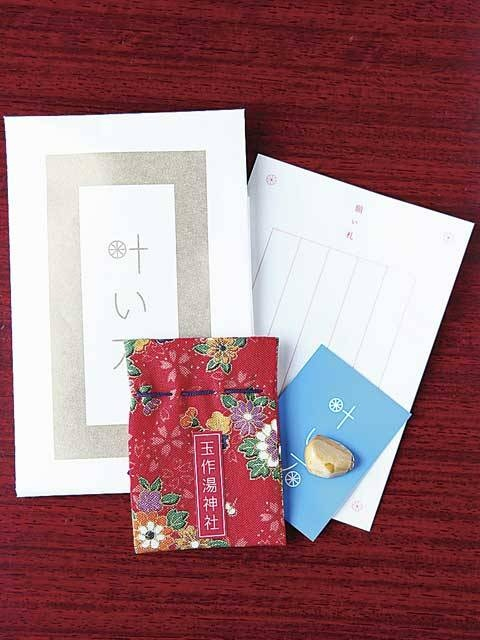

神の湯と称えられた玉造温泉の奥にある神社。三種の神器「八坂瓊の勾玉」を作った玉作りの神様、櫛明玉命とともに、玉造温泉を発見した大名持命と少彦名命を祀る。境内の奥に願い石(真玉)と呼ばれる石があり、社務所で授かる叶い石を重ね合わせて祈ると、願い事がかなうといわれる。

日本火出初之社(火の発祥の神社)として、古くから出雲大社と並んで崇敬を集めた。大国主大神の祖先にあたる神祖熊野大神櫛御気野命(素戔嗚尊の別神名)を祀る。

【倉敷駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット10選

【高松駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット3選

【福山駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット5選

【徳島駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット9選

【鳥取駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット3選

【西条駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット5選

【伊予鉄道松山市駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット3選

【尾道駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット8選

【呉駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット4選

【山口駅】ゴールデンウィーク暇すぎる人、絶対ここ行って!すぐ行けるおでかけスポット8選

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。

皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!